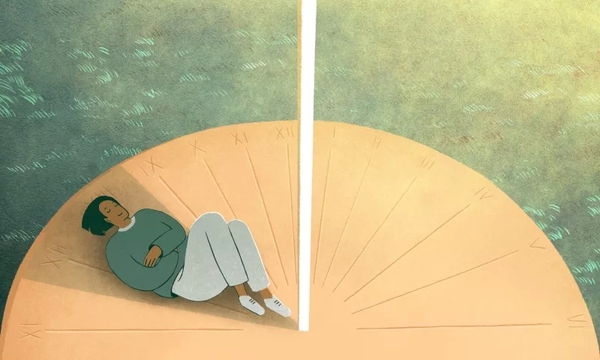

あなたは、自分が回し車の上のハムスターのようだと感じたことはないだろうか?

猛烈に足を動かしているのに、ちっとも前に進んでいない気がしたことは?

思考がぐるぐるとループし、小さな声が「お前はなまけてばかりいる」「バカだ」「どうしようもないやつだ」とささやきかけてくる。

その声に飲み込まれそうになっているのにも気づかず、毎日をストレスや緊張と戦うことに費やしている。

自分の人生を生きようとがんばりつつも、「このまま無限ループから抜け出せず、人生の目標へたどり着けないんじゃないか」というあきらめに押しつぶされそうになっている。(12ページより)

『あなたはあなたが使っている言葉でできている』(ゲイリー・ジョン・ビショップ著、高崎拓哉訳、ディスカヴァー・トゥエンティワン)の著者によれば、そんな「心のなかの自滅的な声」が止まらない人のために本書は書かれたのだそうです。

大切なのは、「自分なりの現実をつくる」こと。いまの状況がどれだけつらく、厳しいとしても「それをどうとらえ、どう向き合うか」によって結果は大きく変わってくるということ。答えは外ではなく、自分のなかにあるという考え方です。

そして、自分となにを話すか、すなわち「セルフトーク」が人生の質を決定的にするのだと著者は主張しています。

自分なりの現実をつくり出すには、セルフトークを会話型(ナラティブ)から主張型(アサーティブ)に変えることだ。

セルフトークを「流れていく会話」(自分自身や他人や人生について、意見を言ったり判断を下したりする会話)にするのではなく「主張の場」ととらえるのだ。

放っておいたらまぎれ込んでくる「雑音」を振り払い、今この瞬間に、自分の力を注ぐ必要がある。(27ページより)

つまり人生をよりよくするためには、アサーティブなセルフトークによって自分を鼓舞することが大切だという考え方。ポイントは、「自分は~だ」「~を歓迎する」「受け入れる」「主張する」といった現在形の力強い断定的な言葉を用いること。

避けるべきは、「~するつもりだ」「「~が目標だ」といった言葉だといいます。

「うまくいかないことを外的要因や状況のせいにするべきではない」と主張する、第2章「私には意思がある」のなかから、いくつかの要点を引き出してみましょう。アサーティブなセルフトークをする上での、心構えと言えそうです。

人生を変えられないことに言い訳をするな

なにかをがまんしながら生きていて、でも状況を変える意思がないのなら、どんなに嫌だったとしてもそれは自分が選んだ人生。

状況を言い訳に使うのは、現状を肯定しているのと同じ。しかし、そんなことはもう終わりにしようと著者は提案しています。

状況は人をつくったりはしない。 状況は自分を映す鏡でしかない。

ーーエピクテトス(ギリシャの哲学者) (35ページより)

哲学者のエピクテトスは、「人の真価はその人が置かれた状況ではなく、状況への対応の仕方で決まってくる」と言っているのだそうです。そして、そうした新しい生き方を始める前に、まずは次の言葉を胸に刻んでほしいと著者は記しています。

ツキのなさを嘆くのはやめよう。 ほかの人のせいにするのはやめよう。 外的要因や、状況のせいにするにはやめよう。 子ども時代や、育った環境のせいにするのはやめよう。 (35ページより)

これは本書の考え方だと主張する著者はさらに、「自分の人生が苦しいのを、なにかのせいにしてはいけない。自分のせいにするのもまったく無意味だ」ともつけ加えています。

もちろん、自分の力ではどうしようもない状況に直面することはあるもの。障害や病気、大切な人の死など、つらい状況に置かれることもあるはずです。しかしそれでも、できることは必ずあるというのです。たとえ、何年も苦しみが続いていて、出口が見当たらないように思えたとしても。

ただし、そのためにはまず「やるぞ!」という意思を持つことが必要。

「仮にどうしようもない出来事が起こったとしても、そのあとどんな人生を送ったかは100パーセント自分の責任だ」という考え方です。どんなときであれ、言い訳はナシだということ。

意思とは、いまとは別の視点で人生を歩み、状況に向き合う姿勢のこと。その過程は自分からはじまり、自分で終わるもの。意思を持つのは他の誰でもない自分なのだから、前へ進む意思を自分自身がしっかり持たない限り、前進はできないというわけです。(34ページより)

「やるぞ!」という意思があるか

「やるぞ!」という気持ちになれれば、意思を体感し、内なる自由が体中を駆け巡るのがわかるものだと著者は言います。逆に意思がなければ、どうしようもない停滞感や、見えないおもりを胸に抱えているような圧迫感にさいなまれるものだとも。

「やる気はあるけど、でも…」と言いたくなることは誰にでもありますが、とはいえ最後に「でも」をつけるたび、「自分は被害者だ」という意識が高まっていくもの。

著者がそう訴えるのは、自分のなかに秘められた力、自分のすばらしい才能に気づいてほしいからなのだそうです。

運命は意思あるものを導き、ためらう者を引きずっていく。

ーールキウス・アンナエウス・セネカ(ローマの哲学者、政治家) (38ページより)

運命はコントロールするものであり、コントロールされるものでもあるといいます。自分が立ち止まり、グズグズしていたとしても、人生は止まってはくれないということ。

困惑し、おびえていたとしても止まってはくれず、その人のことを置いてどんどん進んで行ってしまうわけです。

だからこそ著者はクライアントに対し、「私には意思がある」というアサーティブな言葉を最初に覚えてもらうようにしているのだそうです。

「なにかをする意思があるか?」と、自分に問いかけてほしいと著者は言います。なぜなら、問いかければ答えが必要になるから。すなわち、「意思があるか?」という問いかけは反応を引き起こすということです。そしてその言葉には、抗えないほどのパワーがあるもの。

だから、自分に問いかけてほしいというのです。

自分はジムへ通う意思があるか。 ずっと先延ばしにしていたことに取り組む意思はあるか。人間関係の不安と向き合う意思はあるか。 給料アップを求めるか、さもなくばこの最低の仕事を辞める意思はあるか。 (39ページより)

要するに、いままでの生き方に区切りをつけ、のぞみの人生をスタートさせる意思はあるかということ。そして、その過程は「湧き出す意思」から始まるのだといいます。

意思は浮き沈みのある人生のなかの、寄せては返す波。意思という水は、言葉を変えることで心のなかに湧き出すようになるというのです。

人はしばしば、「自分は自堕落で怠惰な人間だ」と感じたりするもの。しかし、それは意思がないだけのこと。誰しも、「やりたくない」「できない」と自分に言い聞かせ、なにかに取り組むのを避けようとするわけです。

「能力が足りないから動かないんだ」というような見方はやめ、「意思がないからだ」という感覚を持つようにすべきだと著者。その気になりさえすれば、内に秘めた力に火をつけることは可能。最大の動力源は自分自身だということ。

イタリア、ルネサンス期の有名な哲学者であり政治学者でもあったニッコロ・マキャヴェリはこう言ったそうです。

大きな意思のあるところに、大きな困難はない。 (42ページより)

どんな状況に直面しているか、どんな壁を乗り越えようとしているかは、さしたる問題ではなく、大切なのは意思を持てるかどうか。その意思によって、努力し、一歩を踏み出し、困難に立ち向かい、求めていた全身と変化を手に入れるための扉が開かれるということです。

だからこそ、「私には意思がある」というシンプルな言葉は深いのだというのです。(37ページより)

「意思がない」と断言してもいい

もしかしたら「意思がない」人もいるかもしれませんが、それこそがベストの答えになる場合もあるのだとか。「意思がない」と宣言することが、あると宣言するのと同じだけのパワーを持つことが往々にしてあるから。

否定の意思は決意や決心を呼び覚まし、「この状況を一刻も早くなんとかするぞ」という強い気持ちを生み出すもの。「そんなのいやだ」と思う瞬間は、これまでの不本意な人生と決別するための境界線になるわけです。

満足感も充実感もないまま、ただ生きるためだけに生きるのはもうイヤだと思って、はじめて変化のための努力をしようという気になれる。がまんするのはもうイヤだと思ってはじめて、シャベルを手にして掘り始めようという気になれる。

「こんなのもうイヤだ」という思いは、ときとしてこれ以上ないモチベーションになる。(43ページより)

否定の意思は、やろうという意思と同じだけのパワーを秘めているということ。「やるぞ」という主張がパワーになるか、それとも「イヤだ」と宣言することが力になるかは状況次第。

どちらがモチベーションになるかは、場面によって変わってくるもの。どちらにせよ、言葉を変えれば問題のとらえ方も変わってくるということです。

ちなみに、新しい仕事を探しているなら、Yesを意味する「意思がある」のほうがよく、逆に仕事を辞めたいなら、Noを意味する「もうイヤだ」のほうが合っているもの。

効果は同じなので、どちらを使うかはその人の性格や状況次第。そこで、自分に「効く」ほうを選んでほしいと著者は記しています。(42ページより)

著者はスコットランドのグラスゴーに生まれ、アメリカに移住して以降は世界有数の人材開発企業でシニアプログラムディレクターを務め、世界中の何千人もの人にコーチを行ってきた人物。

そのような実績があるからこそ、本書の強い言葉は、読者の心に響くのでしょう。

Photo: 印南敦史

印南敦史

ランキング

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5