2017年にファーウェイが内部告発者を昇進させたことがニュースになった。報道によるとUX(ユーザー・エクスペリエンス)デザインがらみとのことなので、内部告発という言葉で連想される会計のゴマカシや誇大広告でなく、開発上のものだろう。

民生用ドローンの製造企業、DJIも中国語版の採用サイトにだけ「真実を大声で言う勇気が必要だ」と書いている。

よい製品作りのために、正しいと思ったことを正直に言うのは当たり前だが、中国のこうした有名企業がわざわざそれをアピールするのはなんでだろう?

中国人はボスや先輩に遠慮しすぎる?

MIT出身のバニー・ファン(写真中央)は中国・深圳で多くのハードウェア開発を成功させてきた。

提供:バニー・ファン

MITメディアラボでハードウェア製造のメンターをしているアメリカ人エンジニアのアンドリュー・“バニー”・ファンは中国でのモノづくりのエキスパートだ。

これまで自分自身のモノを含め、さまざまなスタートアップの製品を中国/深圳で量産してきた。

彼の新著『ハードウェアハッカー ~新しいモノを作るための破壊と創造の冒険』』(拙訳)でバニーは、中国の技術がさらに進化し、多くのイノベーションを生み出す国になることを予測している。

ただしその一方で、「中国はハードウェア開発には向いているが、ソフトウェア開発の世界でトップになるには難しいかもしれない。アジアでは先輩やボスをたてる文化があるが、ソフトウェア開発ではハードウェア開発よりも、もっと遠慮なく議論しなければならないからだ」とも語っている。

ソフトウェア開発と議論の重要性

バニーは中華系3世のアメリカ人で、ほぼ英語とアメリカ文化だけで育った。彼は著書でハードウェア・ソフトウェアの開発方法の違いと、西洋/アジアの文化がそこに与える影響についてこう語っている。

ハードウェアでは、プロセスが効率的でなかったり、歩留まりが低下したりしていれば、根本的な原因をシンプルに特定し、問題の直接的で物理的な証拠を出すことができる。ハードウェアの問題は、本質的には議論の余地のないものだ。

ソフトウェアで同様の非効率が起きたときには、そこに断線したワイヤーやネジの欠落のようなわかりやすい欠陥はなく、開発者は多くの意見を検討して最終的に一つの原因を決める必要がある。

アジアの文化は関係(GuanXi)、評判、年長者への敬意をきわめて重視する。欧米の文化はもっと反逆的で、外から旗振り役を迎え、長老の助言をさほど尊重しない。

その結果として、アジアのコンテキストでは、コードの品質とアーキテクチャ上の意思決定について議論するのは文化的に難しいと思う。

(「ハードウェアハッカー」P396-397、引用時に文意を変えないように短くしてある)

要はハードウェア開発は議論の必要性が少ないので中国でもますます進むが、ソフトウェア開発だと年長者への遠慮が先だって必要な議論ができづらいという話だ。

しかもソフトウェアの開発では、若いエンジニアの方が最新の知識や方法論を身につけていることも多く、より「ボスや先輩に遠慮しない」ことが重要になる。

ソフトウェア開発のほうが、過去の経験を現在に適用しようとすることの悪影響は大きい。若手が遠慮しているとそのぶんマイナスになる。

ファーウェイは内部告発者を2階級特進

中国の研究開発を代表する企業の多く、例えばDJIのCEOフランク・ワンもファーウェイ(HUAWEI)の代表レン・ツェンフェイも、共通して「遠慮せずにものを言え」という主旨のスローガンを出している。

2017年、ファーウェイはソフトの使いやすさについて内部告発が起きたとき、社長名義の「要堅持真実、華為才能更充実」(真実を追究することでファーウェイはさらに充実する)という社員全員に対してのメッセージを発した。

その中では、告発者は2階級特進すること、告発によって悪い査定を受けないことも伝えられた。DJIはさらに極端で、採用ページに「真実を大声で言う勇気が必要だ」(需要敢于大声说出真相的勇气)と書いてある。

DJIは英語でも日本語でも採用ページがあるが、このフレーズがあるのは中国語サイトだけだ。

中国の一流テクノロジー企業が、遠慮せずにモノをいうことを全力で奨励しているのは、バニーの考察に見られるような、エンジニアの忖度を自覚しているのかもしれない。

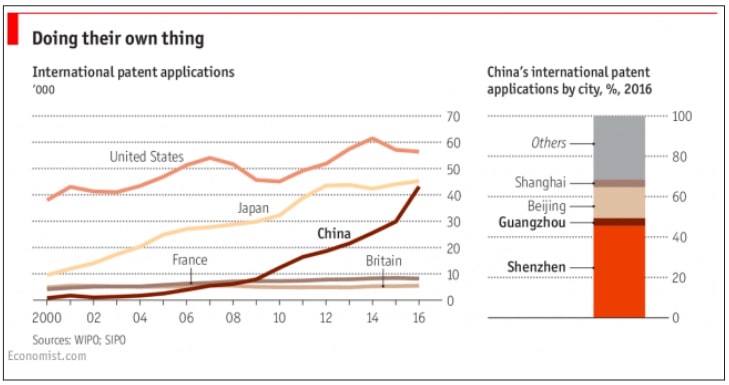

中国の特許取得数は急増している。

出典:エコノミスト

かつては「人口にものを言わせた労働集約の国」だった中国は、ここ数年でめきめき研究開発力をつけてきた。研究開発力や特許の取得数ほかどの数値で見ても「世界有数の(少なくとも日本に並ぶぐらいの)研究開発国家」であることは間違いない。

産業のステージが変わりつつある中国で、よりよい研究開発のために忖度なくオープンに議論することは、ますます重要になってきている。

リー・クアンユーの提言

シンガポール元首相、リー・クアンユーは「中国は公用語を英語にすべき」と話していた。

Tim Chong / Reuters

シンガポール元首相のリー・クアンユーも、前述のバニーと通じる、さらに辛辣な見方をしている。

彼の最後の著書(インタビューまとめ)である『リー・クアンユー世界を語る』では、議論に向かわず先輩に遠慮する姿勢に対して、「中国語がそもそもそういう遠慮のない議論に向いていない。中国は公用語を英語にすべきだ」と大胆なコメントをしている。

リー・クアンユーは中国について、「もともと世界史のほとんどの期間では西欧に匹敵する一大文化圏だったわけで、国の舵取りを間違わず、分裂をしなければ、ふたたびそういう位置を占めることになるだろう」と評価している。

と同時に、「世界の進化は、ますます技術によって決まるようになっていく。アメリカはこれから先も世界のイノベーションを主導していくだろうし、中国はそれを越えるのは難しいだろう。アメリカには遠慮なく議論し合う英語のカルチャーがあるし、英語によって世界中の優秀な才能がアメリカに集まってくる。中国語ではそうはいかない」とも語っている。

シンガポールの公用語を一代で英語にした彼らしい言葉で、一見乱暴に見えて、本質を突いているように思える。

実際に中国の元総書記である鄧小平に最後まで「公用語を英語にした方がいい」とアドバイスしていたとも聞く。

日本がエンジニアにとって真実を言える環境であってほしい

僕は昨年までシンガポールに住んでいて友達も多いが、彼らが中国人に比べて忖度せずに議論する国民かどうかについては、「そう言われればそんな気もする」程度の認識だ。英語で会話すると遠慮しないパーソナリティになるのかはよくわからない。

日本の会社で英語公用語の試みを聞くが、その効果で本当に上の世代に対する遠慮がなくなるならいい話だ。だが、外国人の採用がしやすいというメリットはよく聞くものの、まだ議論についてのポジティブな効果は聞こえてこない。

ボスや先輩に遠慮のない議論をすることが、技術開発の上で最重要なのは間違いない。幸い僕がこれまで勤めていた会社はエンジニアが遠慮のない議論をすることを奨励し、かついろんな国の人が働くグローバルな会社ばかりだったが、日本の社会全体はどうだろう。バニーやリーの指摘は、日本にもあてはまる部分があるんじゃないだろうか。

なるべくエンジニアが遠慮なくモノを言え、それがきちんと検討される社会であってほしい。中国を熟知した2人のコメントを読みながら、そんなことを考えた。(敬称略)

高須正和:無駄に元気な、Makeイベント大好きおじさん。アジアのMaker Faireに、世界でいちばん多く参加している。日本と世界のMakerムーブメントをつなげることに関心があり、日本のDIYカルチャーを海外に伝える『ニコ技輸出プロジェクト』『ニコ技深圳観察会』の発起人。MakerFaire 深圳(中国)、MakerFaire シンガポールの運営メンバー。連載、著書『メイカーズのエコシステム」など:https://medium.com/@tks/takasu-profile-c50feee078ac