※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がBuzzFeedに還元されることがあります。

夫婦の漫画家ユニット、うめさんの新作「アイとアイザワ」1巻が9月14日に発売されました。

「女子高生、人工知能に恋をする」と帯にあります。なんかすごく旬な内容な気がしますね。

この「アイとアイザワ」という作品は、漫画を毎日1話「待てばタダ」で読めるアプリ「マンガトリガー」で連載中。そしてcakesというサイトでも子育て漫画を連載しており、実はうめさんは紙の雑誌よりもウェブサイトや漫画アプリでの活動のほうが活発になっているそうです。

最近は、いままで当たり前だった「雑誌連載→単行本」の流れに乗らなくても漫画家をやっていけるようになっているようで、この記事ではそのあたりの事情をちょっと聞いてみたいと思います。

昔からうめさんの漫画を読んでいたが、いまさらご夫婦のユニットなのだと知った。

無料で読める漫画アプリが意外と儲かる

--けっこう昔ですけど、うめさんが「今年は収入の10%が電子出版になった」と話してる記事を読みました。いまはどれくらいなんですか。

小沢さん:もう10%どころじゃないですよ。比率としては毎年上がっています。

原稿料を除いた印税ベースということでいえば、電子のほうが上回ってる作品もあります。電子はロングテールなので、過去に出した本の売上も合わせると、電子のほうが上なのは確実です。

--それって今活動している漫画家さんとしては普通のことなんですか。

小沢さん:どうでしょう。作家同士でもあまりそこまでリアルなお金の話は細かくしないもので。ただ、いわゆる大ヒットと言われているような、50万部や100万部いっている方だと、紙のほうが売れていると思いますよ。まだまだ紙の本のほうが馴染み深い人はたくさん多いです。

まわりの中堅どころからも「最近、電子、調子いいよね」という話は聞きます。

でもこの1年半くらいで聞くのが、昔はやっぱりKindleの売り上げが中心だったのが、いまはそうじゃなくなってきてるということです。

特に増えてきたのが、無料や、もしくは24時間ごとにポイントが付与される「待てばタダ」系のアプリです。「あのアプリ経由でこんなにお金がこんなに入るんだ…」っていう。

そもそもまったく期待していなかったですし、自分がそういうアプリに、ほとんど課金したことがなかったので、いまいち実感が伴ってないのですが、ありがたい話です。

--漫画アプリってなんだかんだ無料で読めることが多いですからね。

妹尾さん:そうみたいですね。

小沢さん:でも当たり前ですけど、まわりまわってちゃんと作家にお金が入っています。それが、馬鹿にできない額になりつつある感じです。

やっぱりアプリ界隈でいま一番潤っているのは、1コマ2コマ抜いたときにエグかったりとか、エロかったりとか、「引きが強いバナーをつくりやすいタイプの漫画はすごい」って言われてます。うちはそのへんが相性いまいちで、無料アプリ系は、そこまでなんですけど。

妹尾さん:作家さんによっては「自分って、アプリで受けるタイプの作家だったんだ」と、あとから気づくみたいな。それはそれで新しいチャンスですよね。

いわゆる「バナー映えする」作品が人気に?

--たしかに最近漫画のコマを抜き出した広告ってよく見ますし、切り出し方が特徴的ですよね。

妹尾さん:実際に読むと全然そんなことなかったりとか、特に過激でもない作品なんですけど、ついクリックしたくなっちゃうものがありますよね。

小沢さん:作品によっては紙ではそんなに売れてなかったけど、スマホ向けのコマ切り取りの広告が上手くいってものすごく売れ始めたものも出てきてます。

夫の小沢高広さんは「うめ」の演出・シナリオ担当。

--電子媒体の漫画は広告が効いていると。そういった新しい媒体の特性に合わせた作品というのも出てくるんですか。例えばつくる段階からコマを抜きやすいようにするとか。

妹尾さん:出てくると思います。というか、そういうつくり方はもうすでにされているんじゃないかな。

小沢さん:編集者さんによっては、そこを意識するよう作家に伝えている方はいますね。いわゆる「バナー映えする」みたいな言い方です。

妹尾さん:私、それ苦手で(笑) つい吹き出しをコマにまたがせて、切り取りにくくしちゃったりするんですよね。最近、多少気をつけてますが。それでもバナー映えというほど、意識的に「釣る」ためのコマはつくっていません。

小沢さん:連載媒体のマンガトリガーさんにも、釣りを意識するあまり、本編と乖離した広告は作らないでほしい、とお願いしてあります。

電子書籍が主流になると、見開きがなくなっていくかも

--「うめ」としてもそういった新しい見え方みたいなものって意識されてるんですか。

小沢さん:たとえば「アイとアイザワ」に関しては見開きをつくらないようにしています。

「アイとアイザワ」は、紙媒体でももちろん展開はするんですけど、そもそもは電子媒体で連載します。

やっぱり電子媒体だと、媒体ごと、ユーザーごとに、単ページで画面に表示したり、縦スクロールと横スクロールと読まれ方がバラバラです。なので、見開きを使うと、絵が途中で切れてしまうんですね。なので、使いにくい表現なんです。

最初からアプリで連載するという前提もあり、この作品に関しては、見開きは禁じ手としました。連載前に、紙でも電子でもどちらでも読めるようなレギュレーションをつくるのは、新しい流れかもしれません。

ただ、漫画家さんによっては、見開きにとても重きを置いている方もいます。読者側が、ページ単位で、絵が切れる表現に慣れてしまう可能性もあるし。一読者としては、僕はやや慣れてしまったところもありますね。

妹尾さん:普通の漫画ってめくる前に「引き」っていうのがあるんです。ページをめくる前に、めくりたくなるような、「なになに?」と思う要素を入れておくんですよね。

それがアプリで連載だとそもそも開きという動作がないので、紙に載った時にどうなるのかなっていうのは、若干心配しているんですけれど。

奥さんの妹尾朝子さんが「うめ」の作画担当。

小沢さん:あとは物語の構成みたいなところにもポイントはあります。「アイとアイザワ」に関していえば、1話32ページなんですが、連載は8ページずつ。

だからスーパーマリオみたいに1−2とか、1−3みたいな感じで話数がカウントされているので、8ページといった単位も意識するようにしています。

スマホでの「話売り」という新しい連載の形も

--なんかNHKの朝の連ドラみたいな感じですね。

小沢さん:そうです、朝の連ドラ。雑誌連載を1時間ドラマとしたら、4分の1ごとに小さな山場がくるように構成しています。

その上でもう一つ大きな枠として、単行本単位の盛り上がりを考えてます。なので、連載で読んできてくれた人も、単行本で通してみるとちょっと見方が変わるというか、今まで見えなかった部分が見えてくるはずです。

妹尾さん:最初はさすがに8P単位は、違和感がありましたけどね(笑) ストーリー漫画をここまで細かく分けて描いたことがないので。

小沢さん:そういう意味では、最近つらつら考えてるのが、物語というのは、用いる媒体によって、だいぶ形を変えるなあ、ということです。8ページの物語は、週刊誌などで多い16〜20ページの物語とは、構成が違う。また月刊誌に多い30ページ前後のものとも違う。

今はまだ、電子媒体であれ、紙媒体であれ、最終的なアウトプットは、単行本です。でもこれから先はわからない。紙の本というものは、今までは、流通や制作のコストを考えると、かなり優秀なモノだったわけだけれど、今後、とくにマンガにおいては、物語を読者に届けるために、ぜんぜん別の方法になるかもしれない。

そうなると、マンガにおける物語は、本という紙の束の制約から、離れていく可能性もある、と思うんですよね。逆にいうと、それで生まれる新しい物語にも期待できると思っています。

映像分野を例に挙げると、昔は、2時間を超えるような映画も珍しくなかった。それが今は回転率を上げたいのか、テレビ配信の都合なのか、パッケージの都合なのか、理由はあれこれあるでしょうが、だんだん短くなってきた。当然尺に合わせて、物語の構成も変わってきた。昔に比べると、テンポの速い映画が増えたように思います。

また現代では、Netflixでは、オリジナルドラマを13話いきなりまとめてどーんって出している。毎週1話形式じゃなくて、最初から全部最後まで公開しちゃう。そして、ユーザーも、それを一気見しちゃう。度を越した視聴という意味の「ビンジ・ウォッチング」という言葉も生まれました。

あれでも、物語の構成って絶対に変わってくるんですよ。先日発表されたエミー賞でも、Netflixのオリジナルドラマが数多く賞をとりました。既存のテレビドラマとは予算が違うということはもちろんありますが、まとめてみることを前提とした物語が、評価されたという部分もあるでしょう。

そういう流れで考えていくと、単行本もまだあと5年〜10年は間違いなく残るし、それから先もあるとは思いますが、もっと別の掲載スタイルが出てきてくることによって、新しい物語のかたちも出てくるのかな、という気がします。

妹尾さん:マンガも1クールみたいなかたちになってくるんじゃないかなと。1クールも今、短くなりましたよね。昔は50話くらいあったのが、13話とか。

まず1クールの連載が上手くいったら続けるみたいな。

単行本が売れないと、連載が打ち切りになってしまう問題

--まずは5巻完結くらいで1シーズン出して、売れたらセカンドシーズン。海外ドラマみたいですね。

小沢さん:僕はそれいいかなと思っています。

妹尾さん:それくらいだと、フェアかな。

小沢さん:最近でこそちょっと落ち着きましたけれど、いわゆる「単行本の初速問題」というのがあります。要は単行本の第1巻が出たときに、本屋での売上初速があまり芳しくないと、雑誌連載のほうから打ち切られてしまうという慣習です。

今はまた電子の市場が大きくなってきているので、初速のマーケティングがいまだに通用するのかはともかく、発売して3日の動きで、いきなり物語を閉じてくださいって言われるのは、描き手としては正直ツライ。売れすぎて、物語を閉じたいのに、いつまでも閉じさせてもらえないのも辛そうですが。

妹尾さん:10巻くらい続けるつもりで始めたストーリーを、あと2巻で終わらせるってかなり難しいことなんですよね。そうすると今度はそれを避けるための最低限の物語の構成っていうふうになってしまう、最初から。話にブーストがかけられないんです。

小沢さん:簡単にいうと、ふろしきを広げにくくなってしまう、というところがじわじわ、物語のつくり手に与えてきた影響っていうのがあると思っています。

最初から3巻なら3巻、4巻なら4巻にして、それ以上のセカンドシーズンに続けるかどうかは2巻発売から1ヶ月後にお互い判断をしましょう、みたいなかたちが望ましいのかな。

そういう意味では。「アイとアイザワ」はすごくやりやすいですね。最初から期間が決まっているので。

--じゃあもう何回目の連載で終わるかが決まっている?

妹尾さん:はい。ページ数とかも。

小沢さん:単行本にして全2巻、およそ400ページ前後で終わります。プラスマイナス10%くらいの感じでやろうという話で始めているので。逆に終わりが決まっていると、物語の構成がまた変わるんですよ。アクセルが踏みやすい部分もあります。

よく物語のつくり方で、起承転結とか、三幕構成って聞くじゃないですか。でも、マンガって、売れてるかぎり終わらないから、各話ごとはともかく、全体を通じて、何部構成にする、みたいな作り方が難しい。連載の途中で、地図を持たずに道を歩いているような気持ちになることもしばしばあります。

でも2巻で終わらせようって決まっていると、それは地図として機能します。僕は「アイとアイザワ」に関しては、原作をだいたい100分いくかいかないかの映画のイメージでつくっています。

長くない話が読み手としても好きなところもありますね、正直。「南国トムソーヤ」にしても「おもたせしました。」にしても、3巻で終わったのは打ち切りではなくて、こっちから「そろそろ終わりましょう」ってお願いして終わっています。TwitterやAmazonのレビュで「打ち切られた」って書いてた人がいましたが、違います(笑)

雑誌連載は“名刺代わり”という漫画家も

--たとえばいまはアプリとかウェブで連載する道がある。もう漫画作品って雑誌の連載をしなくてもどこかで出せるし、最後には単行本にはなるっていう流れなんですか?

小沢さん:まず入口のパターンは多様化しましたよね。いいことだと思ってます。出口が必ず単行本になるというのは、うーん、紙の単行本にならない連載もあるから、一概には言えないところもあるかと思います。必ずしもそれを望んでいる人ばかりではないだろうし。

ただLINEスタンプ「返事をくれない彼氏を追い込んでます。」で有名な森もり子さんの「さよなら、ハイスクール」は、出版社からは、1巻までしか出ていなかったのですが、最近、電子書籍で、最終巻まで出ました。

「アイとアイザワ」の原作のかっぴーさんの代表作「左ききのエレン」みたいに電子書籍だけで販売して、それから作画に他の方がついて、雑誌で再連載というのもありますね。

モーリス・ルブランのルパンシリーズを漫画化している森田崇さんの「怪盗ルパン伝アバンチュリエ」も新しい流れです。出版社で以前出していた物を話の順番などを原作準拠した「著者再編集版」を表紙を描き下ろして電子書籍でご自身の会社から出して、大きな話題になりました。

出そうと思えば、出せる。そういうチャネルが増えた、という感じですね。あとはそうだなあ、以前より、漫画を使った広告が増えましたかね。これも新しい流れだと思います。

妹尾さん:昔、ベテランの大先輩漫画家さんがおっしゃってたのが、広告は、実入りがいいので、やりたい、増やしたいと。

ただ、広告ばかりしていると、ブランド力は落ちる。もう現役じゃないよねって言われたりもする。だから雑誌で連載してるんだ、と。そういう考え方もあるのか、と驚きました。

--名刺代わりになるということですね。

小沢さん:えげつない言い方をすればそうですね。雑誌の連載は広告塔という。

ただ、いまは商品名連呼みたいな漫画でなく、普通におもしろかったり、企業のブランディングといった側面を担っているマンガも出てきました。うちで描いている「ブラガール」という街歩きマンガもサンズハウスさんという不動産屋さんがスポンサーです。

深夜番組みたいな趣味丸出しの企画をやらせてもらってて、描いてて楽しいけれど、正直これでお金もらっていいのだろうか、と悩むこともあるのですが、幸い社長さんはたいへん喜んでくれているようで、なによりです。

僕らは実は半年くらい前から紙媒体の仕事を1つもやっていなくて、全部ウェブがメインになっています。今いただいている話もウェブの話が多い。

妹尾さん:別に紙の出版社とか、紙の雑誌を断ったりしているわけではないんですが、結果そうなっているだけですよ!今、紙の雑誌で新連載を始まる準備もしてますし!

小沢さん:ただ、そのときにもある程度、そう最低何巻までやらせてくださいとか、同時にウェブにも流しましょうとか、そういう話はさせてもらっていますね。

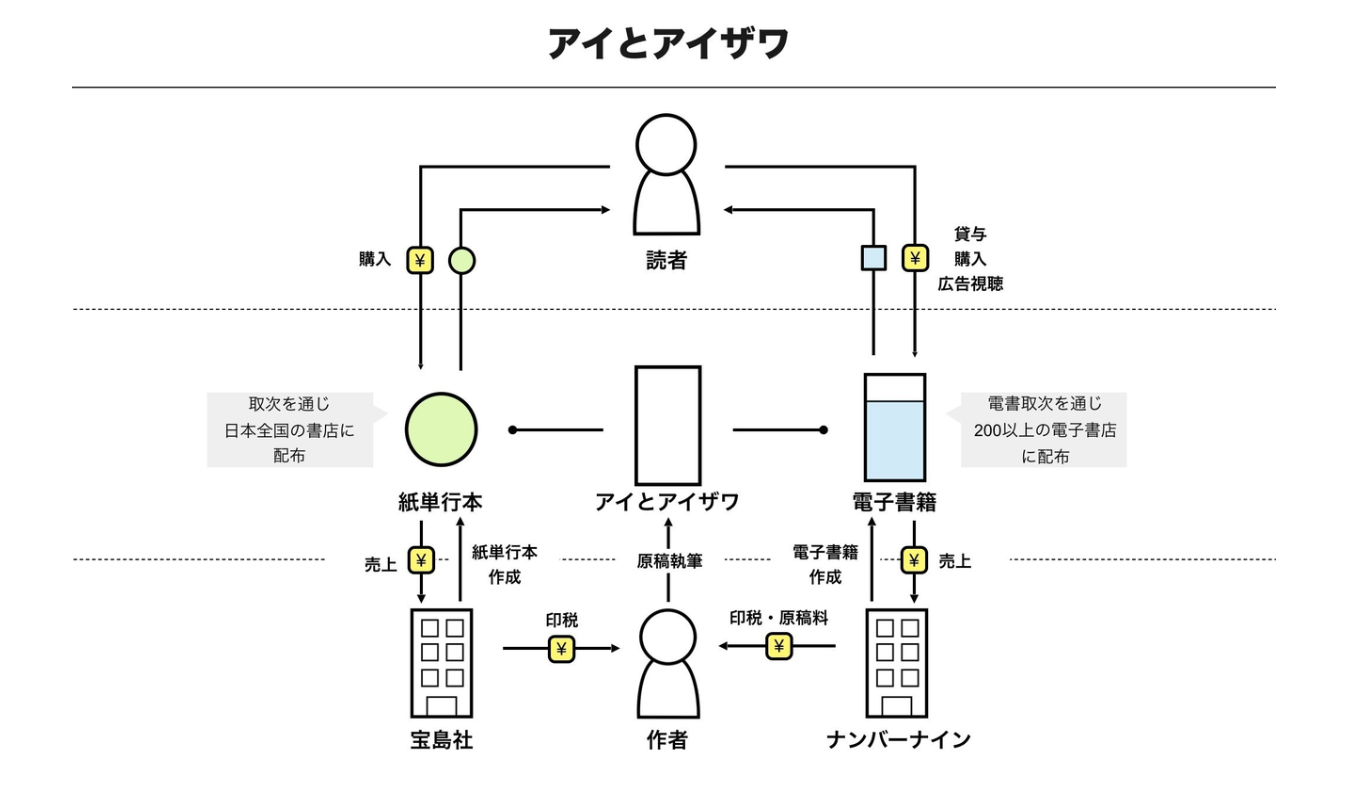

--「アイとアイザワ」は漫画アプリの連載が1冊の単行本になった。図にするとこんな特殊なビジネスモデルなんですね。

アイとアイザワはアプリ「マンガトリガー」での連載。紙の単行本は宝島社から、電子書籍はマンガトリガーを運営するナンバーナイン社から出る。(うめさんのnoteより)

小沢さん:チャーリーさんの『ビジネスモデル2.0図鑑』のスタイルで作った模式図ですね。たしかに連載した媒体と紙の単行本と電書が、同じ版元になるのが常識の出版業界ではあまり前例のないビジネスモデルかもしれません。

アプリで1話目だけでもいいので読んだことがある人は、箱が変わると物語が変わるということをすごく実感できると思います。見え方から何から違うし。

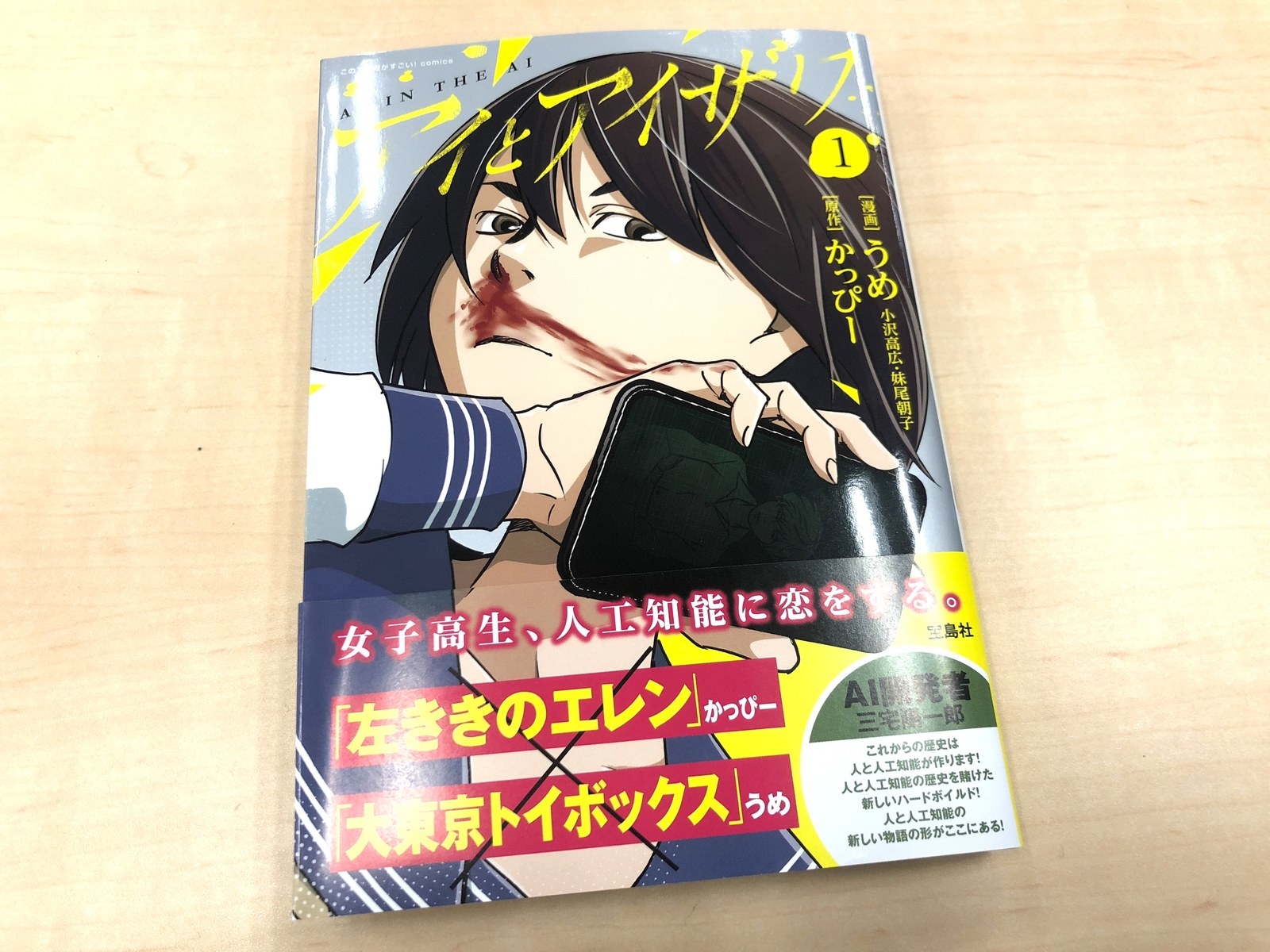

あと分厚いんですよ、1巻が。あんなに分厚い単行本は久しぶり。だって200ページ超えますからね。1冊読んでちょっとした短編映画みたいな読後感はあると思います。

言われてみるとちょっと分厚い気がする。

逆にこの単行本を読んでから、続きをアプリで読むと、また違う感覚になると思います。ちょうど単行本が出た後、単行本の続きがそのままアプリで読めるようになっているのでぜひ。

妹尾さん:私としては、その前までずっと「スティーブズ」という作品(Apple創業者のスティーブ・ジョブズらが主人公)でおじさんばかり描いてきたので、女子高生を描けるのが嬉しかったです。作画でいうとそのへんですかね。

あとは恋愛要素だったり、冒険チックな、SF的な要素もある。あまりやったことがなかったので、それも楽しいです。

というわけで、スマホでこの記事を読んでる方はKindle版も出てるのでさくっと買っちゃって、そのまま「マンガトリガー」というアプリで続きを読んでみるのがいいんじゃないでしょうか。