ダイソン、Slack Technologies、Airbnb……いずれもベンチャーから始まって、今や世界的に名前が知られるようになった企業だ。パッと見ると掃除機を販売するハードウェアメーカー、チャットアプリを提供するソフトウェアメーカー、民泊のプラットフォームを提供するサービス企業と共通点がないように見えるかもしれない。

しかし実は、いずれの会社も「デザインに精通している創業者」によって創業されたという特徴がある。

ダイソンの創業者であるジェームス・ダイソン氏、Slackの創業者であるスチュワート・バターフィールド氏、Airbnbのブライアン・チェスキー氏はいずれもデザイン系大学を卒業するなどデザインへの造詣が深く、会社の会社の経営にも、その能力が生かされているのだ。

今そうした「デザイン」が企業経営の中で重要なキーワードとして注目を集めている。

成長企業の創業者に共通する「デザインスキル」

9月末、アドビが都内で開催したデザインに関するイベントで、アドビシステムズ マーケティング本部の古田正剛氏は、英国のダイソン社の例を挙げ、最近の注目企業の成功事例の中にデザインを重視している企業が増えていると指摘した。

よく知られている通り、ダイソンはサイクロン方式の掃除機を世に出して、掃除機の世界にデザインの革命を起こしたメーカーだ。ダイソンでは数千に及ぶような試作機を作り、満足いくモノができるまで続けたという話がよく知られる通り、徹底的にデザインにこだわり、従来の家電らしいデザインの掃除機に飽きていた消費者の心を瞬く間につかんで、大成功した。

その創業者であるジェームス・ダイソン氏は自身がデザイン・エンジニア出身で、自分が従来の掃除機のデザインに満足できなかったこともあり、ダイソンを創業して大成功を収めた。

そうしたデザインを重視した経営で成功しているのは何もダイソンだけではない。

アメリカのソフトウェア企業で企業内のコミュニケーションを促進するSlackを提供するSlack Technologiesの創業者であり現CEOのスチュワート・バターフィールド氏も、キャリアの最初はWebサイトのデザイナーで、デザインに造詣が深いCEOとして知られている。

同氏はクラウドベースの写真共有サービス「Flicker」を創業し、米Yahoo!に売却した後も事業本部長としてFlickerを率いていたことで知られている。その後Slackを起業したバターフィールド氏は、Slackのロゴや社内のデザインなどにも強い興味を持ってコミットしており、やはりデザインを重視した経営をしている。

そして、民泊のプラットフォームを提供するAirbnbの創業者であるブライアン・チェスキー氏は「ロードアイランド・デザイン・スクール」というデザインの単科大学を卒業した、デザインの専門家だ。

このように、今をときめく急成長を遂げている企業の創業者がデザインに造詣が深いというのは実に興味深い現象といえる。

パナソニックも「デザインのパナソニック」へ

デザインを重視した経営というのは、何もベンチャー企業だけではない。トラディショナルな企業の代表であるパナソニックも経営にデザインの観点を取り入れ始めている。パナソニックと言えば、かつてはナショナルブランド、そして創業者・松下幸之助の名前を冠した松下電器の名前で知られてきた総合電機メーカーであり、日本を代表する大企業の1つだ。

パナソニックアプライアンス社デザインセンター 所長の臼井重雄氏によると、パナソニックが京都に設立した新しいデザインセンターは、単なる製品のデザインをする部署という以上の意味があるという。

臼井氏によると、パナソニックが京都に設立した新しいデザインセンターは、京都ではあまりないような大きなオフィスビルの中にあるという。コーヒーのドリップのようなイメージでさまざまな配置が行なわれており、最上階の半ばオープンスペースでは、顧客にプレゼンしたり会議をしたりするスペースになっており、下層階に行けば行くほど秘匿性の高いスペースにするという仕組みになっているという。

そうした仕組みにした理由は、社内で「秘密結社」や「象牙の塔」と呼ばれ、何をしているのかよくわからない部署と言われたデザインセンターが、開かれた存在であることを視覚的にわかるようにする目的があるという。まさに、組織の「設計」だ。

「プロセスをオープン化することを目指している。オープンスタジオと呼ばれる先行開発のアイデアやデザインを社内にプレゼンするイベントを四半期毎に行なっている。大事なことは社内にデザインの重要性を理解してもらうことだけでなく、社内の他の部門も巻き込んでいくことだ」(臼井氏)と、意図的に開かれたデザインセンターにすることで、社内との風通しを良くしていき、結果的に社内に「デザインの重要性を理解してもらう」という取り組みを行なっている。

その効果としては、従来は製品開発の最終段階でデザインセンターが関与する形だったのに対して、今では製品開発の初期の段階からデザインセンターのデザイナーが入って、一緒に開発をするようになり、仕事のやり方も大きく変わってきていると臼井氏。

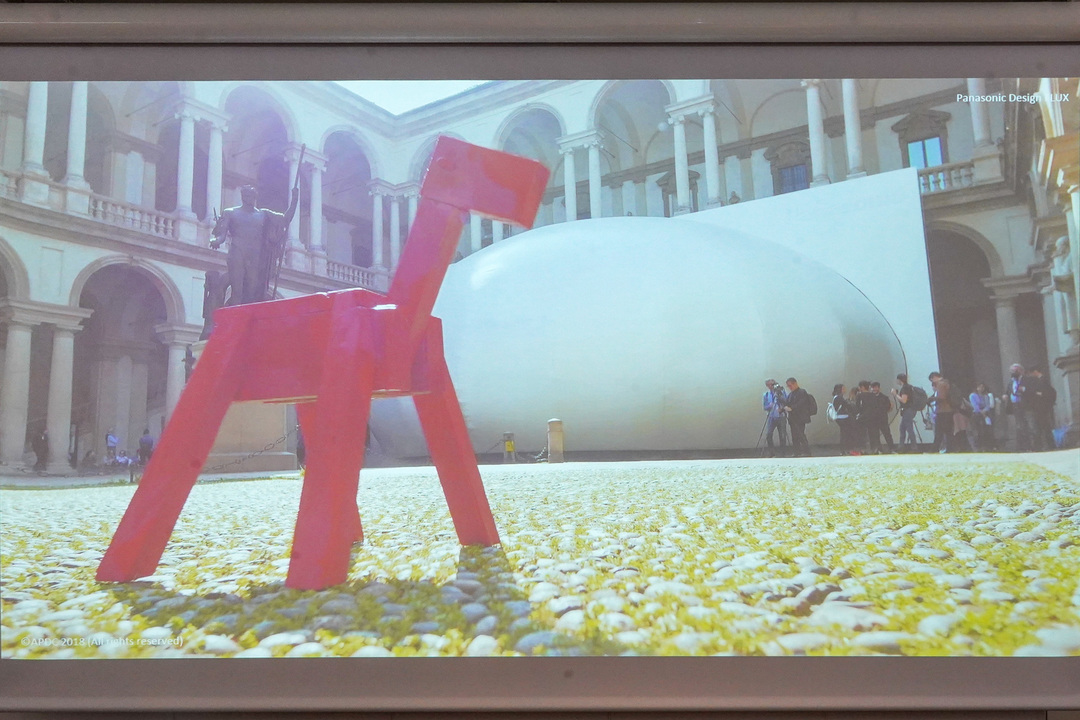

例えば、例年春に開催されているヨーロッパのデザイン関連のイベント「ミラノサローネ 2018」では「Air Inventions」という展示で注目を集めた。Air Inventionsは空調・映像・音響・照明技術を掛け合わせた総合インスタレーションで、気圧で膨らますドームに、ミスト(霧)を満たしてそこに映像と音響で新しい体験を来場者に提供するもの。このAir Inventionsにより、パナソニックは「ベストテクノロジー賞」を受賞しており、実際にその後その技術を利用したB2Bのビジネスにもつながっているとのことだ。

注目企業が気づき始めた「デザイン経営」とは

ダイソンのようなベンチャー企業でも、パナソニックのような伝統的な企業でも、今やデザインを重視した経営を進めている。背景には、「デザインは狭義のデザインから、広義のデザインへ、そして経営のデザインへと意味合いが変わりつつある」というトレンドがあると一橋大学大学院商学研究科の鷲田祐一教授は指摘する。

一橋大学大学院商学研究科 鷲田祐一教授。

鷲田教授によれば現在のITの世界で起こっていることはGAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)のようなインターネット向けのサービスを提供するだけが成長している状況と、それらの業界で発生している「ネットワーク効果」だという。

ネットワーク効果(ネットワーク外部性)とは何か? 従来の経済学では「ある市場で先行した参入した企業の製品が売れ出すと、他の参入者が発生して売り上げや利益は徐々に減っていく」ものだった。

一方、今起きていることはその逆で、「いち早く参入した先行企業が、売れれば売れるほど利益が増していき、放っておけば独占が始まる」ということを表現する経済用語だという。

そうなると、いち早く参入した企業の総取りになるため、重要なことは製品が不完全であろうがいち早く製品を投入して、市場を確保することが重要になってくる。

鷲田教授によれば、例えばGAFAのような企業では、経営層がデザインを理解しており、経営にもデザインの観点を取り入れているという。

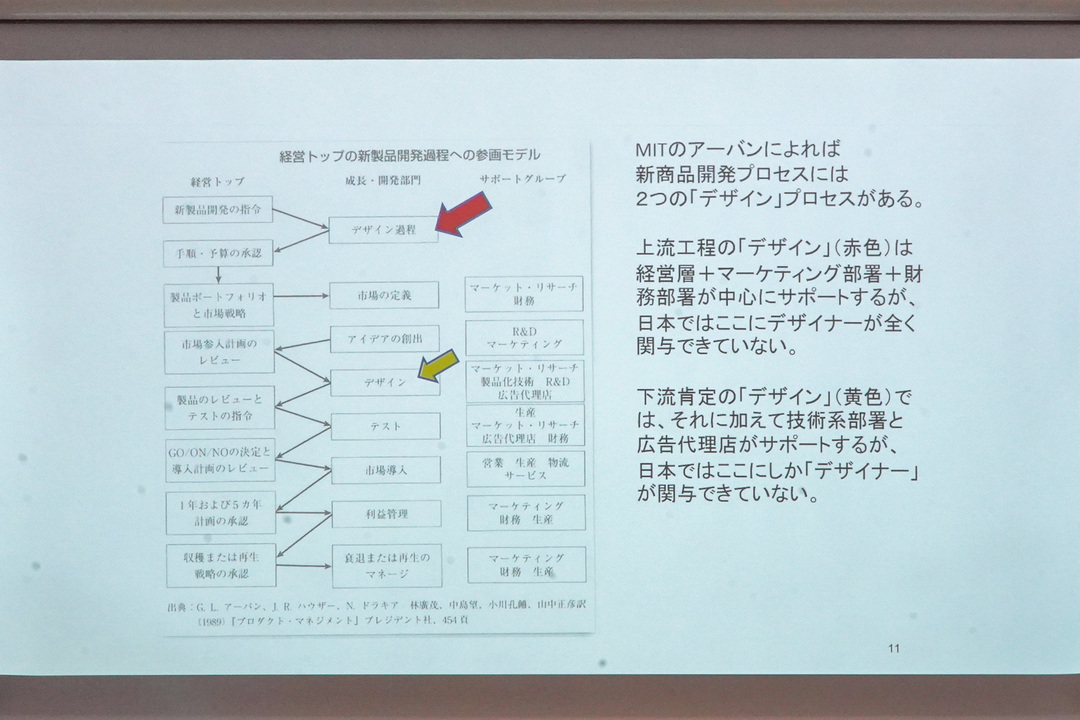

「製品の開発プロセスには企業の上層部も参加、製品の全体を規定する上流工程と、色や形などを決める下流工程がある。日本企業は下流工程には非常に強いが、上流工程はほとんどない。それに対してGAFAのような企業ではそれがきちんと行なわれている」(鷲田教授)と、経営者によるデザインの上流工程への関与がGAFAの成功の1つの理由だと指摘した。

Appleの前CEOになるスティーブ・ジョブズ氏が、同社の製品のコンセプトやデザインに盛んに口を挟んでいたことは、その代表例だ。デザインの上流工程に経営幹部も参加したことで、成功した例の1つと言える。

それに対して日本企業の多くでは、製品が完成した後で、最後に経営陣に見せに行く。そこでダメ出しされ、最初のコンセプトと大きく離れた製品ができあがる例は、実は多い。筆者がメーカーの開発者に取材していると、開発者が明らかに納得していない変更というのに遭遇することがあるが、大抵あとで個人的に聞いてみると、それが理由だったということも少なくない。

それもこれもより上流工程(コンセプトの段階)で経営幹部が参加していればそういうことが避けられたはずだ。

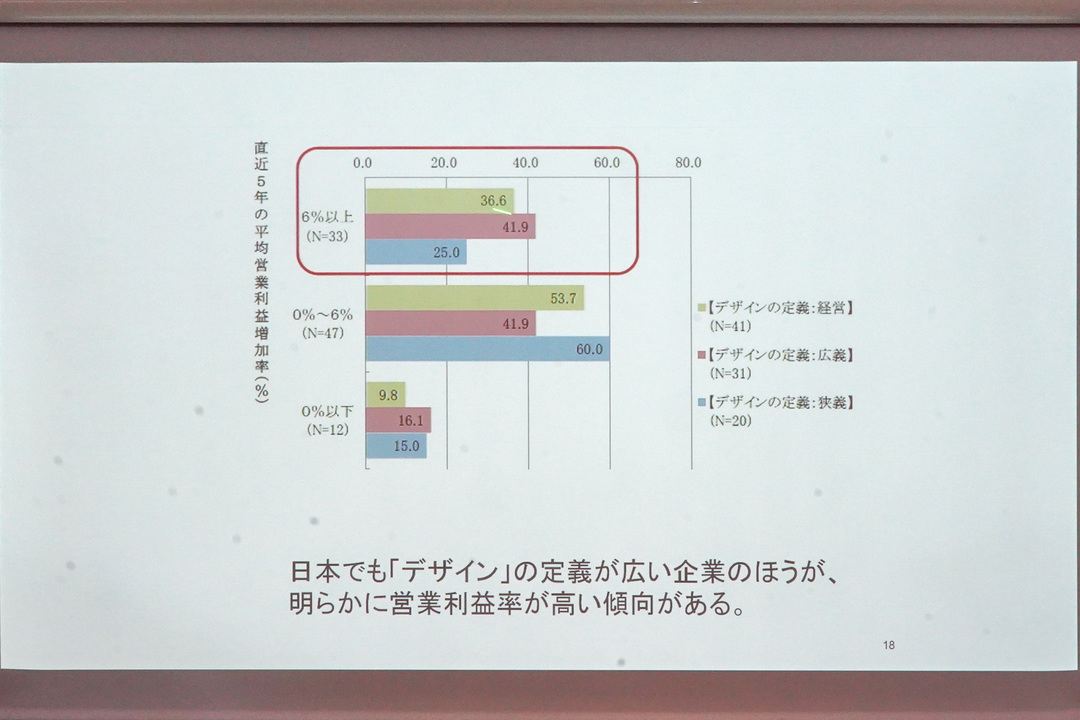

鷲田教授によると、日本企業でもデザインの定義を広く理解し、上流工程からデザインが行なわれているような企業の方が営業利益が高いという調査結果があるという。鷲田教授は「日本でもデザインをもっと活用すれば収益性を改善することができる」と述べ、今後産学協同でそうした取り組みを行なっていくことが重要だと指摘した。

現在伸びている会社の多くがデザインを重視しており、そしてGAFAのようなプラットフォームを押さえている企業がいずれも鷲田教授がいう「上流工程でのデザイン」を重視していることを考えれば、今後多くの企業にとって「デザインの観点を経営に」というのは合い言葉のようになっていくのではないだろうか。

(文、写真・笠原一輝)

笠原 一輝:フリーランスのテクニカルライター。CPU、GPU、SoCなどのコンピューティング系の半導体を取材して世界各地を回っている。PCやスマートフォン、ADAS/自動運転などの半導体を利用したアプリケーションもプラットフォームの観点から見る。