東京都知事として「都民ファーストの会」を率いて2017年7月の都議選で旋風を巻き起こし、勢いそのままに国政政党「希望の党」代表として臨んだ10月の衆院選では惨敗。小池百合子・東京都知事が巻き起こした熱狂と落胆の日々から1年が過ぎた。

都知事選前から小池知事を支え、渦中で袂を分かった最側近の一人、音喜多駿・東京都議が2019年の統一地方選挙に向けて新党を立ち上げる(10月12日16時、記者会見で新党名が発表される予定)。発表前、都議会議事堂でその狙いを聞いた。

都民ファーストの会はすでに「死んだ」

——都民ファーストの会を離党して今日(10月5日)でちょうど1年です。ここまでの都議会の動きをどう見ていましたか。

当時の都民ファーストの会は、小池知事のイエスマンがそろって言論統制を強め、ブラックボックス化の道をまっしぐらでした。自分の離党後に自浄作用が働くことを期待していましたが、実際そうはならなかった。都議会の改革は停滞どころか、悪化の道をたどっているように感じています。

都民ファーストの会については、すでに「死んだ」と言っていいでしょう。

最近では、小池知事が都議会本会議の最中に、(土日とはいえ)沖縄知事選挙の応援に出向き、自民・公明両党が推薦した佐喜真淳氏(前宜野湾市長)を推して敗北。かと思えば、品川区長選挙では政策的に矛盾する野党統一候補に相乗りしてこちらも惨敗。目先のことしか考えていない都民ファーストの会を、都民はもはや改革勢力とは見ていません。

——小池都知事は何か変わりましたか。

この1年の小池知事は良いところもあれば悪いところもあったけれども、一言で言えばつまらない政治家になってしまった。

都知事選に出た時は、どの既存の政治勢力からも応援・推薦を受けず、しがらみのない状態で改革を訴えて闘いを勝ち抜いたのに、いまや選挙に勝つためなら連合(日本労働組合総連合会)や創価学会とも手を結ぶ。都議会運営のために公明党や共産党にも媚びを売る。しがらみだらけのよくいる政治家なんです。

東京五輪直前(2020年7月末)に任期が切れる小池知事が今見ているのは、2期目の再選だけ。そのためなら自民党とでも組むでしょう。そうなれば改革などはどこかへ飛んでいってしまう。五輪に向けた行政の連続性という面だけ見れば、続投が望ましいのは分かっていますが、政治姿勢という本質を考えた時、小池知事の再選を黙って見過ごすわけにはいきません。

新党から擁立する候補の判断基準は「透明性」

——そんな状況だからこそ、自ら政治塾(政策室「OPEN」)を立ち上げた。

その通りです。2018年1月から塾生募集を始め、3月にスタートさせました。半年間で6回の講義を行い、現在は地方選挙に擁立する候補を募集しているところです。

小池知事が2017年秋に立ち上げた「希望の塾」は、塾生を4000人も抱えるという無茶な運営を進めたために、希望の党の衆院選大敗とともに総崩れする結果となった。私たちはその反省を踏まえて、対面コミュニケーションができる人数に絞り込んで始めました。

おかげで、20〜40代が8割を占める熱意を持った塾生が集まり、その7割以上が最後の講義まで参加してくれたのは大きな成果だったと思っています。希望の塾は半分以上が途中でいなくなってしまったので。

——いわゆる「小池チルドレン」たちは知事のイエスマンとなり、党内では言論統制まで行われたわけですよね。どんな候補者を選んだら、改革を進められる政党にできるのか。

候補者の判断基準は、徹底してオープンであるかどうかです。情報公開に努める議員は常に外部からの評価審判に晒されるので、都民ファーストの会のようなブラックボックスには絶対ならない。

政治塾で半年間学んでもらい、対話も積み重ねてきましたが、それだけで政治家として必要なすべてを身に付けられるわけではない。当選して議員になったら即戦力という人もほとんどいません。ただ、徹底してオープンな姿勢を持っている人でさえあれば、それを見ている議員や市民の力で成長を後押しできるし、間違った方向に進んでいくのを止めることもできるんです。

クラウドファンディングと政治資金の調和性

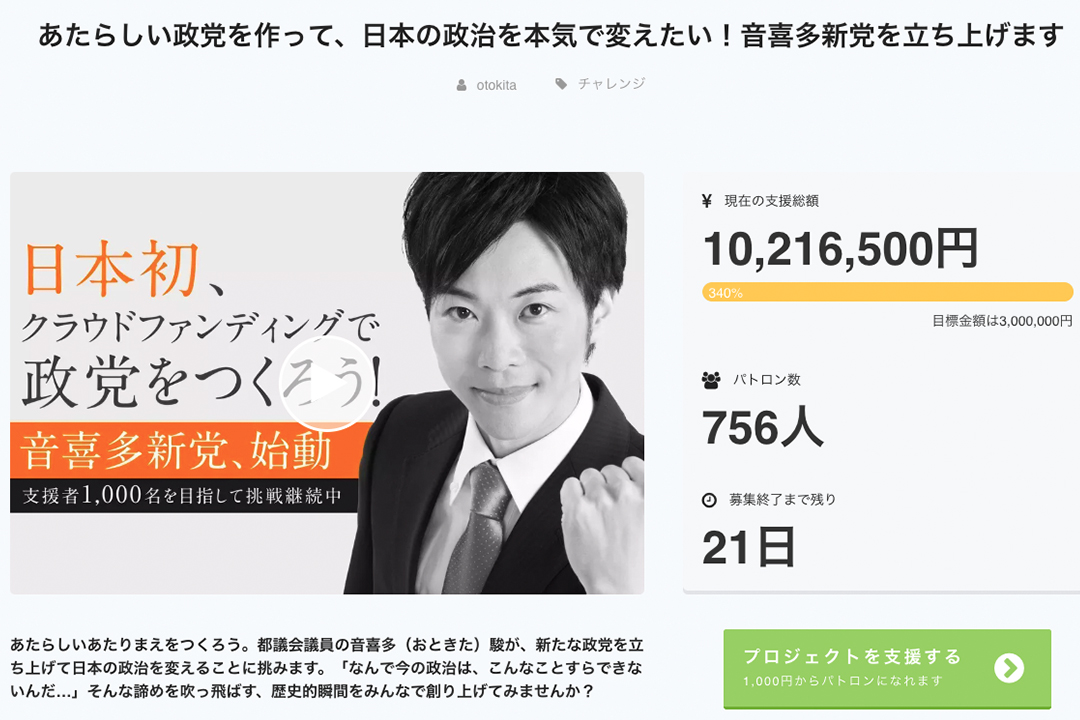

——今回政党を立ち上げるにあたって、クラウドファンディングによる資金調達の道を選びました。どんな狙いが?

政党設立と候補者擁立には大きなカネがかかります。ほとんどの政党はそこで失敗してきた。都民ファーストの会も、連合からヒトとカネを出してもらって都議選を切り抜け、当選した後はパーティー券を売りまくっている。それだと、しがらみでがんじがらめになってしまう。

さまざまな人から小さくたくさん集めるしか、しがらみのない政党をつくる方法はない。そのための手法として、クラウドファンディングという新たな手法を採用したわけです。当初は300万円が目標金額でしたが、私の予想を超えて、開始1カ月で1000万円以上集まりました。

実際にやってみて、始める前も資金が集まった後も、クラウドファンディングはカネの行く先を完全に見える化しないと協力を得られないところが、政治資金を調達する手段としてふさわしいと感じています。

地方議員の副業・兼業を促進する

——日頃の活動費もクラウドファンディングでまかなう考えですか。

政治家は真面目に活動すればするほどカネが必要になる。秘書を雇えれば作業を任せて政務活動の時間を増やすことができるし、人が増えれば事務所も必要になります。政務活動費はあるものの、さまざまな制限があってすべて使えるわけではありません。かと言って、必要になるごとにクラウドファンディングをやっているのでは機動性がない。

だから、地方議員は兼業するのがいいと思います。副業や兼業が禁止されているわけではないものの、日本では片手間で議員をやるなという意見も強い。けれども、別途プロフェッショナルとしての仕事を持っていれば、それは政策にも活かされるだろうし、議員報酬以外に収入の柱があれば、政務活動費からの不正支出も減るでしょう。

例えばスウェーデンでは、地方議員は無給なので兼業が普通だし、議会も就業時間後の夕刻以降に開かれます。住民として地域の運営に携わる代表者としての色が濃いわけですが、地方議員のあり方として私には非常にしっくり来る気がします。

今回立ち上げる新党の擁立候補者にも、自営業者や個人事業主はもちろん、(勤務先の許可さえあれば)会社を辞める必要はまったくないと伝えています。働き方改革で副業できる社会を推進すると言っておきながら、議員は例外だが、というのでは道理が通らない。

また、副業や兼業の可能性に向き合っていないからこそ、いつまでも議員の椅子にしがみつくわけです。他に看板なり収入の柱なりがあれば、ある程度の年齢を過ぎたら若い人に任せるという選択肢をとることもできる。「生涯現役」と気張る元気な高齢者は多い方がいいですが、生涯現役で報酬を受け取り続ける地方議員など必要ありません。

曖昧で耳障りのいい言葉はもう一切使わない

——クラウドファンディングに副業、時代のキーワードと重なるところが多いですね。

新党の基本方針として「あたらしいあたりまえ」を掲げています。クラウドファンディングや副業って、若い世代にとっては全然新しいことじゃないですよね。世間では普通にやっていることだけれど、なぜか議員や政党はやれていない。そういう当然のことをまずやりたいんです。年金ゼロとか公務員ゼロとか、突拍子なことは何一つ考えていません。

——新たな政党を通じて特に力を入れていきたい政策はどんなものですか。

一番に挙げたいのは、先にも触れた情報公開ですね。小池知事や都民ファーストの会が生み出した決定プロセスのブラックボックス化をまずは解消しなくてはいけない。

次は、社会保障費の是正。後期高齢者の医療費自己負担が現役世代より軽い1割で済むとか、どの世代も年金を満額受け取れるとか、今のままの制度でこの超高齢化時代を乗り切るのは絶対に不可能。必要な人に必要な施策が届くように、負担の公平化を急ぐ必要がある。

——有権者の大きな割合を占める高齢者の反発が大きいでしょうね。選挙にも不利に働く。

その点は、新たに政党を立ち上げる仲間たちとも相当議論したのですが、やはりフルスイングしかないなと。世代ごとの負担見直しなどとストレートに表現したら票が逃げていくので、「まずは対話」とか「みんなで検討」にしようという声が最初は多かった。でも、そう言ってしまうと、目指すべき徹底した改革には戻れなくなるものなんです。

それに、そこまでしても選挙には負けないと私は思っています。

高齢者の中にもいろんな人がいて、9割は確かに年金カット反対、医療費自己負担増反対なんですが、残りの1割は「我々はもらい過ぎじゃないか、我々にくれるなら孫にあげてほしい」と考えている。この1割と同世代以下の若い世代を味方につけられれば、既存政党には十分対抗できる。

ここでボリュームゾーンの9割の方に訴えようと耳障りのいい言葉を使ってしまったら、既存政党と正面から張り合うことになる。安全策のようでいて、実はレッドオーシャンに漕ぎ出していって難破するのに等しい。今は前に進むために覚悟を決める時だと思っています。

単純作業はロボットとAIにまかせ、職員は市民との対話を

——他に政策的なポイントは。

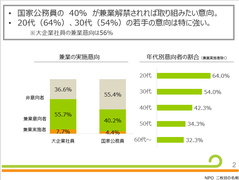

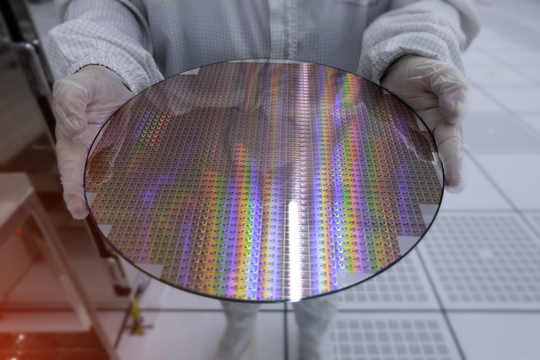

行政分野におけるテクノロジーの導入ですね。RPA(ロボットによる業務自動化)などでプロセスを効率化するのを本当に急ぎたい。都庁の職員をはじめ、公務員は膨大な単純作業を抱えていて、おそらくその半分くらいはロボットや人工知能(AI)で代替できると思います。

——それで職員をカットするのも、やはり大きな反発が予想されます。

カットなんかしません。プロセスを簡略することで生まれた時間や労力を、創造的、生産的な仕事に回すんです。東京都が真っ先にそれを実現できれば、地方自治体にも大きなインパクトがありますよね。

——都庁職員にとっての創造的あるいは生産的な仕事とは何なのでしょう。

それはもちろん窓口業務です。本来、現状の倍くらいはいてもいい。

子育て支援課に相談に行ったら、職員が忙しそうで冷たくあしらわれた、といった話はいくらでもある。窓口職員が倍になったら、笑顔で懇切丁寧に相談に乗ることができるじゃないですか。そういうキメ細やかな住民サービスはAIにはできない領域なんです。

窓口業務だけではなく、外に出ていく職員も増やしたい。街を歩いて住民の声に耳を傾けたり、生活インフラを眺めたりすれば、いくらでもニーズが見つかるはずです。書類を処理するのに忙しすぎて、庁舎に閉じこもってばかりの職員が多すぎる。街に出ることのクリエイティビティ(創造性)を職員の皆さんにもっと分かってもらいたい。

2019年春の統一地方選挙では首長を最低一つとる

——まずは2019年4月の統一地方選に勝たないと。ズバリ、どの地方選にどのぐらい擁立しますか?

新党から都内を中心に20人ほどの立候補者を擁立し、最低その半数以上を当選させたい。そして、これが最も大事なんですが、自ら出馬を検討している北区長選を含め、首長を最低1人出すこと。できれば、2、3人。政策をスピード感をもって実現していくためには、議員だけでなく、やはりトップのプレゼンスが必要なんです。

参考記事:「やっぱり安倍政権しか選べない」東大生はなぜ自民党を支持するのか

——10〜20代の若い世代には、国政与党である自民党、安倍晋三首相を支持する声が多いことが調査で明らかになっています。音喜多さんの新党にとって、この状況はどう影響しますか。

新党もこれから実績をつくりつつ、中長期的には国政に進出していく考えなので、私たちにとっても非常に重要な問題なのですが、結論から言えば、若い世代の選択と判断はきわめて合理的だと思っています。

他の野党にまったく魅力が感じられない上、景気がいいから現状維持でも特段問題ない。となると、消去法で自民党が残るのは当たり前です。10代、20代は積極的に自民党を支持しているわけではなくて、自分たちに近く、より利益がある別の選択肢(党)があれば、そちらに向かうでしょう。そこがまさに、私たちの狙うべきポジションなんです。

(取材・構成:川村力、撮影:的野弘路)