2018年10月第1週、米ラスベガスで商用無人航空機エキスポ「COMMERCIAL UAV EXPO AMERICAS」が開催され、3000人を超える商用ドローンの専門家が全米から集まった。そして同じタイミングで、ドローン社会を見据えた米連邦航空局(FAA)の大規模な規制改革案が議会を通過した。

また、日本もタイミングを合わせたかのように、経済産業省・国土交通省が主導する「空の移動革命に向けた官民協議会(第2回)」が開催され、官民共同でロードマップ策定を急ぐ議論が行われた。ほぼ同時に、日本の重工メーカーが電動垂直離着陸機(eVTOL)への参入を発表。ドローン社会の実現に向けた動きが、日米で急速にテイクオフする秋の始まりとなった。

アメリカにとって「ドローン産業はデータ産業」

近年急速な進化を遂げつつある商用ドローンは、基本性能という点において、社会実装に必要とされる期待値を超えてきている。

参考記事:イスラエル、UAE、シンガポール…ドローン社会の開発最前線—— 日本では運航データ「吸い上げ」狙うウーバーに注目

一見華やかな未来が約束されているように見えるドローンだが、航空産業の発展したアメリカでは、撮影用のマルチコプター(3基以上のローターを搭載した回転翼機)程度のドローンは、社会課題のパズルを解くピースの一つに過ぎず、現時点では「万能とは言えない」との考え方が一般的だ。

とは言え、長期的に見れば、大型の航空機についても自律航行する無人機の割合が増えていくことは間違いない。技術的には、「できるか」ではなく「いつやるか」の段階までもはや来ている。

商用無人航空機エキスポはアメリカで開かれた展示会ながら、EWATT Aerospace社やAUTEL Robotics社といった中国のドローンメーカーが大きなブースを構え、その一方で北米のメーカーはほとんど目立たなかった。

それには理由がある。北米は、データ解析プラットフォームやセンサーとのインテグレーション(統合)、特定の用途に対してのソリューションを提供する企業がほとんどで、ドローンの機体を製造するメーカーはそもそも少ないのである。

ドローンを運用するメリットはあくまで、従来より効率的にデータを取得できることであり、その意味で「ドローン産業はデータ産業」と認識されている。北米に多く見られるドローン関連の主なソフトウェア産業としては、機体管理や飛行ログ取得、フライトプラン作成、データ解析、画像解析などが挙げられる。

柔軟な規制環境と安全性を両立できるか

ドローンを管轄する各国の規制当局には、以下のような共通する「3つの強い信念」がある。

- 国内の技術開発を阻害せずにイノベーションを後押しすること

- 自国の技術を流出から守ること

- 新たな技術によって国民により良い生活をもたらすこと(コネクティビティやコスト削減、温暖化ガス削減)

安全性を強調しすぎるあまり、より柔軟な規制環境や資金調達環境を求めて、技術者やベンチャー企業が国外に簡単に出て行ってしまうようでは、当局にとっても憂慮すべき事態となる。むしろ逆に、国内外のキープレイヤーを自国に呼び込み、囲い込みたいところなのだが、そのためには柔軟な規制環境が必要となる。かと言って、そのために安全性を犠牲にすることはできない。両方のバランスを実現するのは、どの国においても簡単ではない。

そうした難しさはあるものの、国家がドローンに関する「良いニュース」を量産し、喧伝することが、結果として人々のマインドを変え、イノベーションを後押しすることは間違いない。

日本の状況はどうか。少なくとも、「モビリティ大国」の威信をかけた政府の強い後押しがあることは、良いニュースと言っていいだろう。

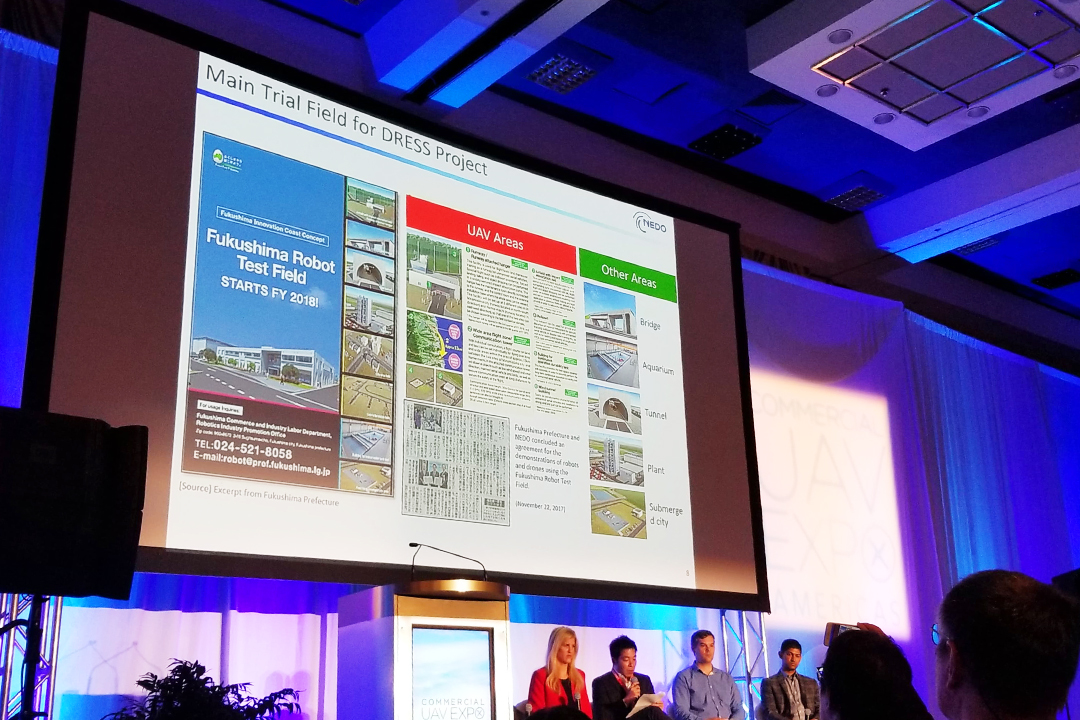

今回のエキスポのカンファレンスでは、メインパートである「無人航空機運行管理システム」のセッションに、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)のロボット・AI部主幹を務める亀田陽正氏が、FAAや米航空宇宙局(NASA)の首脳たちとともに登壇。日本の「ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト(DRESS)」の取り組みを発表し、各国プレイヤーの参加を呼びかけた。

亀田氏が同じセッションの中で紹介した、世界有数の規模を誇る「福島ロボットテストフィールド」については、聴衆の反応も良く、世界の他のテストフィールドとの連携が進むなど今後の展開が期待されるものだった。

日本にはもう後がない

政府による「外部からイノベーションを呼び込む戦略」は、近年の日本にはなかった試みであり、まさに国単位でのオープンイノベーションの実践である。筆者としては大いに称賛したい。

ただ、少し穿った見方をすれば、かつて技術大国と呼ばれた日本は後ずさりの許されないところまで追い込まれ、もはやなりふり構っている場合ではなくなっているのかもしれない。少なくともドローンの世界では、ハードウェアの世界シェア80%を占める中国と、航空産業大国であるアメリカの間に挟まれ、いまさら日本主導の市場づくりを模索したところで、世界からは相手にされないだろう。

アメリカの規制当局の手口は、慎重かつ大胆である。アラスカやハワイなど、米国内に7つある広大なテストレンジを無人航空機の実験が可能な場所として指定。さらに、自治体と企業との連合チームに対し、規制の一部免除や情報共有の促進を図る「無人航空機インテグレーションパイロットプログラム(UASIPP)」として、10チームを採択している。

日本のように官主導で初期段階から一本に絞るやり方ではなく、官民共同のプロトタイプ実験を大量に行い、その中からうまくいきそうなものに絞っていく。航空人材の強固な基盤を持ち、メガプレイヤーがごろごろいるアメリカだからこそ実現できる手法である。競争が促進され、開発スピードが加速していくことは想像に難くない。

日本は「規制当局がスピードを求める」異常事態

科学技術を用いたイノベーションが必要とされる領域は多々あるが、その中でもドローンは安全性との両立を最も求められる領域の一つである。規制当局がこれほどまでに産業界からの意見を必要としている時代も稀なのではないか。

ところが、この時代の転換点に際して、日本の産業界が本気になっているかと言うと、どうも疑わしい。筆者の目には、規制当局がスピードを求めているのに対して、産業界がブレーキをかけるという、かつての日本にない逆転の構図が透けて見える。

ドローンの持つ可能性から恩恵を受ける日本のすべての産業が、今こそ本気でドローン社会の実現に取り組まねばならない。そんな危機感に苛まれたエキスポの現場だった。

齋藤和紀(さいとう・かずのり):1974年生まれ。早稲田大学人間科学部卒、同大学院ファイナンス研究科修了。シンギュラリティ大学エグゼクティブプログラム修了。金融庁職員、石油化学メーカーの経理部長を経た後、ベンチャー支援に従事。エクスポネンシャル・ジャパン共同代表、Spectee社、iROBOTICS社のCFOを務める。著書に『エクスポネンシャル思考』(大和書房)『シンギュラリティ・ビジネス』(幻冬舎新書)。