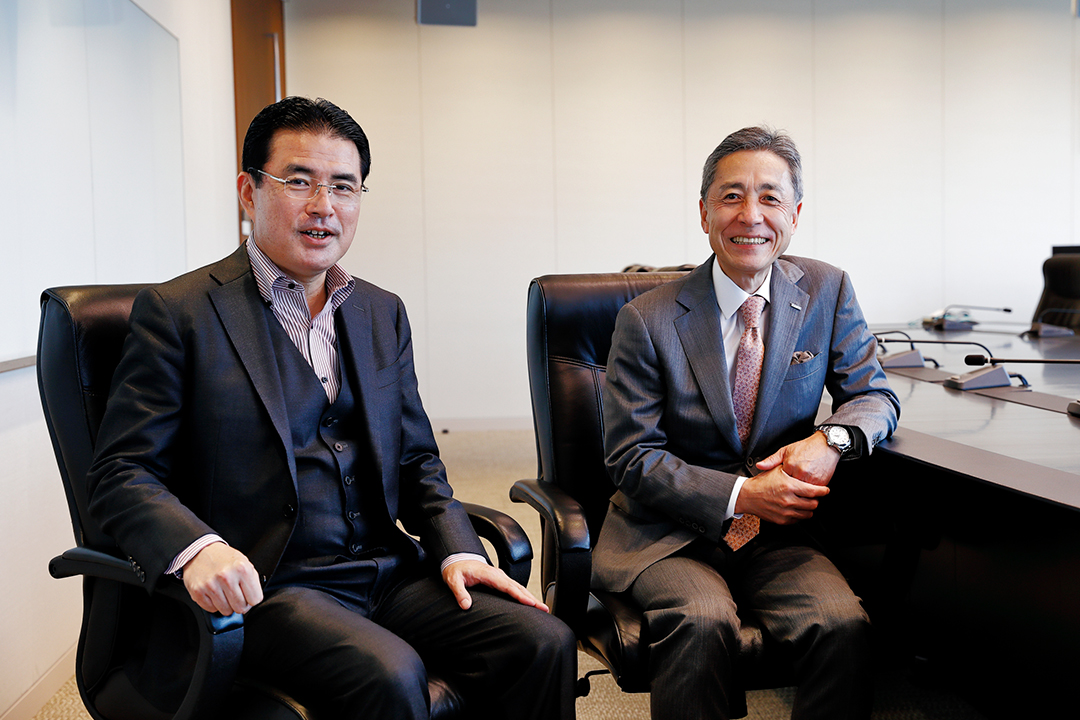

広告代理店業界第3位のアサツー ディ・ケイ(ADK)が、米投資ファンドのベインキャピタル傘下で経営改革への道を歩みだしてから半年。改革の陣頭指揮をとる植野伸一ADK社長と立教大学ビジネススクールの田中道昭教授が、前編に引き続き広告業界の現状と未来、同社の次なる戦略について語り合った。

参考記事:ADKはなぜ世界最大の広告会社と決別したか。トップが語る「過去との決別」

サイバーエージェントが博報堂と並んだ

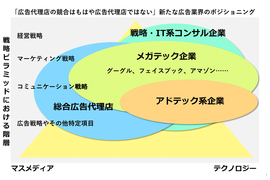

田中道昭(以下、田中):業界第3位の総合広告代理店として、日本では大きな存在感を放つADKですが、前編で植野さんが強調されていたように、戦略・IT系コンサルやメガテック企業の登場によって、競合相手はもはや総合広告代理店だけではなくなり、広告市場の行く先自体が不透明になってきました。

業界1位の電通は、従来のマスメディアに注力しながらも、グローバルとデジタルのビジネスを拡大中です。同じく業界2位の博報堂は、「“生活者データ・ドリブン”マーケティング」を標榜し、さまざまなデジタルデータを統合して生活者全体を捉えるプラットフォームの構築を急いでいます。

また、総合代理店以外で注目すべきは、まずはサイバーエージェントではないでしょうか。同社はインターネット上に地上波と同様の影響力を持つマスメディアを生み出すべく、テレビ朝日との共同出資で「Abema TV」を立ち上げています。

サイバーエージェントの時価総額は約7700億円(2018年10月1日現在、以下同)で、1兆5300億円の電通にはまだまだ手が届かないものの、約7800億円の博報堂とは肩を並べるところまで来ています。足もとでは多少株価が下落気味ながら、いったんは博報堂の時価総額を凌駕していました。2018年10月1日からは日経平均株価を構成する225銘柄に採用され、すでに日本を代表する企業の仲間入りをしたと言っていいでしょう。

他にも、独自の動きが目立つベクトル(時価総額は約1200億円)は注目です。中小規模のニュースサイトやそれに関連するスタートアップを次々に買収し、最近では人工知能(AI)を活用したクラウド型人事評価関連サービスを手がける「あしたのチーム」をグループ化するなど、顧客を経営戦略の別の階層から攻略しようとする意図が感じられます。

マーケティング戦略のみならずクライアント企業のデジタルシフト戦略そのものを中核事業に据え、グループ企業含めて保有するビッグデータを活かしてAI事業を進めようとしているオプト(時価総額は約836億円)のようなプレーヤーも、広告業界の中で高い評価を得ています。

植野さんはこうした市場の大きな変化をどうご覧になりますか。

植野伸一(以下、植野):ご指摘のように従来の競合とは異なる企業が次々と現れており、海外でも状況は同じで、いわゆるレガシーの広告代理店がトップランキングから相当姿を消し、戦略・IT系コンサルが上位に食い込んできています。従来型の広告代理店が生き残っていくのはますます厳しくなってきています。

「Abema TV」をどう評価するか

田中:だとすると、どんな対抗策が考えられるでしょうか。

植野:存在感を増しつつあるデジタル専業の広告代理店に対して、総合広告代理店の強みはマスメディアやデジタルメディア、OOH(Out of Homeの略、交通広告や屋外広告など家庭外で接する広告)メディアなどをトータルに活用して、その効率・効果を最適化できることです。そこにこれまで培ったクリエイティビティをデジタルに対応させて投入する。

AI時代においてもADKのクリエイティブは競争優位です。そして当社のデジタル戦略は、これから詳細を公表していく段階ですが、新生ADKの大きな強みになるでしょう。会社のトランスフォーメーションの中核です。まずはこれらが基本となります。

田中:Abema TVについてはどう評価されていますか。広告代理店にとっては、マスメディアはクライアントの領域であって、自分たちが手を出すところではなかったはずです。

植野:Abema TVが出てきたことによって、テレビ業界全体も転換期を迎えていると思います。サイバーエージェントと組んだテレビ朝日だけでなく、日本テレビなど他の民放もそれぞれにトライアルを進めていますが、業界関係者に話を聞いても、私の実感としても、テレビ番組を視聴するデバイスは数年後には、モニターからスマートフォンに中心が移っているかもしれません。

そんな状況なので、もはやAbema TVに対抗して地上波テレビが何かをするというフェーズではなく、数年という短いスパンで視聴者のあり方が決定的に変わっていく中で、テレビ局も、広告会社も、どんな収益モデルを生み出せるのか緊迫感をもって研究し、早急に結果を出せねばならない時期だと考えています。

ADKはデータ時代をどう戦うか

田中:地上波に比べ、インターネットテレビは視聴者の膨大な動画視聴データを取れます。その点でAbema TVには先行者利益があるように思いますが、どう思われますか。

植野:ADKもデータの取得と活用については相当力を入れています。

ADKオリジナルの生活者意識データである「生活者総合調査」と、(市場調査・マーケティングリサーチ会社である)インテージの「全国消費者パネル調査」に加え、テレビやウェブ、モバイルなどクロスメディア環境における消費者の情報接触と消費行動の関係性を捉えたデータベースなどを組み合わせ、DMP(データ・マネジメント・プラットフォーム)を整えました。

DMPの導入支援やデータ分析に特化した会社も設立し、クライアントごとに固有のデータベースを構築することで、マーケティングを深化させる取り組みを進めています。視聴者ベースのデータを集めるAbema TVにはその分野での先行者利益はあると思いますが、ADKが目指すものとはアプローチが異なるように感じているのが正直なところです。

田中:DMPをマーケティングに活かしていく戦略、それは具体的にはどういうものでしょう。

植野:デジタル化によりマスマーケティングからパーソナルマーケティングまでの拡大が進むこと、従来のBtoBからBtoCにまで広告代理店の責任領域が広がることを見据えて、DMPの整備を進めてきました。ここからはそれを基盤にCRM(カスタマー・リレーションシップ・マネジメント、顧客関係管理)の強化に力を入れていきたい。

私たちが目指すのは「消費者を一番分かっているマーケティングサポート会社」。ADKはアニメなどのコンテンツビジネスを長く手がけてきましたが、本当の意味でBtoCに踏み込めていたかと言われればそうではない。ECサイトを活用して番組を配信したり、ファンクラブのようなものを組織したり、コンテンツ・マーケティングの領域ではやるべきことがまだまだたくさんあり、国内だけでなく中国でも準備を進めているところです。

アニメファンは数だけで見れば全人口の限られた一部にすぎないけれども、その興味関心の度合いは深く、熱烈です。そうした方々に特化したデータベースをつくれたら、面白い展開が期待できると思っています。アジアは特にポテンシャルが大きいですからね。

アマゾン、フェイスブック…メガテック企業の脅威

田中:日本の「広告ディスラプター(破壊者)」としては、LINE、ヤフー、楽天も挙げられます。海外に目を向けると、グーグル、フェイスブック、アマゾンなど、世界のメガテック企業のビジネスモデルはやはり脅威ですよね。

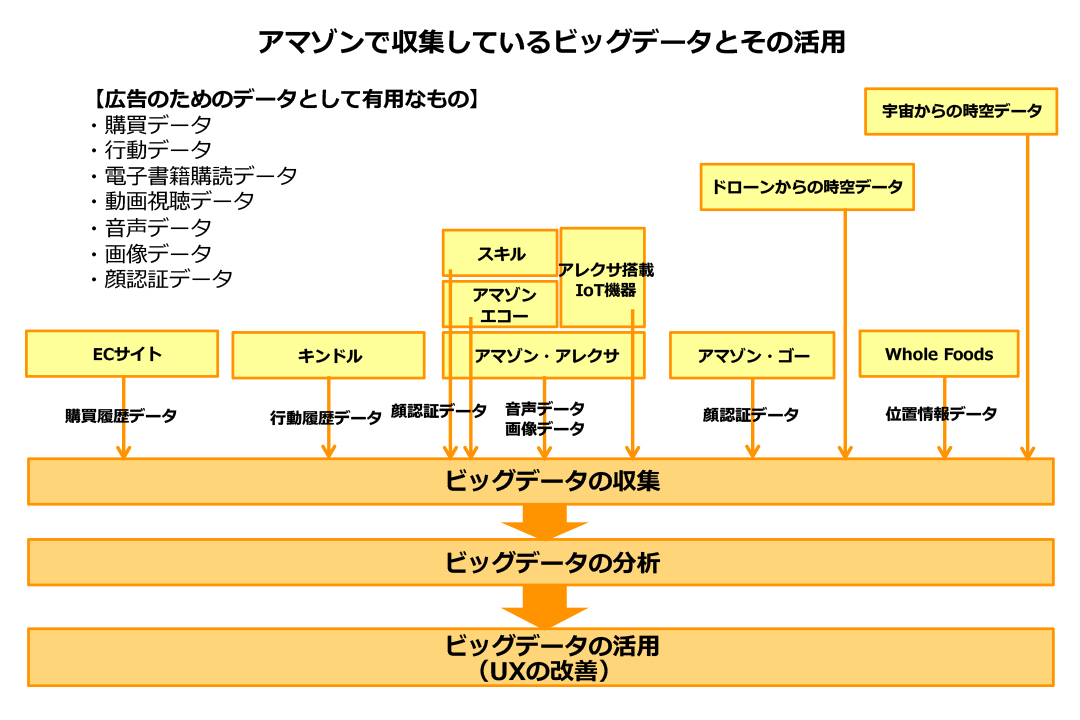

とりわけ、アマゾンはサイトそのものがメディアとしての役割を果たしていて、そこに大量の広告スペースがあることには重要な意味があると思っています。アマゾンにアクセスする消費者は初めから購買が目的であることが多く、その購買の現場近くで広告を打てるのは圧倒的に有利です。

加えて、購買・購読データ、動画視聴データ、音声データ、画像データなどを大量に保有していて、それをもとに広告を最適化できるのも大きい(図表参照)。顧客の経験価値や利便性を何より重視し、消費者に受け入れやすい広告展開を優先する一貫した姿勢も、消費者にとっては大きな魅力に映っているでしょう。

こうしたメガテック企業と、日本の総合広告代理店やインターネット広告会社がいかに戦っていくのか。植野さんが指摘されるように、この数年は重要な意味を持つと思います。

「メディアの販売代理」の一歩先へ

田中:現在進めている経営改革の末に、具体的にはどんな変化が訪れるとお考えですか。

植野:まず、ADKがこだわる大きな変化としては、マスメディアの販売代理という従来の立場だけではなく、クライアントの「消費者のことを最もよく知る」代理としての立場になる必要があるということです。

さらに、業界全体に言えることとして、従来の広告代理店のビジネスは媒体費や制作費の一定割合のコミッション(手数料)を受け取ることで成立していましたが、これからは付加価値で稼ぐビジネスが中心になっていくでしょう。ADKも当然そうした変化に対応したビジネスを構築していきます。

どこの代理店から購入しても同じ広告枠があるとしたら、それに付加価値が生まれないのは当然のことです。今後そういう広告がゼロになるとは思いませんが、利益が薄くなっていくので先細ることは間違いない。手数料にせよ成果報酬にせよ、ADKは付加価値を生み出せる企業でありたいと思っています。

働き方を「トランスフォーメーション」できるか

田中:若手社員が過労自殺するに至った電通の「違法残業事件」(2015年)以降、広告代理店の労働環境に世間の注目が集まっています。経営改革により、社員の働き方も変わっていきますか。

植野:これまでは、長くだらだら働く人が多かったのが事実です。生産性を上げて無駄な時間の使い方を減らし、適切なワークライフバランスを実現することが大切なのは言うまでもないことです。

ただ、そのためには「評価」のあり方を見直さなくてはならない。働く時間が少ない方がいいのは全社員が同じなので、そこで成果を問わなかったら「働かなくていい改革」になってしまう。だから、評価の方法としては当然、成果を重視せざるを得なくなります。けれども、それを社内で議論すると、最後には「成果主義だなんて、外資系みたいじゃないか?」という結論にたどり着く。

日本には個人よりチームで物事に対処する文化が根づいていて、それはそれで素晴らしいことだと思います。だから現実的には、個人の目標とチームの目標をうまくセットにした評価基準を生み出せれば、しっくり来るんじゃないかと。目下、試行錯誤の段階ではありますが、この制度をしっかり整備できれば、在宅ワークなどもすんなり導入できると思っています。

実は、ADKにおいては男性より女性の方が離職率は低いのです。ただ、残念ながら、出産や育児を経て元の職場の最前線に復帰するのが当たり前の環境が整っているとまでは言えません。極めて優秀な女性たちが社内には数多くいて、彼女らにはぜひ長く最前線で活躍してほしい。そのために在宅や時短制度をぜひ活用してもらいたいからこそ、その基盤となる評価制度の整備を急ぎたい。

働き方改革を加速させ、ひいては業績向上につなげるために、「広告業界で最も女性が働きやすい会社」という評価をいただけるような制度を整え、運用を目指すことも、一つのあり方ではないか、と私は真剣に考えています。

田中:評価制度については、成果だけではなく、プロセスやその人が持つ強みを評価することが重要ですよね。多様性や一人ひとりの個性を重視する流れが、広告業界から先導されることを期待しています。

「総合広告代理店」という言葉は消えていく

田中:最後に、「CTO(チーフ・トランスフォーメーション・オフィサー、最高改革責任者)」を新たに置き、企業DNAの変容、非連続的な改革を進めていった先にある、「総合広告代理店」のあり方はどういったものになるのか、植野さんの見立てを教えてください。

植野:「総合広告代理店」という言葉そのものがこれからも残るのか、それすら疑問だと考えています。他社はともかく、ADKは総合広告代理店ではなく「マーケティング・サポート・カンパニー」として生き残っていきたい。広告業界第何位、という発想の延長上では、もはや成長は望めないと思うのです。

クライアントのカウンターパートは、以前は宣伝部や広告部でしたが、最近は経営企画部や事業開発部、人事部など幅が広がっています。コンサルティング会社も同様にクライアントに食い込んでビジネスを展開しているわけですが、エグゼキューション(実行)まではやらない。そこに、上流から下流まで一気通貫でサポートできる私たちの強みを見出していきたい。

この改革のロードマップは果たして実現するのか。少なくとも社内には希望を感じている人間が多いと思います。道のりは厳しく険しいので、安定を求めたい社員はとっくに辞めているはずです。それが、現実に離職率が高まっていないということは、皆が戦う気であり、これからADKが歩んでいく道を支持してくれているということだと思っています。

(構成:川村力)

植野伸一(うえの・しんいち):同志社大学商学部卒業後、株式会社旭通信社(現、株式会社アサツー ディ・ケイ)入社。営業として飲料・精密機器などの大手クライアントを担当後、2005年に執行役員関西支社長に就任。その後、執行役員および取締役として、コーポレート本部長、統合ソリューションセンター総括を歴任するなど、各機能の統括を幅広く経験。2014年より代表取締役社長・グループCEOとして現在に至る。

田中道昭(たなか・みちあき):立教大学ビジネススクール(大学院ビジネスデザイン研究科)教授。シカゴ大学経営大学院MBA。専門は企業戦略&マーケティング戦略及びミッション・マネジメント&リーダーシップ。上場企業取締役や経営コンサルタントも務めている。主な著書に『アマゾンが描く2022 年の世界』『2022年の次世代自動車産業』(PHPビジネス新書)、『「ミッション」は武器になる あなたの働き方を変える5つのレッスン』(NHK出版新書)がある。