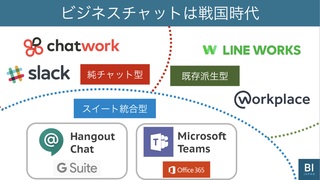

仕事上のコミュニケーションの効率化を図る上で、メールに代わって、世界的に注目を集めるビジネスチャットツール「Slack」。

2018年9月5〜6日、サンフランシスコで行われた同社のパートナー向けイベント「Slack Frontiers」では、同社の直近の状況や今後リリースを予定している新機能などが発表された。

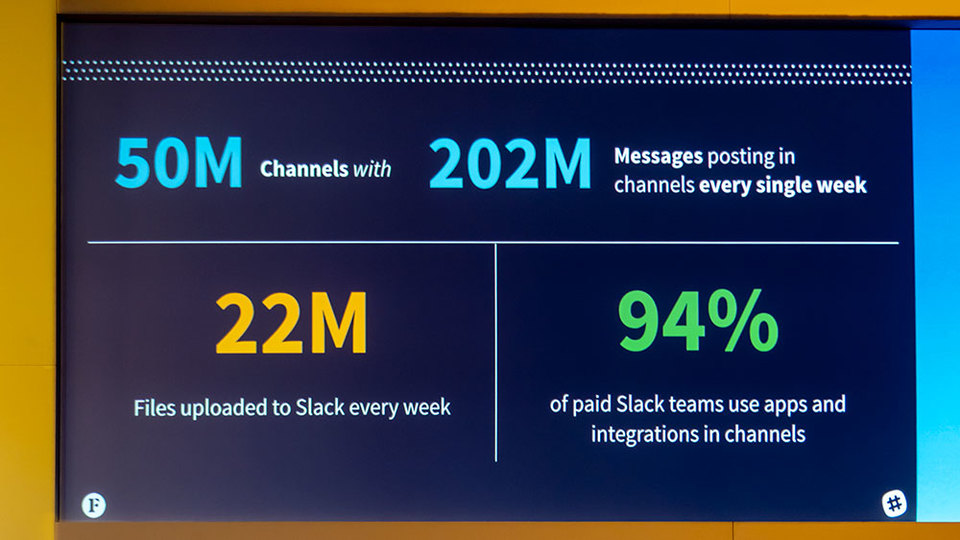

Slackのアクティビティーを示す数値。

9月6日発表時点で、Slack上には5000万のチャンネル(チャットルームのようなSlackの単位)があり、そのチャンネルでは1週間当たり2億200万通ものメッセージがやりとりされているという。

その勢いはアメリカだけに留まらない。2018年6月には日本が米国に次ぐ第2の市場であることが発表されている。

絶好調とも言えるSlackだが、今後どのような戦略をとっていくのか。Slack Frontiersで発表された新機能から分析してみよう。

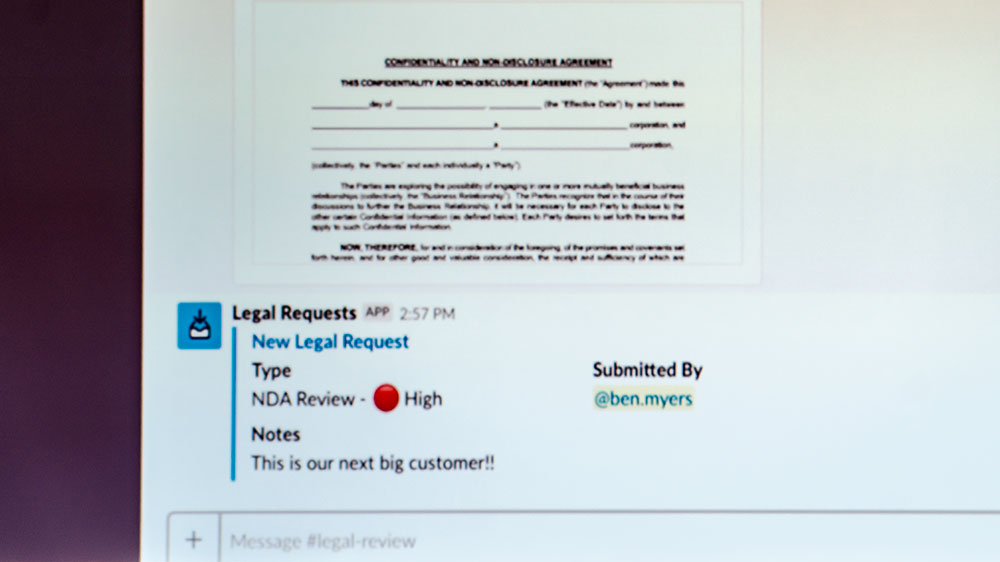

プログラミング知識不要で効率化を促すアプリを作れる新機能

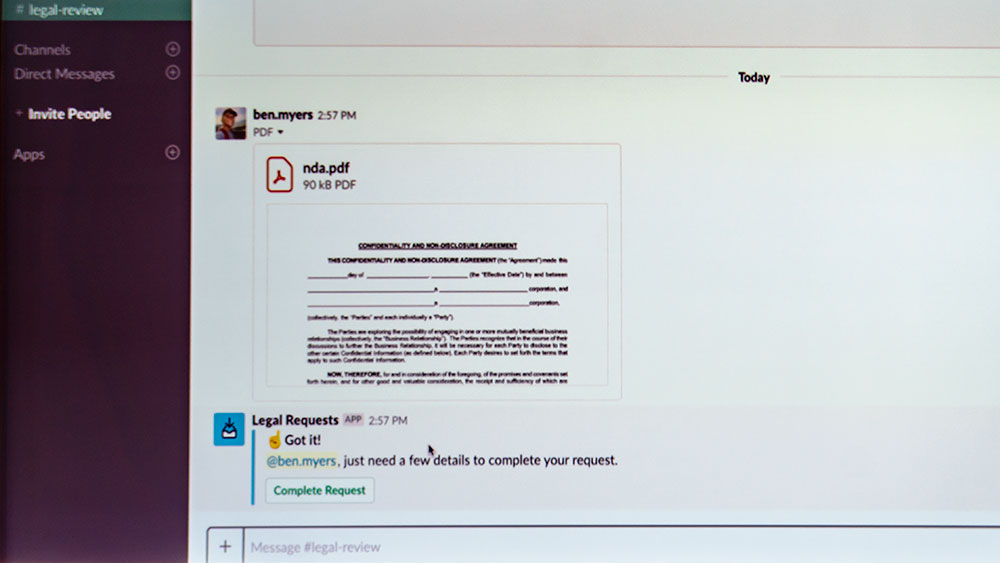

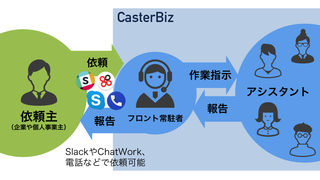

Slackの魅力の一つとして、豊富なSlack内のボットやアプリ機能、外部サービスとの連携(インテグレーション)機能が挙げられる。実際、同社によると有料版Slackユーザーの94%がこういった機能を活用しており、その人気の高さが伺える。

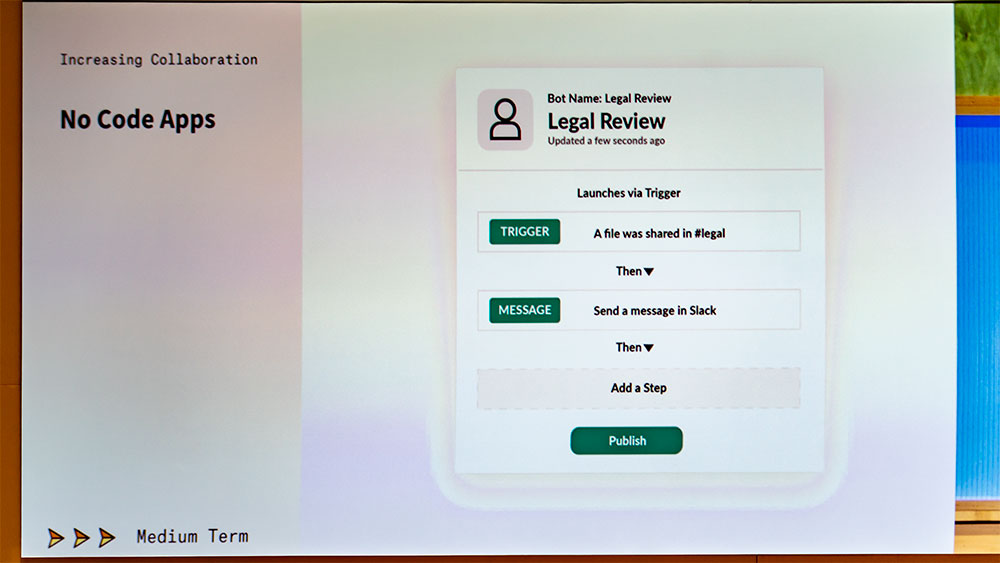

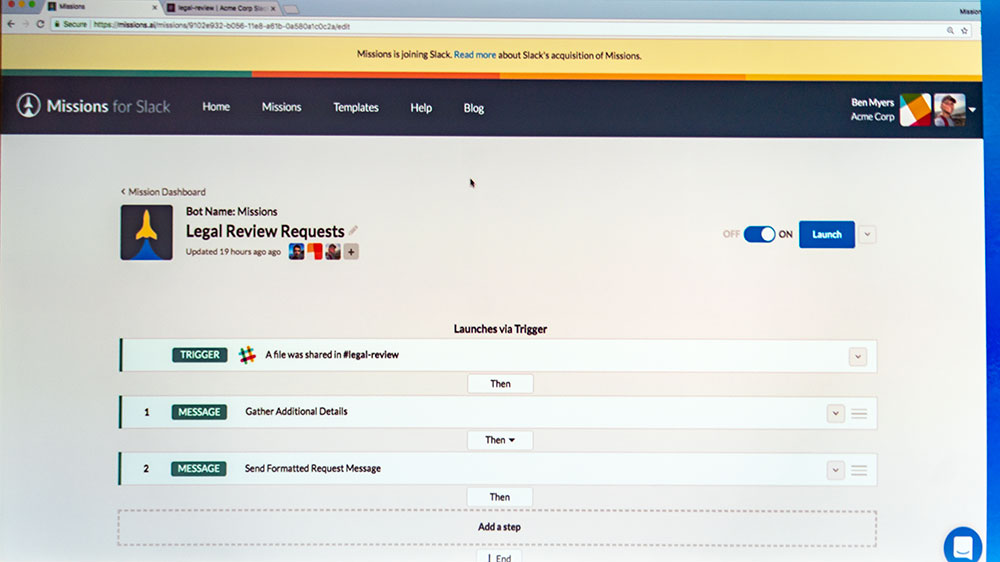

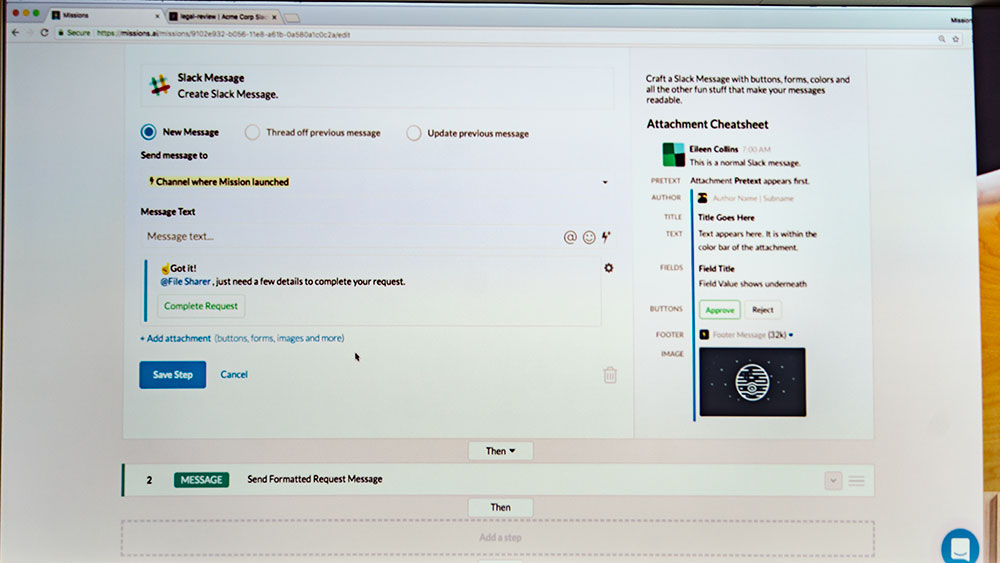

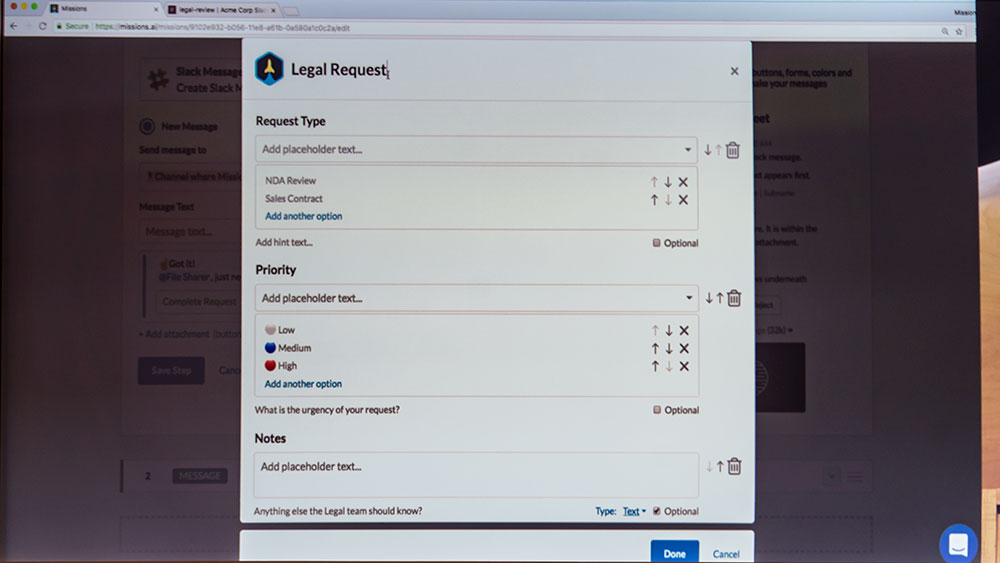

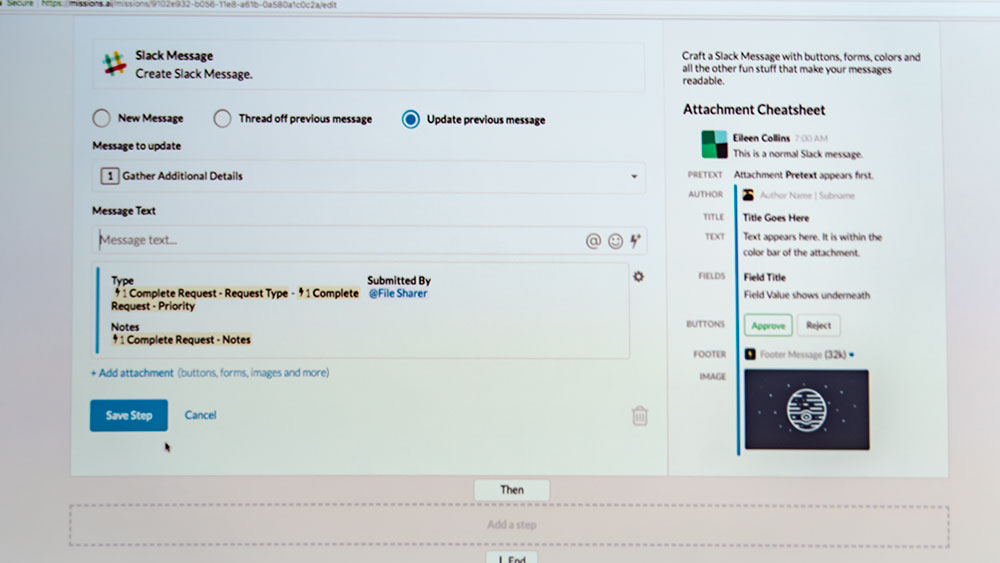

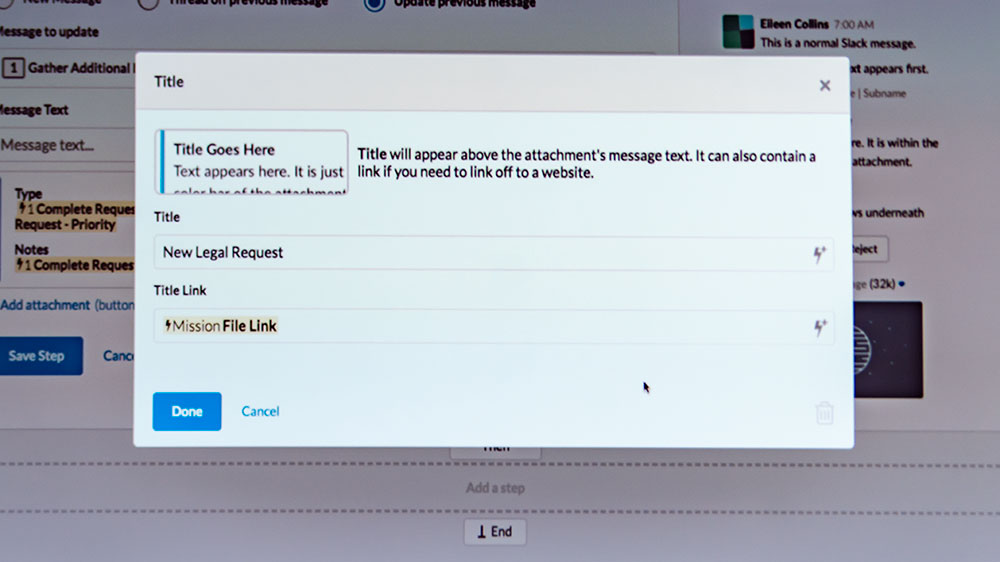

とはいえ、そんなボットやアプリをどんな人でも設定して使いこなせるかと言えば、決してそうではない。そこで、ITにあまり慣れていない人に向けた新機能が、今後、中期的に導入予定の「No Code Apps」だ。

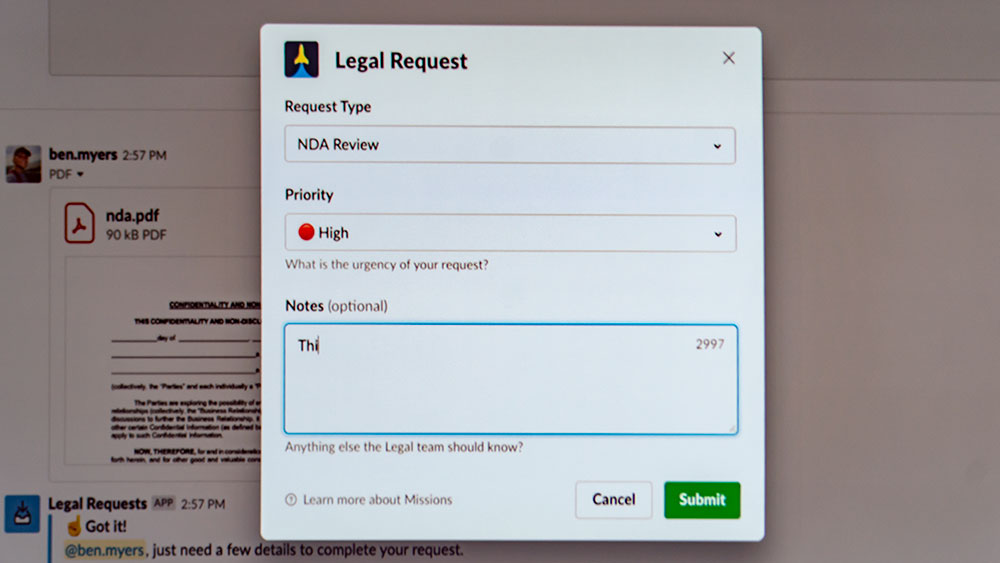

No Code Appsは、その名の通りコーディング不要のアプリ実装機能だ。ユーザーは各種プログラミング言語のスキルがなくても、数クリックで好みのSlackアプリケーションを作成できる。

同社はイベント内でSlackを利用する法人ユーザーの約58%が営業やマーケティング、カスタマーサービス担当など「Non-Tech(非IT系)」であると話している。ITスキルのハードルを下げるNo Code Appsは非常に意義のある機能だと言える。

Slackはあくまでも堅実路線を貫く

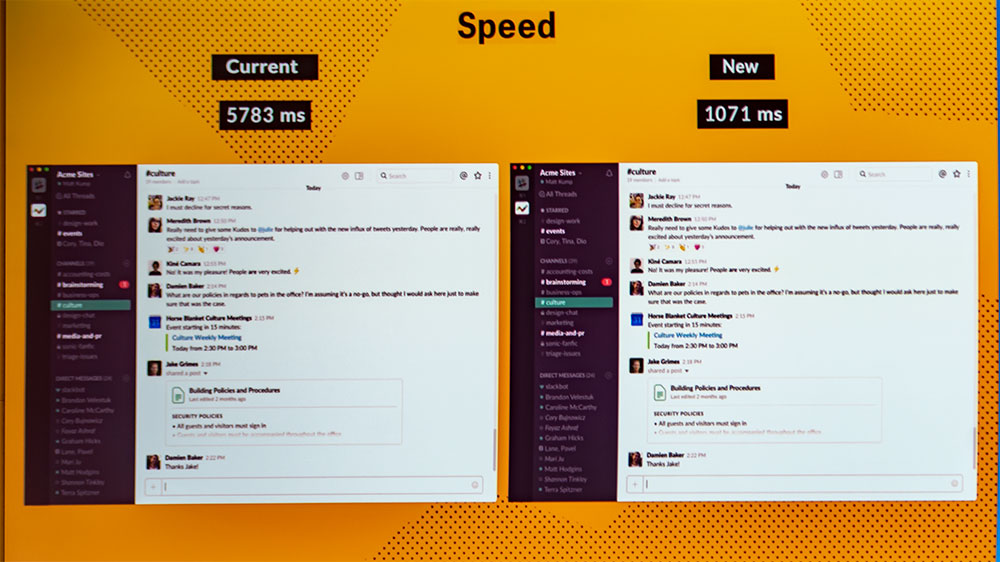

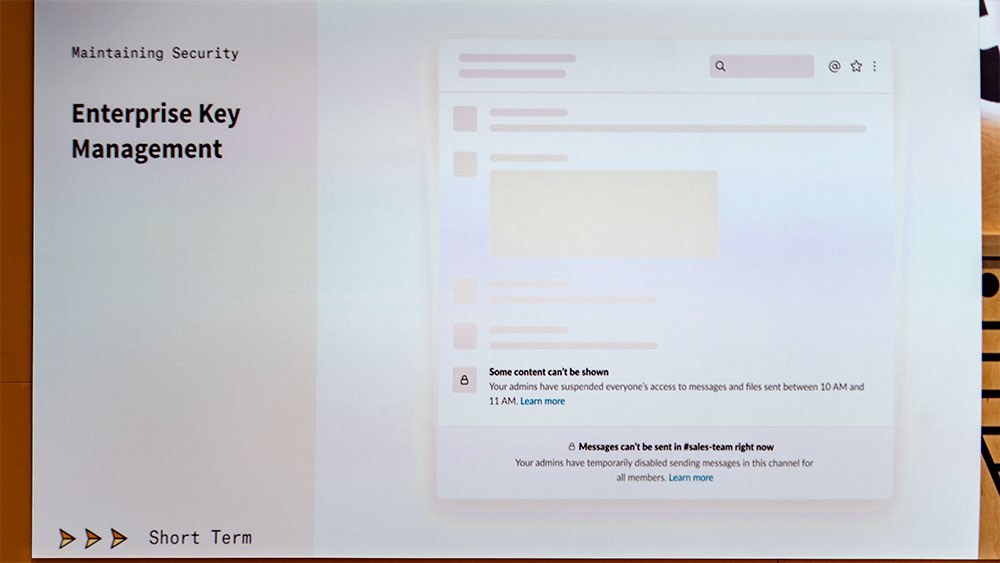

そのほかに、会場で注目されていた機能はWindows/macOS向けソフトの表示速度を含めたパフォーマンスの向上(今後中期的に展開)およびワークスペースおよびチャンネル単位での法人向け暗号化機能(短期的に展開)も発表されている。

こうしてみると、どの機能も「Slack 2.0」というような大きなバージョンアップではない(そもそもSlackは2013年にローンチしたスタートアップのプロダクトだ)。

2日目最後に実施されたディズニー・アニメーション・スタジオおよびピクサー・アニメーション・スタジオの社長であるエドウィン・キャットマル氏とSlack CEOのバターフィールド氏の対談に集まる来場者。

にも関わらず、会場にはすでに導入している、またはこれから導入を考えている企業の担当者が多数押し寄せ、Slackの一挙一動に注目していた。

これは何もアメリカの企業に限った話ではない。このイベントは今回で2回目の開催になるが、約30名の日本人が参加。前回のイベントでは、日本人の姿は見られなかった。

筆者も大企業から中小企業までの社内IT部門やベンチャー部門の日本人担当者が、イベントの各セッションを飛び回っていた様子を目撃した。

目標は「ポスト・Eメール」より大きい

さらに、今回のイベントで印象的だったのは、「SlackはEメールと違って汎用的なプロトコルではないため、働き方改革を代表する“Eメールの置き換え”にはまだまだ時間がかかるのではないか」という筆者の質問に対し、同社の営業担当シニアバイスプレジデントであるロバート・フランティ(Robert Franti)氏が「EメールさえもSlackの中に取り込むことができる」とコメントしたことだ。

同社は営業文句としてメールの置き換えを促すようにとれる表現も使っている。しかし、実際にはメールを含むさまざまな社内外ツールをSlackと連携させ、効率化を図ろうというのが自らを「コラボレーションハブ」と称する同社の真のメッセージだ。

9月には、ヤフーやCygamesといったIT大手も導入を決定するなど、スタートアップ系に比べてフットワークが重いと言われる大手企業への導入も進んでいる。競合サービスも多いが、ブレない同社の戦略はさらなる成長路線を辿っていくことだろう。

(文・写真・小林優多郎、取材協力・Slack)