クリエイティブな人はアイデアを持っていて、ひっきりなしにアイデアを思いつくことができるもの。ひらめきは止めようがないわけですが、そこで突き当たるのが「アイデアはたくさんあるのに、それを実行する時間が足りない」という問題。

そこで、役に立つのが時間管理となる。創造性と時間管理とは矛盾しているように思えるかもしれない。だが創作の世界で名をはせるビッグネームの顔ぶれを見れば、そうしたアーティストやデザイナーが仕事に一定のルーティンと高度な方法を活用しているのは一目瞭然だろう。

彼らは、自分の時間をしっかりと確保しているからこそ仕事ができている。その秘訣は、持ち時間のなかですることを絞り、絶対に必要でないものは省くこと。つまり、仕事の本質的な部分にのみ集中することだ。(11ページより)

こう主張するのは、『やらないこと戦略 最大限にクリエイティビティを上げる時間管理術』(ドナルド・ロース著、露久保由美子訳、CCCメディアハウス)の著者。

オランダ王立芸術アカデミー講師、書体デザイナー、起業家というマルチな肩書きの持ち主であり、映画やテレビ、スマートフォンなど動画のタイトル制作に携わりながら、タイプデザインとタイポグラフィーを教えているのだそうです。

時間をうまくやりくりする際、なにからなにまで詳細に計画を立てる必要はないとも著者は主張しています。より大きな目標を考え、その目標に基づいて、「なにをすべきであり、なにをせざるべきか」という選択をすることが大切だというのです。

そこで本書においては、そうした観点に基づいて効率的な時間管理術を提案しているわけです。きょうは第4章「仕事――ルーティンを作る」内の「オフィス効率化」から、仕事を効率化するための3つのポイントを抜き出してみたいと思います。

ついつい時間を無駄にしてしまう場所があるとしたら、それは間違いなくオフィスだ。クリエイティブな人間として、オフィス関連の業務は避けられない。

管理業務に、プレゼンテーションに、ミーティング、いずれも、かならずしも悪いものではない。同僚が刺激をくれることもあるし、プレゼンテーション資料は作っていて楽しいかもしれない。

それに請求書を定期的に発送するのはいいものだ。 とはいえ、オフィス業務にかかる時間を節約することはかならずプラスになる。(89ページより)

メール

著者は、メールこそ時間をいちばん浪費するものだとしています。人が忙殺されるものがひとつあるとするなら、それはメールにほかならないのだとも。

毎日送られてくるおびたたしい数のメールに、思わずうんざりすることは現実的にあるわけです。

メールを減らす方法は単純で、「アクションはすなわちリアクション」。メールをたくさん送れば、受け取るメールも増えて当然です。

つまり、こちらがなにも送らなければ、相手もなにも返信する必要はないということ。しかも、迅速な返信が必ずしも受信者のためになるとも限りません。

いずれにしても、「メールを打つより電話をしたほうが早いのではないだろうか」と著者。

そして、平均的な長さのメールを打つのにどのくらい時間がかかるのか、そのことをチェックするべきだともいいます。そうすれば、どれだけの手間がかかっているのかがわかるはずだから。

ところで、ときどきなんの脈絡もなく、説明も依頼もなにもなしにメールを転送してくる人がいます。著者は、その手のメールを受け取っても絶対になにもしないのだとか。

理由は、相手がメールを送るのに状況を説明する時間を割かないのなら、それほど重要なはずはないと考えて差し支えないから。それは、留守番電話にメッセージを残さない人も同じだといいます。

「もっと時間があったら、もっと短い手紙を書いたのだが」という有名な文言がある(これはチャーチルだけの言葉ではない)。

メールは十分な時間をかけずに書かれることが多く、たいてい何を言っているのかわからない長ったらしいものになっている。だが作成にあたって注意を払えば、結果的には時間を大幅に節約することができる。(91ページより)

メールを書くなら、自分がなにを望んでいるのかを明確に伝えるメッセージを送るようにすべき。そして簡潔にすること。文章を次の5つまでと縛りを設けると、かなり簡単になるそうです。

1. こんにちは

2. 今から送信するもの

3. 詳しく知る必要があること

4. アクションを起こしてほしいこと

5. それでは

(92ページより)

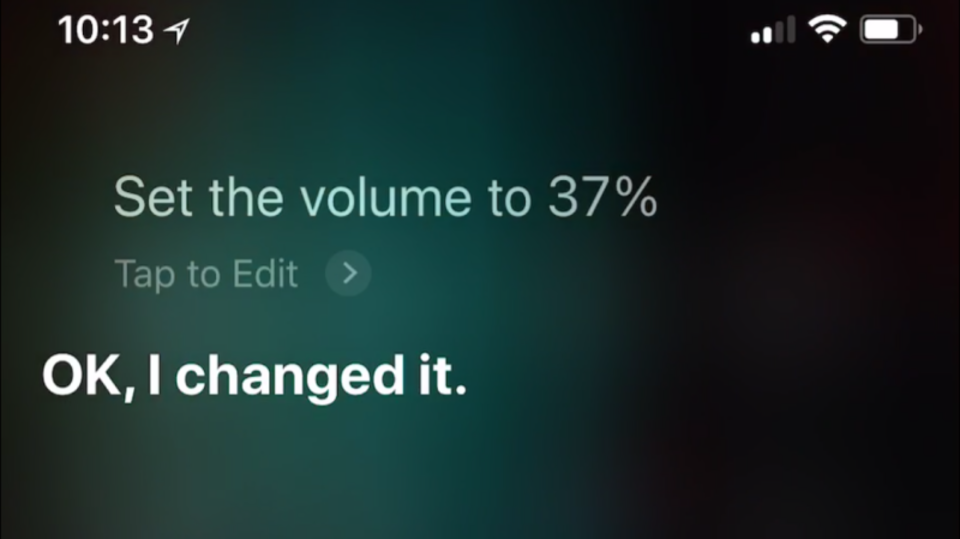

すると、次のようなメールに仕上がります。

こんにちは、ジェイン

先日、湖で話し合った新しいデザインを送ります

より自然に見えるように配色を変更しました

こちらがお好みかどうかお知らせください

それでは。

(92ページより)

こうすれば、相手がイエスかノーだけで答えられる明確な疑問を投げかけることになるわけです。(89ページより)

シングルタスキング

インターネットと携帯電話の普及によって、同時にさまざまな行動をとることが可能になりました。ただし、問題がひとつあると言います。それは、「どれだけうまくできるのか」ということ。

同時にふたつ以上のことをする人は、注意力を分散することが必要。歩きながらガムを噛むのはそう複雑なことではありませんが、歩きながら電話で話すには集中力が必要で、どこを歩いているのか気づきにくくもなります。

しかし、それでもまだ、同時に両方をこなすことは可能。ところが、意識的な思考が求められる活動を同時にふたつ以上行うと、とたんにまずいことになりはじめるといいます。

ためしに電話をしながらメールを書いてみれば、その難しさがわかるはず。

人の脳は、同時に複数のことを処理するマルチタスク用にはできていないのだそうです。したがって、一度にふたつのことを、同じ強さの集中力ではこなせないということ。

本当の意味で、同時に複数のことをするのは不可能なのです。

マルチタスキング状態のとき、脳は常にさまざまなタスクのあいだで切り替わるもの。そして切り替えのたびに、ゼロからスタートするわけです。

頭に入ってくる情報は非常に断片的になるため、脳内では情報の結合が不完全になり、その情報が長期記憶になる可能性は極限までさがってしまうというのです。

街を歩きながらいつも電話をしていたら、まわりの世界からのさまざまな情報を逃すことになる。音楽制作をしている私の友人が以前、こんな話をしていた。

「旅行中はまわりの音を聴くようにしている。家ではああいう“音楽”はかけられないからね」(102ページより)

同時に複数のことをしなければ、頭のなかにスペースをつくれるだけでなく、そのスペースを新しい考えや独創的なアイデアで満たすきっかけになるかもしれないということ。

しかも、決して無視するわけにはいかない問題もあるようです。一度に複数のことをするマルチタスカーのほうがストレスを感じやすく、ミスを犯しやすいというのです。

自分ではかなり生産的にやっているような気がしていても、実際にはそうではないのです。

つまり結果的には、一度にひとつのことをする人のほうがずっと生産性は高いということ。なぜなら断片化した思考を処理することなく、自分の仕事にきちんと集中できるから。

そのため、最終的にはプロジェクトを早く完了することも可能に。そして、まる1日ひとつのプロジェクトに集中して取り組めば、満ち足りた気分で眠りにつけることにもなります。

デジタルツール

仕事をどう進めるにしても、大切なのはきちんと系統立てること。考える必要のない(あるいは時間をかける必要のない)ことはたくさんあるということです。

そして仕事の進め方を体系化したり自動化すれば、無駄を省けることになります。

ところで私たちは、創作過程のかなりの部分でコンピュータを利用しています。コンピュータの利点は、自分の仕事や考えを整理できるところ。

そして仕事は、コンピュータの固定化したディレクトリ構造を使って始めると、かなりゆとりを持つことができるといいます。

ディレクトリ構造とは、ワークフローをデジタルで表すもの。つまりディレクトリ構造を構築すれば、自分のワークフローを可視化できるわけです。

しかもその構造が自分以外の人にも理解できるものであれば、メリットはさらに大きくなります。フリーランスの人やチームのメンバー、インターンなどもその構造を使う必要があるならなおさら。

プロジェクトごとにコピーと貼りつけができる空のディレクトリ構造を作成しておけば、各プロジェクトはファイル構造として同じになります。

さらに新規のプロジェクトを始めるときには、時間の節約にもなります。しかも数カ月後にプロジェクトのなにかが必要になった場合にも、どこを探せばいいかがわかるわけです。

まずは基本構造を作る。たとえば「現在」「旧」「パイプライン」という3つのフォルダなど。古くなったフォルダはすぐに「旧」フォルダの下に置く。

また、基本構造を年や月ベースにしてもいい。 書類がどこに入っているかを素早く説明できるようにするなら、番号をふるのもかなり時間の節約になる。例えば「そのフォルダ2.2.1に保存されている」といった具合だ。

「2」でデザイン、「2.2」でスケッチ、「2.2.1」でイラストを表すことにしてもいい。 ひとつの書類にも複数のバージョンを作成することが多いなら「card_vs1_commentsAB」など、書類に一定の名前もつけること。そうすればかならず目当てのバージョンを見つけることができる。(108ページより)

コンピュータを使えばすべてが解決するわけではありませんが、それでも自分の求めているものがわかれば、完成に役立つすばらしいツールになるということです。(105ページより)

過密なスケジュールのなかで仕事に追われていると、だんだん効率が落ちていくことに気づくはず。しかし、それでは本末転倒というものです。でも、著者が提案するように「やらないこと」を決めて「すぐやること」に集中すれば、悪循環を解消できるかもしれません。

Photo: 印南敦史

印南敦史

ランキング

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5