この記事は、 iOSDC Japan 2018 で圏論について話しました + Storyboard/AutoLayout相談会しました - Qiita の続編です。

先週、8月30日〜9月2日にかけて開催された iOSDC Japan 2018 で登壇発表した 「圏論とSwiftへの応用」 の補足になります。

CfP / スライド

- CfP: 圏論とSwiftへの応用 by 稲見 泰宏 | プロポーザル | iOSDC Japan 2018 - fortee.jp

- Slide: 圏論とSwiftへの応用 / iOSDC Japan 2018 - Speaker Deck

- まとめ: 圏論とSwiftへの応用 @inamiy #iosdc #c - Togetter

- 動画: TBD

発表の中では、 圏の定義 から始まり、 関手 、自然変換 の基本を押さえた後に、 米田の補題 、 随伴 、 モナド・コモナド について、疑似Swiftによる例を上げながら、一気に解説しました。

特に、関数型プログラミングを知っている人であれば、 継続 や カリー化 、 状態モナド 、 レンズ といった重要な単語が、いかに圏論と深く結びついているかが伺えると思います。

図式、コード例、バズワードの全マシマシな資料は、他にあまり見ないと思いますので、ぜひ圏論を一から勉強する際にお役立ていただければ幸いです。

疑似Swiftについて

スライドの中で使った疑似Swiftの記法ですが、例えば 「関手」 を次のように書きました:

// 疑似Swift

protocol Functor[F] {

static func map<B>(_ f: A -> B) -> F<A> -> F<B>

}

extension Functor[Array] { // NOTE: `extension Array: Functor` ではない!

static func map<B>(_ f: A -> B) -> Array<A> -> Array<B> { ... }

}

ちなみに、関手を実現するには、いわゆる 高カインド多相 と呼ばれる言語機能が必要です。

が、残念ながら、Swift 4.2現在、まだ実装はされていません。

以前から、導入について沢山の意見・議論が交わされており、様々なシンタックスが提案されていますが、実装の見込みが薄いのが現状です。

- Higher Kinded Types (Monads, Functors, etc.) - Evolution / Discussion - Swift Forums

- GenericsManifesto.md

- Higher Kinded Types Proposal · Issue #1 · typelift/swift

今回、筆者が使った独自記法は、Haskellのtypeclassの形を参考にしています。

-- Haskell

class Functor f where

fmap :: (a -> b) -> f a -> f b

また、それとなくScalaの記法にも似ていると思います。

// Scalaz

trait Functor[F[_]] extends InvariantFunctor[F] {

def fmap[A, B](r: F[A], f: A => B): F[B]

}

typeclass の利点

Haskell風の typeclass の書き方を採用した背景として、 「複数」の型(コンストラクタ)の関係性を、インターフェースの定義の中に組み込める という利点があります。

例えば、スライドの中で 「随伴」 を以下のように定義しました:

protocol Adjunction[F, U] where Functor[F], Functor[U] {

static func leftAdjunct<C, D>(_ f: F<C> -> D) -> C -> U<D>

static func rightAdjunct<C, D>(_ f: C -> U<D>) -> F<C> -> D

}

extension Adjunction[Tuple<A>, Func<A>] { ... }

// NOTE: `Tuple<A>` は `Tuple<A, B> = Tuple<A><B>` とカリー化して、`A`だけ部分適用したもの

もし、これを通常のSwiftプロトコルを使って書こうとすると、少し厄介です:

protocol Adjunction: Functor {

associatedtype U: Functor

static func leftAdjunct<C, D>(_ f: Self<C> -> D) -> C -> U<D>

static func rightAdjunct<C, D>(_ f: C -> U<D>) -> Self<C> -> D

}

extension Tuple<A>: Adjunction where Self.U == Func<A> { ... }

これは、 左随伴 F を起点 (Self) として、右随伴 U を assocatedtype に乗せて関係性を定義しています。

一方で、逆に考えると、このようにも書けます:

protocol Adjunction: Functor {

associatedtype F: Functor

static func leftAdjunct<C, D>(_ f: F<C> -> D) -> C -> Self<D>

static func rightAdjunct<C, D>(_ f: C -> Self<D>) -> F<C> -> D

}

extension Func<A>: Adjunction where Self.F == Tuple<A> { ... }

今度は、 右随伴 U が起点 となっています。

つまり、 「単体」の型(コンストラクタ)を起点に、関係性を extension + where句で設定すると、インターフェースの定義方法が「複数可能」で、一意的な書き方ができない問題がある と言えます。

言い換えれば、 protocol + where によって、起点(Self)に依存しない関係性を、インターフェース定義段階で確定する ことができます。

ちなみに、Haskellにおける随伴の定義は、以下の通りです: Data.Functor.Adjunction

-- NOTE:

-- `Representable` は `Functor` 型クラスの継承

-- `| f -> u, u -> f` の意味は、 `f` or `u` が決まると、逆も自動的に決まる関係性 (functional dependency)

class (Functor f, Representable u) =>

Adjunction f u | f -> u, u -> f where

unit :: a -> u (f a)

counit :: f (u a) -> a

leftAdjunct :: (f a -> b) -> a -> u b

rightAdjunct :: (a -> u b) -> f a -> b

unit = leftAdjunct id

counit = rightAdjunct id

leftAdjunct f = fmap f . unit

rightAdjunct f = counit . fmap f

ほぼ丸パクリ 疑似Swiftに比べて、よりシンプルな記法で書けることが分かります。

また、スライド中にあった、 「unit と counit」が、「leftAdjunct と rightAdjunct」から導ける ことが等式から分かりますし、逆もまた可能です。

ここで、等式中の . と id は、スライドの「圏の定義」で紹介した 「合成」と「恒等射」 です。

この2つの関数があることで、 unit/counit ↔ leftAdjunt/rightAdjunct が互いに変換可能です。

つまり、巡り巡って 「合成」と「恒等射」は圏における重要な構成要素 であると言えます。

米田の補題について

(https://speakerdeck.com/inamiy/iosdc-japan-1?slide=52 より)

当日の発表では、「米田の補題から先の話が分からなかった」という感想が多かったので、補足します。

圏論を学ぶ上で、最初の難関になるのが 「米田の補題」 です。

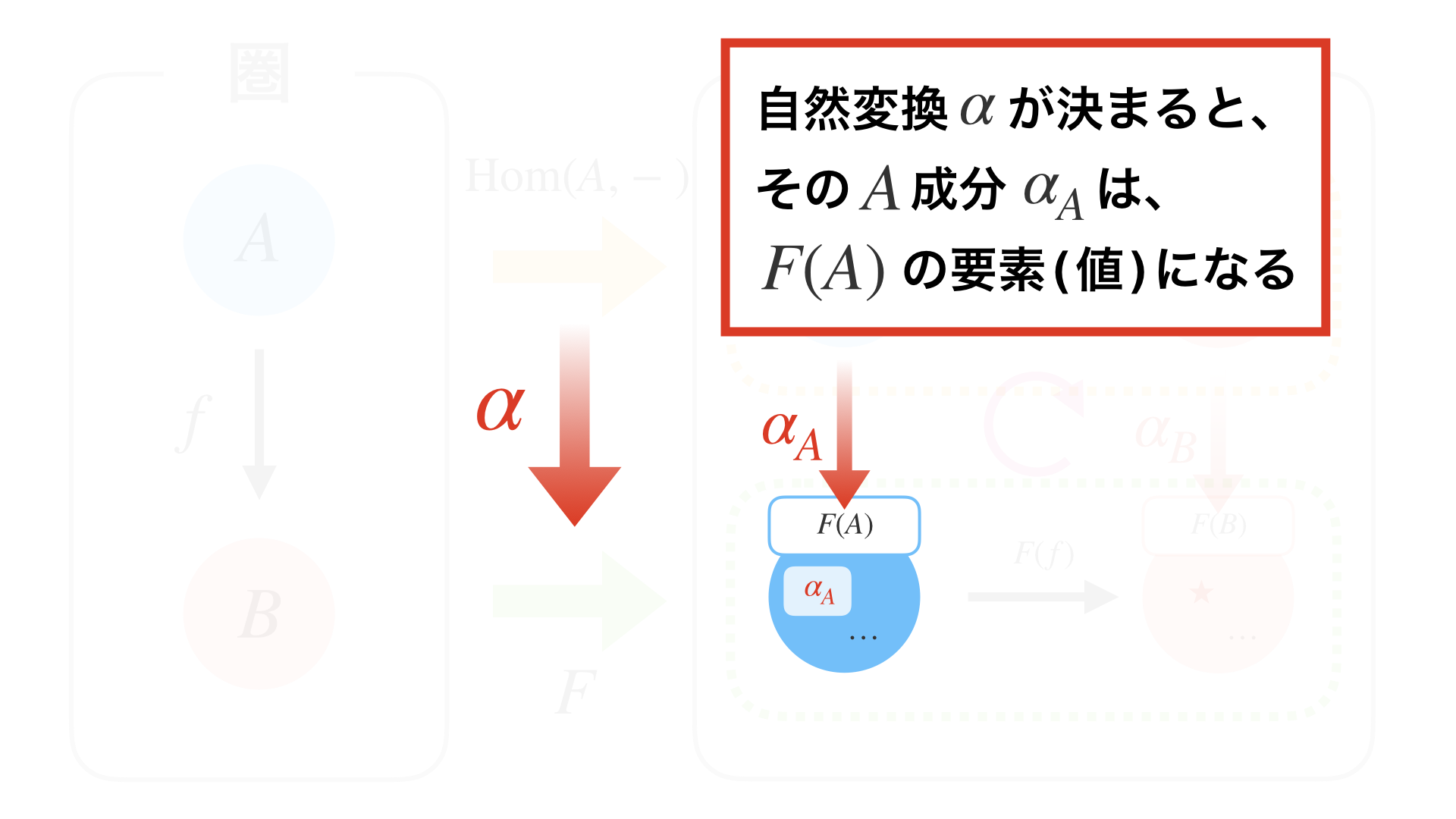

自然変換の始域(ドメイン)に Hom関手 (Hom-functor) と呼ばれる特殊な関手をおくことで導き出される補助定理です。

ここで、Hom関手の前にまず、 Hom集合 (Hom-set) について知っておく必要があります。

端的に言うと、Hom集合は、圏の対象 から に向かう 射の集合 のことで、と書きます。

これは、型の圏で言うところの 「関数の型」 に相当します。要するに、 A -> B のことです。

Note:

A -> Bと書くと、あたかも1本の射しか伸びていないように見えますが、この書き方は 図式とは異なる ので注意して下さい。

f: A -> Bだったりg: A -> Bだったり、「関数の 型の値 」は、通常、複数個が取り得ます。

「型」そのものが「集合」 だと思えば、A -> Bもまた 「関数の型」なので「射の集合」 になり、fやgは個々の射(射の集合の要素)になります。

この A -> B について、 ジェネリックな B (自然性) を考えたものを (共変)Hom関手 といいます。

一般に、 と書きますが、Swiftの型で例えるなら <B> A -> B や ∀B. A -> B 等と書けます。

これにより、先ほどの上の図式の右側にあった、「集合の圏」の対象 が、 に を適用 した結果であることが分かります。

型で書くと、 A -> A になります。

そして、ここが最も重要な点ですが、 A -> A の射の集合には必ず が存在します。

これに、自然変換(ジェネリック関数)

を適用すると、 の値(要素) として が得られ:

逆に、 が定まっている場合は、 可換図式 から、任意の について が求まり、結果的に そのものを導くことができます:

つまり、

左辺の「ジェネリック関数の型」と、右辺の「値の型 」が 1:1 に対応します 。

おまけ: 米田の原理

米田の補題には双対バージョンがあり、 を 反変関手 とすれば、

もまた成り立ちます。

ここで、 ないし という反変関手を用いると、

が得られますが、もし の逆変換もあるとすれば、 になり、 を得ます。

これを 米田の原理 といいます。

つまり、 2つの 「値の型」 A と A' が同型かどうか を確認する際には、代わりに 2つの「ジェネリック関数の型」 B -> A と B -> A' が同型かどうか を確認すれば良い(実は計算が簡単)ということになります。

言い換えると、 値よりも(ジェネリック)関数で考える ことが圏論への第一歩であり、関数型プログラミングの醍醐味であるといえます。

・・・ということで、文章がだいぶ長くなってしまいました。

「圏論のオススメ勉強法」 については、また次回書こうと思います。