安倍晋三首相が、東京五輪に向けたサマータイムの導入を検討するよう、自民党の部会に指示した。

そもそもサマータイムは、8月開催となる東京五輪の酷暑対策の一環として、森喜朗・東京五輪組織委員会会長が導入を要望していた。

NHKによると、8月7日に森会長と会談した安倍首相は「内閣としても考えるが、まずは党の方で先行して議論してもらいたい」と話したという。

あまり知られていないが、日本では過去、サマータイムが実施されていた。戦後すぐのことだ。

GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)による指示のもと、アメリカ文化にならう形で、「夏時刻法」により1948年から51年まで3年間導入されていた。

初年度は法律が制定した4月28日の3日後から実施したため、「多くの国民に戸惑いを与えること」(環境省)になったという。

当時の朝日新聞(写真、1950年5月6日)には、サマータイムにあわせ時計を進めるよう呼びかける告知が掲載されている。

「サンマータイム」と呼ばれた制度は、3年で幕を閉じることになった。その理由のひとつは、世論の反発だ。

環境省の資料によると、サンフランシスコ講和条約に調印し主権を回復した1952年9月から10月にかけて、総理府国立世論調査所が世論調査を実施。

「やめたほうがよい」が53%、「続けたほうがよい」が30%という結果になったという。

廃止を希望する理由は以下の通りだったそうだ。

・「農(漁)村生活にぴったりしないし、つい労働過剰になる」(26%)

・「慣習を変更されることを好まない」(22%)

・「保健上よくない(疲れてだるい)」(16%)

一方、続行を希望する意見はこのような形だった。

・「労働条件や民間企業に好影響(能率があがる)」(25%)

・「余暇を利用できる」(21%)

・「保健上よい」(16%)

こうした世論や電力受給の改善を受け、結果として、翌年度にサマータイムは廃止されることになった。

これだけではない。実は「サンマータイム」の導入は、戦前にも検討されていた。

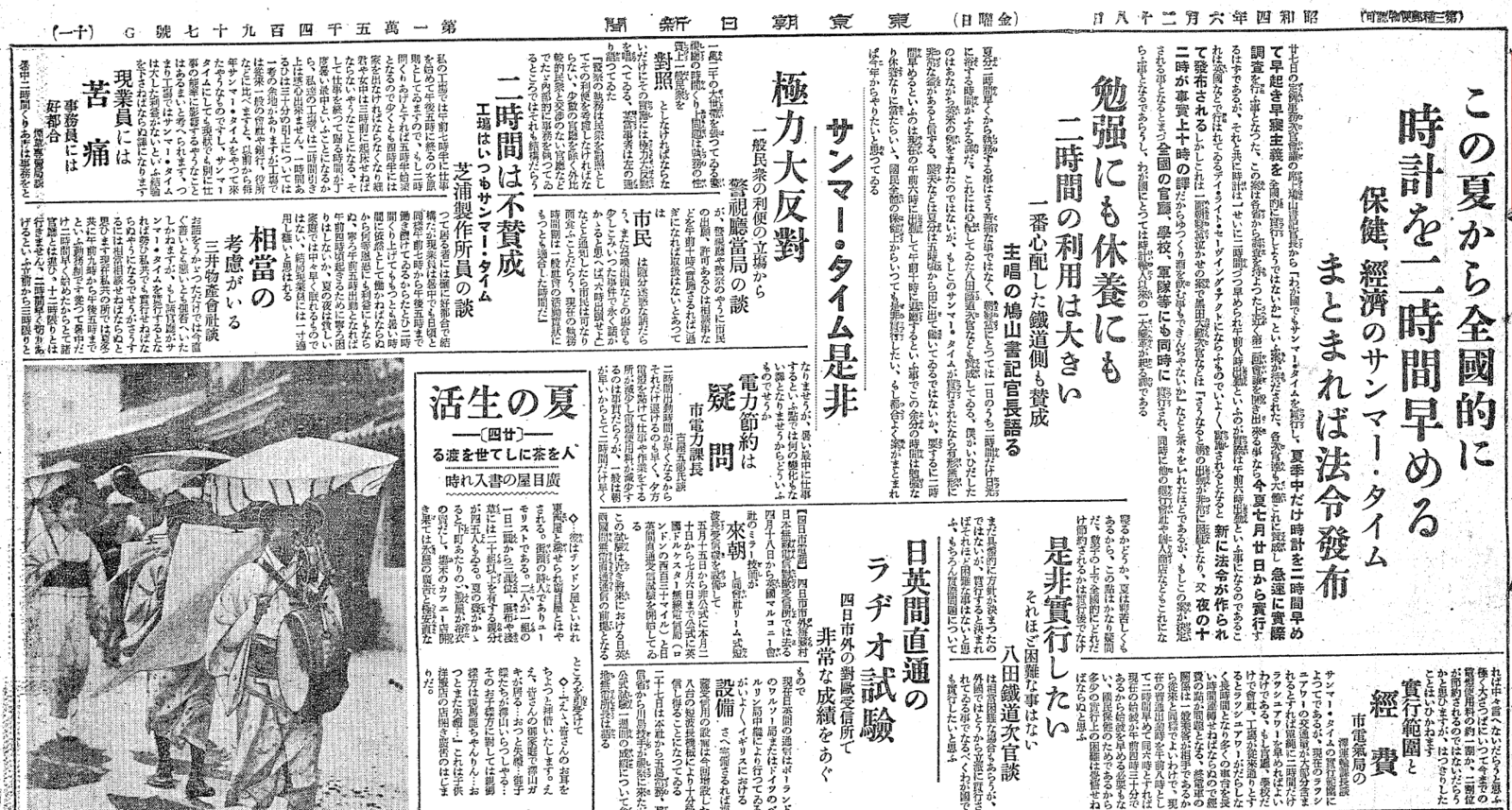

たとえば、1929年6月28日の朝日新聞にも「時計を二時間早める サンマー・タイム / まとまれば法令発布」という記事が掲載されている。

「全国の官庁、学校、軍隊等にも同時に実行」すると政府側が意気込んでいる様子が伝わる。

「朝寝坊にとっては1日のうち2時間だけ日光に浴する時間が増える」「余分の時間は勉強なり休養なりに当てたらよい」などと、ごり押しである。

しかし、労働者側からは反対が相次いだようだ。

「住宅はとても暑くて冬よりも寝る時間が遅くなる、だから不可能だ」「結局労働時間の延長となる」「資本家のために我々が働きしぼられるだけだ」などといった声が伝えられている。その後の議論の痕跡は、紙面上にみられていない。

戦時中にも、同様の議論は繰り広げられていた。これは1940年2月2日の読売新聞だ。

欧州諸国にならうべき、との論調で、「聖戦第四年のわが国でも戦時能力の増進を目指しての時間節約が最近の電力不足に拍車をかけられいよいよ本格的に取り上げられた」と解説している。

「一昨年五月にも論議されたが各方面からの反対でお流れとなった」という。

この後、3月に議案が提出されたところまで報じられているが、その後はぱったりだ。

一方、戦時体制がさらに強化された1943年7月には、批判的な論調も展開されていた。

読売新聞の「波長」というコラム欄にはこのようなことが書かれている。

「夏になるときまったようにサンマー・タイム案が持ち出されたが、さすがに今年は誰もこの米英流を持ち出さない」

「時計の針を一時間進めることにより自分にウソをついてみせる必要はない、決戦国民の指針は二時間、三時間、二十四時間進んでいる」

「米英流の夏期時間など、時候おくれの大根のように、中が空である」

サマータイムは、果たして導入されるのか。「五輪に向け、2年限定」という報道もある。

菅義偉官房長官は7月30日の会見でこう答え、慎重な姿勢を見せている。

「サマータイムは一つの提案として受け止めるが、国民の日常生活にも大きな影響を生じるものだ」

NHKの世論調査(8月3〜5日)では、「東京オリンピック・パラリンピックの暑さ対策としてのサマータイム」の導入に賛成が51%、「反対」が12%、「どちらともいえない」が29%だった。

-

あなたはサマータイム導入に賛成ですか?

賛成どちらでもない反対

-

投票結果 投票結果賛成

-

投票結果 投票結果どちらでもない

-

投票結果 投票結果反対

Kota Hatachiに連絡する メールアドレス:Kota.Hatachi@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.