孫には、5種類のランドセルを買ってあげよう。月曜日は赤、火曜日は黒、水曜日は......。

もうすぐ長女が出産する。河村都さん(70)は、待望の初孫との対面が楽しみでたまらなかった。ところが、出産予定日が近づくにつれ、湧いてきた感情は「不安」と「憂鬱」だった。

私、「おばあちゃん」と呼ばれるの? 孫に人生を捧げることになるのーー?

河村さんはこの感情を「マタニティブルー」ならぬ「孫ブルー」と名付けた。

リビングにおもちゃを置かないで

河村都さん

幼稚園教諭として勤め、NHK「おかあさんといっしょ」の出演経験がある河村さん。いまも幼児教育の現場で活動する、自他ともに認める子ども好きだ。周りも自分自身も「孫が生まれたら、いいおばあちゃんになる」と信じていた。二世帯同居を始め、共働きの娘夫婦の子育てを手伝う準備も整っていた。

しかし、病院で初孫となった双子と対面したとき、感動の涙は出なかった。

看護師に「おばあちゃん、どうぞこちらへ」と呼ばれたときには、思わずこう返していた。

「私は、都という名前です」

長女の退院が近づくと、不安と憂鬱は現実になっていく。孫のために人生を捧げたくない。自分の生きる道を変えたくない。そんな決意をした河村さんは、長女が自宅に戻った日に「孫が1歳になったらイタリアに一人旅をする」と宣言。その場で旅行代理店に電話をし、孫たちが1歳の誕生日を迎える翌日のチケットをおさえた。

そして二世帯同居のルールもつくった。主なものがこれだ。

- 祖母のリビングに孫のおもちゃを置かない

- 夜20時以降は手伝わない

- 訪問は事前にメールで都合を聞いたうえでノックをする

河村さんは、なぜこうしたルールをもうけたのか、著書『子や孫にしばられない生き方』で詳しく書いている。

仕事なら当たり前のルール

祖母のリビングに孫のおもちゃを置かない

「今日くらい、いいわよ」と一度でも気を許せば、なし崩し的に私の大事なオアシスは侵食されてしまいます。

夜20時以降は手伝わない

際限なく孫育てにつきあっていると、こちらが倒れてしまいます。

部屋を訪問するときは、事前にメールで都合を聞いたうえでノックする

(メールに気づかなくても)”頼りにならない母”くらいが、ちょうどいい距離感を保てるはず。娘のメールが来てないかと5分おきに気にするほど、私は親切じゃありませんよ。

「適度な距離感を保つ」「自分の生活を大事にする」という点で、明確な線引きをしている。他にも、家計やスケジュールを曖昧にせず、シビアに管理する。

月に一度、長女の夫に予定を聞き、手帳に書きとる。彼が不在の日に自分が在宅できるように、仕事や遊びのスケジュールを調整するためだ。スケジュールは聞くが、理由にまでは踏み込まないようにしている。そうやって効率的にサポートしつつ、自分の時間も確保する。

「ルールをつくったり、相手の都合を確認したりするのは、仕事ならば当たり前のことですよね」と河村さんは笑う。

ところが、こと孫育てとなると、いつSOSがきても動けるように、四六時中スタンバイしている祖母が少なくない。最初は「孫かわいさ」でがんばっていても、次第に「いつまで続くのだろう」「そろそろやめたい」と負担に感じるようになる。それでも、やめたいと言い出せない。

「不満をため込んで鬱々とするなんて、時間の無駄。相手がどう思うかと気にしているほど、人生は長くありませんよ」

「孫ブルー」から脱するためには「遠慮は無用」。そう明快にアドバイスする河村さんだが、一人でモヤモヤを抱えていた時期もある。

孫はかわいい。でも......

双子の孫たちは1歳になり、河村さんはイタリアに旅立った。

孫が生まれてすぐのころ、朝日新聞の投書欄で、高齢女性が孫の世話をして調子を崩すことを「孫源病」だという精神科医の指摘を見つけた。「私だけではないのかも」と心が軽くなった。そこで60〜70代の同世代の女性10数人を集めて「孫育て」について話し合ってみると、全員が不満をぶちまけた。

「孫の弁当づくりをやめたい」「保育園から自宅のタクシー代を請求したいのだけど」「孫のために留守番するのはうんざり」ーー。体力・お金・時間という、孫育てで搾取される3つの要素も明らかになった。

ただ、「断ったら嫌味にならないかしら」「娘を応援できないとかわいそう」といった罪悪感が、祖母たちの不満を覆い隠していた。

「言っていいのよ!言わないとわかってもらえない。もっとワガママになりましょう!」

河村さんは同世代の女性たちに、そうハッパをかけた。

なぜ、はっきり断れないのか

祖父母による孫育て支援の実態と意識(2015年7月)より抜粋

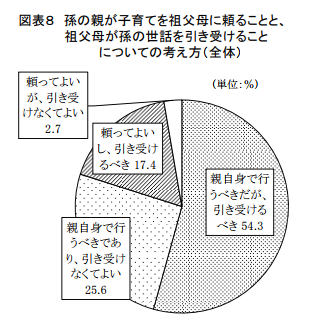

第一生命経済研究所主任研究員の北村安樹子さんが2014年、全国の55〜74歳の孫がいる男女に実施した調査によると、「子育ては、祖父母を頼らず、親自身で行うべきだ」と考えている祖父母が約8割。また「孫の世話は大変だが、娘や息子のためには引き受けるべきだ」と考えている祖父母は約7割いた。

この2つの質問を合わせ、「本来は親自身で行うべきだが、祖父母は引き受けるべきだ」と考える祖父母は、過半数となった。笑顔で孫を預かってくれるとき、祖父母はこんな複雑な思いを抱えているかもしれないのだ。

共働きが増え、子育てのサポートを祖父母世代に頼るケースは少なくない。育児を手伝う祖父を「イクジイ」と呼ぶ新語も生まれた。政府は2016年度、三世代同居を支援するため、住宅リフォーム補助事業を予算計上した。

日本では、育児や介護について、家庭内労働力を最大限に活用することで、社会化をしてこなかった。最近になってようやく、介護のために現役世代が離職することが問題視されるようになったものの、孫育てのために仕事や趣味をあきらめる祖父母については「美談」として語られる風潮が強い。それどころか、自己犠牲を払っていることさえ認知されず、「孫育てこそ余生の幸せ」「高齢者の活用」と決めつけられることもある。

河村さんは、当事者がもっと自分の意思を大事にしていい、と訴える。

「娘の仕事と自分の趣味だったら、あなたが大切にすべきなのは当然、自分の趣味です。自分の人生で大切にしたいことくらい、自分自身で決めましょうよ」

祖父母にできることとは

孫育てが生きがいだという人を否定したいわけではないし、現役世代に負担を押しつければいい、と言っているわけでもない。要はコミュニケーションのやり方だ。河村さんは、長女の息抜きのために双子を預かることもあるが、こう言うようにしている。

「預かってあげるけど、私は3時間が限度だからね。3時間であなたが息抜きできるというのなら行ってらっしゃい」

3時間は「かわいい」と思いながら世話をすることができる限界だ。それを超えると、体力的にも精神的にもつらくなる。できる範囲で子育てを手伝いたいのだという気持ちを、率直に伝える。

「同じことは、祖父母世代に限らず、子育て世代にも言えます。誰もが急に年をとるわけではない。そして誰もが人生は一度きり。他人に遠慮したり、決められた”役割”に甘んじて我慢したりするのではなく、自由を手放さない人生を歩んでほしいのです」

年をとると思うように体が動かなくなったり、これまでできていたことが難しくなったりする。そんなリアルな面を「わかってもらえない」と嘆くのではなく、具体的に伝えることこそが祖父母の役目だ、と河村さん。

「老いとはどういうことか、を正しく伝えることは、祖父母世代にしかできない教育です」

著書の最後に、河村さんの長女が手記を寄せている。「『娘さんは本当に大丈夫なの?』という心配を拭うために」と綴られた文章は、あたたかく、母娘が互いの人生を尊重している様子が伝わってくる。まさに「孫ブルー」の処方箋であるように思えた。

Akiko Kobayashiに連絡する メールアドレス:akiko.kobayashi@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.