裁判員裁判制度が導入されて、5月21日で9年。実施状況について最高裁がまとめた結果が注目を浴びている。

制度開始時に比べ、無断欠席の割合や辞退率が大きく上昇しているからだ。いったい、何が起きているのか。

覚醒剤密輸事件の上告審判決で、「裁判員制度は合憲」とする初判断を示した最高裁大法廷(2011年)

「より国民の理解しやすい裁判を実現する」ことを目的にした裁判員制度は、2009年から始まった。

名簿から抽選で選ばれた候補者には通知が送られ、「選任手続期日」に裁判長と面談をして参加が決まる。原則として断ることはできない。

ただ、無断欠席者は増え続けている。

最高裁がまとめた資料によると、制度開始の2009年に83.9%だった選任期日日の「出席率」は、その後一貫して減少傾向にある。15年には7割を切り、18年(3月末)では63.6%にまで落ち込んだ。

これは、無断欠席が36.4%に増加していることを示す。09年は16.1%だったため、この9年で20.3ポイントも増加したことになる。

裁判員法では、正当な理由なく裁判所に出頭しない場合、10万円以下の過料を課す定めがあるが、読売新聞によると、これまで適用例はないという。

7割が辞退?

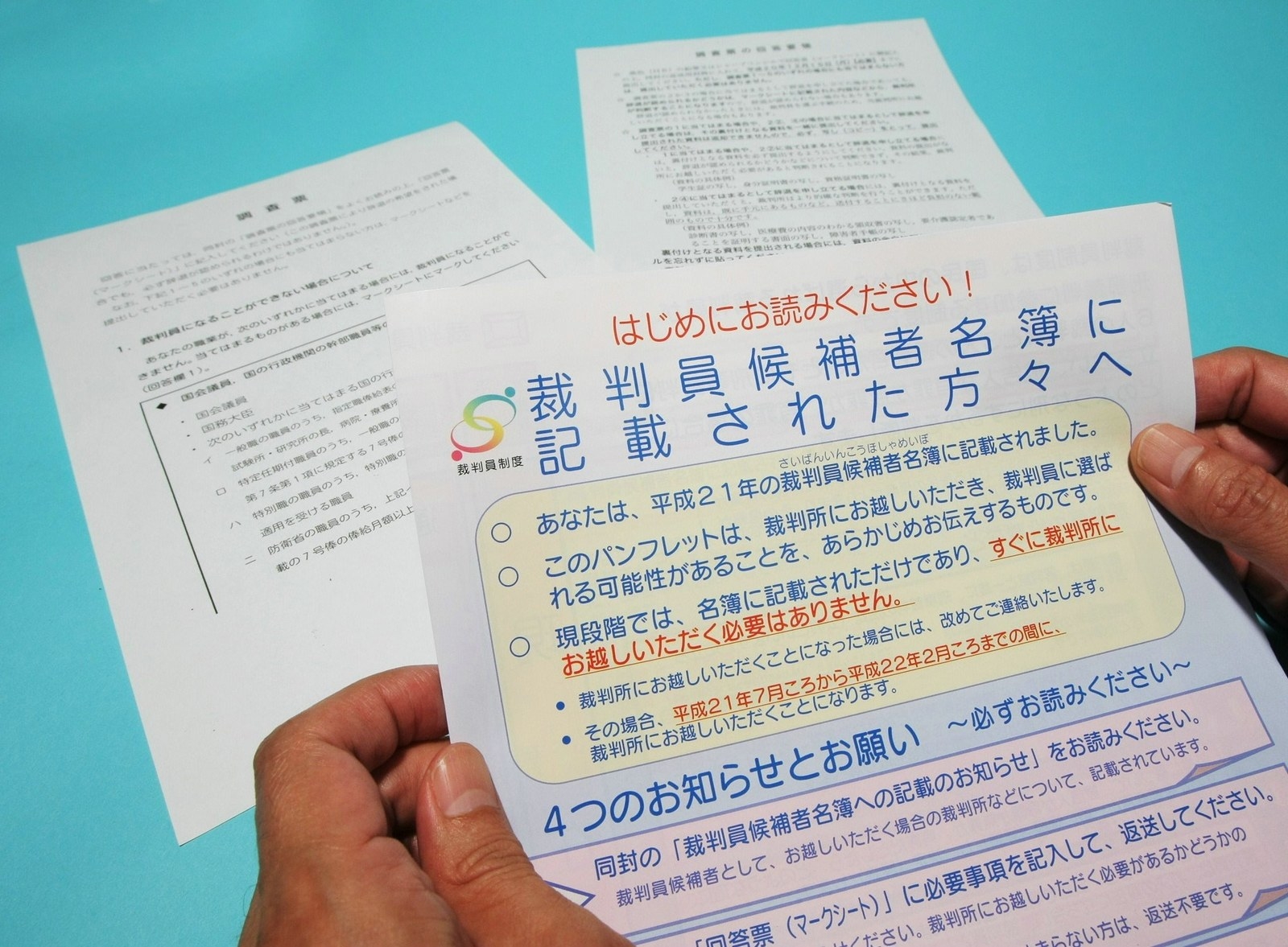

裁判員候補者に送られるパンフレット(手前)と調査票(奥)。

家庭や仕事が辞退事由に当たると認められた「辞退者」の割合も年々増えている。09年は53.1%だったが、18年では69.6%だ。

背景には、裁判の長期化があるという見方もある。

初公判から判決までの平均期間は、09年には3.7日だったが、17年には10日を超え、18年には11.6日まで増えている。

平均評議時間で見れば、09年は397分(6.6時間)だったものが、18年には794.5分(13.2時間)と、やはり大きく増加していることがわかる。

最高裁が18年1月に調査したアンケート結果からは、ネガティブな印象を持っている人が多い実情も明らかになっている。

裁判員制度に「義務であっても参加したくない」と答えた人は41.7%、「あまり参加したくないが義務であれば参加せざるを得ない」が41.3%で、「参加したくない」と感じている人は全体の8割を超えているのだ。

経験者の満足度は高いのに…

最高裁

ただ、暗い数字だけではない。裁判員経験者の満足度が高いというデータもある。

経験者の実に96.7%が「よい経験」「非常によい経験」(16年アンケート)と答えているという。

最高裁もこの乖離には頭を悩ませているようだ。アンケートでは例年、「参加意欲を高めるために必要な情報」も聞いている。

それをみると、回答者の多くが精神的負担への支援制度や勤務先における休暇制度、経済的保障などを求めていることもわかる。

今回のアンケート結果を受け、ネット上には、制度自体を「失敗」とする批判の声や、「制度の見直しを考えるべき」との声も上がっている。

来年で10年を迎えようとする制度に、果たして「国民の声」はどう反映されていくのだろうか。

Kota Hatachiに連絡する メールアドレス:Kota.Hatachi@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.