皇居の北側にあり、東京大学や東京ドームを擁する東京都文京区。人口19万人のこの街では、約1千世帯が貧困状態にあるという。

2017年から始まった、貧困世帯の子どもたちの家庭に食料を直接届ける「こども宅食」の取り組みでは、文京区内の150世帯を対象に10月から計3回にわたって、食料品を提供してきた。

このプロジェクトを通じ、そうした支援を受ける人たちの貧困の実態が明らかになった。

そもそも「こども宅食」とは…?

宅配される食料(一例)

「こども宅食」とはその名の通り、低所得世帯(児童扶養手当、就学援助受給世帯)にいる子どもたちの家に直接、無料で食料を届ける仕組みだ。

認定NPO法人フローレンスやNPO法人キッズドア、村上財団や文京区などの6団体が、コンソーシアム(共同事業体)としてプロジェクトを続けている。企業やフードバンクなどの協力団体も10あるという。

届ける食料はダンボール1箱分(約10キロ)。協力団体から提供された飲料や米、レトルト食品、お菓子などが詰められている。高齢者住宅に宅食をしている協力団体のネットワークを生かし、直接配送をする。

人が訪問をして食料を「手渡す」ことで、子どもたちや保護者と直接コミュニケーションが取れることが特色だ。それぞれの家庭が抱える課題を「見える化」することができるからだ。

運営資金は「ふるさと納税」で担っており、初年度は8225万円が集まった。

「貧困世帯」は一括りではない

ボランティアらによる配送作業

初年度は10月から、2ヶ月に1度の配送を実施した。

児童扶養手当と就学援助を受給している世帯に向け、文京区が手紙を配布。匿名性を担保できるようにLINEなどを通じて希望者を募り、450世帯中抽選で選ばれた150世帯が対象となったという。

プロジェクトでは、配送世帯と抽選に漏れた落選世帯の計231世帯に向けて、その家庭実態を聞くアンケートを実施した。

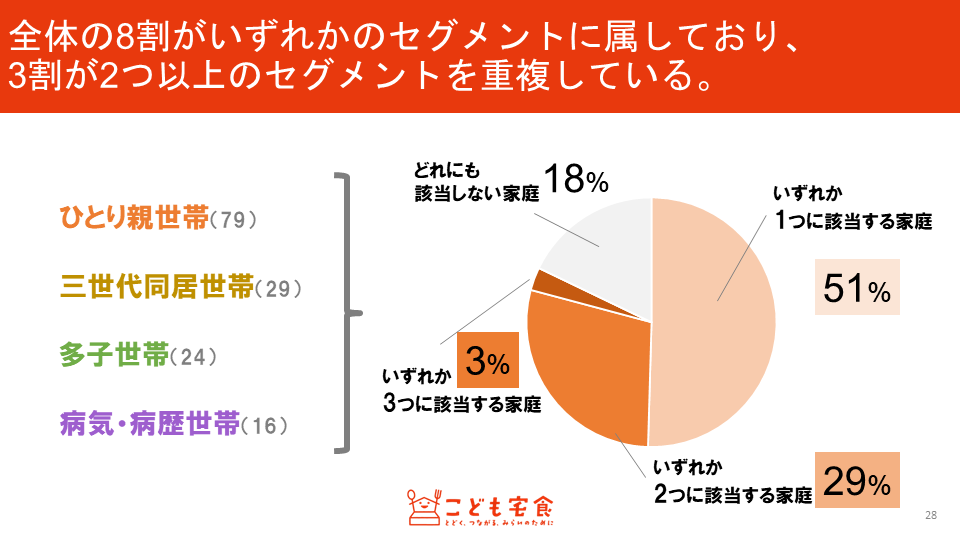

4月24日に記者会見で発表された調査結果によると、回答のあった世帯のうち、ひとり親家庭は79世帯と、全体の62%にのぼった。ただ、それぞれの家庭の状況は一括りにできない。

▽祖父母が同居している(29世帯)▽子どもが3人以上いる(24世帯)▽親子の一方、または両方に病気・病歴がある(16世帯)という状況の人も多く、それぞれの状況が入り混じっている世帯もあったという。

フローレンスの担当者は「貧困世帯と一括りにされてしまうが、それは結果にしかすぎず、色々な属性があることがはっきりした。それぞれ生活課題が異なることから、それぞれに応じた対応が必要だ」と強調する。

一般世帯に比べて抑うつ傾向に

アンケートでは保護者の心の状況についても調査をした。

抑うつ状況を調べる尺度「K6」を用いた結果、「心理的ストレス反応あり」は42%、「気分・不安障害相当」は16%、「重度精神障害相当」は9%にのぼった。

これはいずれも、東京都が2017年、4自治体で中学2年生の子どもを持つ保護者を対象に実施した調査結果の平均を、5〜10%上回っている。

貧困を抱える人たちが、一般世帯に比べ、普段から大きなストレスに晒されていることがわかる。

また、「経済的にできないこと」を選択した人の割合も、「毎月お小遣いを渡す」「毎年新しい洋服・靴を買う」「学習塾に通わせる」など、いずれの項目でも東京都の調査結果を大きく上回っていた。

宅食が配られている世帯でもグラデーションがある。

なかでも「病気・病歴世帯」に限ってみると、対象世帯の平均よりもいずれの数値が高くなっており、より厳しい状況に置かれている実態が明らかになったという。

3700円の節約が持つ意味

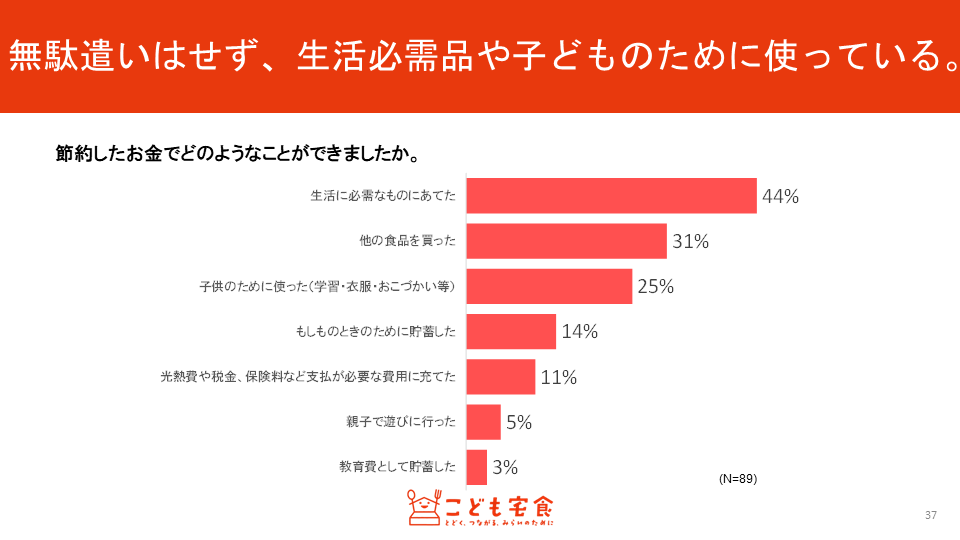

調査結果によると、こども宅食の配送は、平均して毎月3710円の節約につながったという。

このお金の使い道に関しては、44%の人が生活必需品の購入に、31%の他の食品の購入に、25%が子どものため(学習、衣服、おこづかい)に当てていると答えている。

フローレンス代表の駒崎弘樹さんは、こう言葉に力を込める。

「貧困世帯の支援をすると、『親がパチンコに使ってしまう』というような批判も上がります。しかし、調査結果からは決して無駄遣いをしているわけじゃないという現状が浮かんでいる」

その額は、決して大きくないように見える。それでも利用者からは、「おやつや夕食を我慢しなくてよくなった」「病院に定期的にいけるようになった」「かわいいノートを買えるようになった」などという声が上がっているという。

たった3700円であったとしも、その数値が困窮した人たちにもたらすインパクトは大きいのだ。

都会の真ん中でも…

文京区の空撮

利用者からは、こんな声が寄せられたという。

「不安が募る日々でしたが、都会の真ん中でも、こういった取り組みが行われているということに、心強さを感じることができました」

「特にお米がとても嬉しかったです。 毎日食べる物なので本当に助かります」

こどもたちは大喜びで興奮していました。色々なモノが入っていてビックリしました。意外にも子供達に人気だったのはふりかけでした。

文京区では、就学援助を受給している世帯が全体の10.9%(世帯数は非公開)、児童数で言えば1066人。児童扶養手当を受給している世帯は681世帯、児童数は906人になる。

子どもの分だけしか夕食を作っていなかった人、ひとり親なのに入院してしまった人……。多くの人たちが、宅食によって「救われた」と感じているのだ。

氷山の一角、ではなく

文京区役所で開かれた会見。成沢廣修区長らが参加した

東京都とともに子どもの貧困実態調査をしてきた首都大学東京の阿部彩教授は、会見で調査結果をこう評価した。

「文京区という、通常でいえば経済的困窮と縁がないであろうと思われる地域でも、本当に困っている人がいる、厳しい層がいるということがわかったことは、ひとつの成果です」

「ただ、まだ対象は氷山の中のひとかけらの人たちにすぎません。このプロジェクトがきっかけとなり、すべての困っている人たちに支援が届くようになれば」

2017年6月に厚生労働省が発表した日本の子どもの貧困率は13.9%。実に7人に1人と、状況は深刻だ。

こども宅食では、2018年度に配送対象世帯を600世帯に増やすことができるよう、運営体制を整備する。また、同様の仕組みを普及させたいという自治体や団体には、ノウハウを積極的に共有していく考えだ。

BuzzFeed Newsでは【給食に救われる子どもたち たった15分の昼食時間が格差社会を表している】という記事も配信しています。

(サムネイル:フローレンス提供)

Kota Hatachiに連絡する メールアドレス:Kota.Hatachi@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.