「僕は、コンペに出たら永久に一番にはなれないかもしれない。常にギリギリ選ばれない音楽をやってるので」

中田ヤスタカは実に楽しそうに話す。こういう言葉は普通、負け惜しみで使うものだろう。

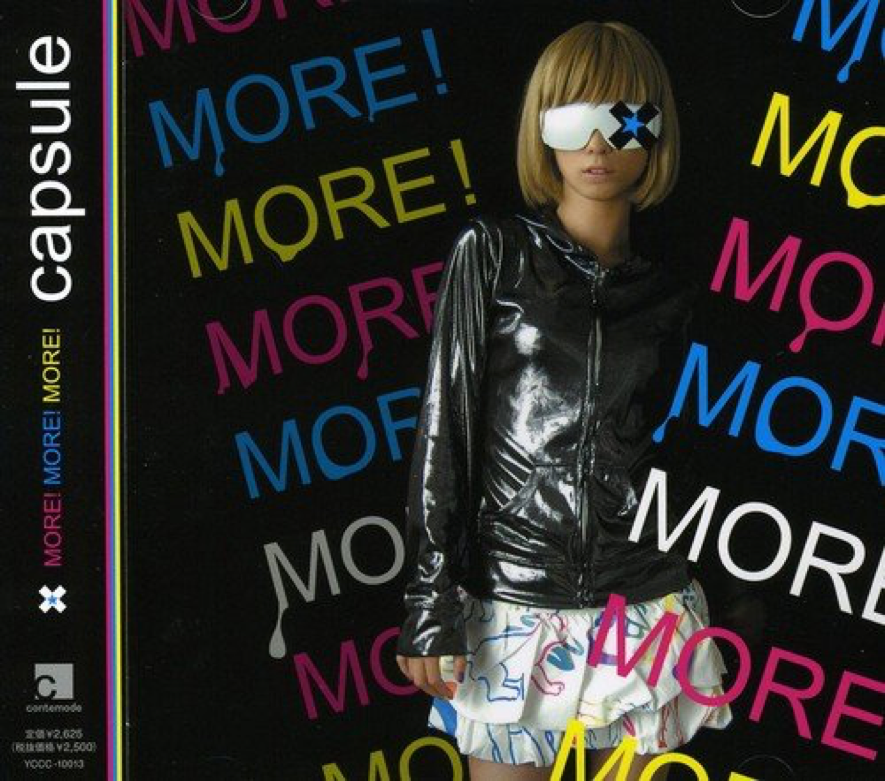

Perfumeやきゃりーぱみゅぱみゅをプロデュースし、自身のユニットCapsuleとしても活躍。最近では、映画『何者』の音楽も担当し、話題になった。一方で、日本を代表するDJとしても活躍する。

それなのに「選ばれない」だなんて、どういうことなのだろう?

自身初のオリジナルアルバム『Digital Native』をリリースしたばかりの中田ヤスタカに話を聞いた。そもそも、長いキャリアの中で、これが初めてのアルバムだということに驚いてしまったのだけれども。

「僕の音楽は万人受けしないという前提で、曲を作ってます」

――中田さんはトップランナーとして走り続けているイメージが強いのですが、シンプルに聞きます。制作の時は、自分のやりたいものより「みんなこれが好きだろうな」って計算しながら曲を作っているんですか?

そういう風には作れないですね。

多くの人にとっての音楽ってあるじゃないですか。無意識に耳に入ってくる音楽。テレビつけた時、今はCMでこういう曲がいっぱい使われているとわかる。そういうのを聴くと、僕自身はそこを目指して作るべきじゃないというか違う世界だなって思いますね。

自分の音楽は、万人受けしないだろうという前提があって。誰が聴いても嫌な気持ちにならない音楽が作れたら、純粋にすごいなと思いますけれど、自分では真似できないから諦めてます。

ある意味「趣味じゃない」って言われるものこそが、やっぱり作る意味だから。

――そんなこと言われたら、悲しくなってしまいそうです。

僕にとって音楽は、時代的なものよりも、趣味的なものだと思っていて。「かっこいい」「かっこよくない」ってうのは、その時の年齢とか知識量とか気分とか、すごく曖昧なんですよね。だから誰かに合わすのってあんまり意味がないなって。「僕の曲を聴いて『いいな』と思わない人はセンス悪い」と思うようにはしてるんですけど(笑)。

世界中で支持を集めるきゃりーぱみゅぱみゅ。5月にはロンドンでのライブを控えている。

中田ヤスタカ=実験の場、プロデュース=開発した必殺技を使う場

――ソロワークとプロデュースは、自分の中でどう違いますか?

プロデュースの場合は、作ってみて「ボツにする」のは基本的にNGなので、新しい技を開発する場所が僕には必要なんですよね。

「地均し」ではないけれど、ソロやCapsuleで実験したものを「自分の技」にしてから、プロデュースの場で使うって感じです。きゃりーに関しては、初期のCapsuleでやっていたことをもう一回やってみることもありました。

――開発して練習してパッケージにする、みたいな?

そういうケースが多いですね。曲を作るときは、自分のことしか考えていない。できなかった技ができるようになったり、新しい発想が生まれると嬉しい。その技って、最初はまぐれだったり、ミラクルみたいなものなんですけれど、練習していくうちにいつでも使える技になる。楽しいです。

――でも、「新しい技」が既に「誰かに作られている」場合もありますよね。不安にはならないですか?

ならないですね。僕の曲をまだ一曲も聞いたことがない人ってすごくたくさんいるのと同じで、人間が不老不死にならない限りは、いつも何かが新しい。だからあんまり気にしなくていいと思っています。

デビューするかしないかぐらいのときに、「きみの作風ならこういう音楽が好きだと思う」と、おすすめされた昔の曲が全然ピンとこなくて。やっぱり時系列で色々考えるより、その時の自分にとって好きなバランスかどうかは大事だなとは思います。もちろん、今となってはルーツ的なものの意味もわかりますが。

結局、聞き手としても作り手としても「自分にとってフレッシュかどうか」を考えたいと思っています。

YouTubeでこの動画を見る

映画『何者』では音楽を担当。『NANIMONO feat. 米津玄師』も話題になった。

――だから、「リスナーは今これを求めている」ということはあまり考えないと。

そうですね。例えば、ある人にとっては「なんだか古い音楽だな」と思う曲も、それをフレッシュに聴ける若い世代もあったりして。リバイバル感覚なのか、フレッシュにやってるのかの違いもありますし。

リスナーの知識量とか年齢で持つ感受性って誰も矯正できないし、不可侵。だから、「今の時代の人はこういうのを求めてる」という、よくわからない他者を想像して作るのってあんまり意味がないと思います。わからないことは作れない。

普段、すすんで音楽は聴かない

――普段はあまり音楽を聴かないと聞きました。

そうですね。今の音楽を聴くと、「自分だったらこうするな」と考えるので、純粋に楽しめなくて。聴くのは、古楽とかオーケストラ以前のすごく古いものとか、民族音楽とか。自分が一生作らなさそうな音楽だと何も考えずに聴けますね。

2017年に出演したULTRA JAPANの様子。アンセムを担当した。

――じゃあ、どこでインプットをしているんですか?

遊んでいるうちに……。フェスやイベントに出ると、他のDJたちもいる。そういった現場体験で充分なので、音に関しては家に帰ってから聴き直そうとは思いません。

――なぜでしょう?

「音源」として聴くとギャップがあるからです。実際の音を参考にするよりも、現場の雰囲気や熱量で感じたイメージだけを吸収したほうがずっと良い。だから「音源」ではなくて、現場の「記憶」が大事かな。

インプットで言うとYouTubeは結構見てます。ニコ動も見ますよ。マイナーなチャンネルが多いですけれど。

――えっ……音楽は聴かないのに、動画は見るんですか?

僕は、ハマれるものをいつも探していてるんです。ネット上でも実店舗でもいいんですけど。だから、僕の知らない趣味を全力で勧めてるYouTuberは面白いなと。最近……人に負けないくらいの知識を持ってるレベルだと、GoProが好きです。

――アクションカメラの?

崖から飛び降りたり、ビルに登ったりもしない。ただ、Go Proで何かを作るのが楽しいんですよね。こういう映像が撮れて、これだけiPhoneと違って、アップデートすると画質がこう変わる。それで終了。でもそこまでが楽しい。曲を作ること自体が楽しいのに近いですね。

音楽も「言いたいことがあって曲にする」ことは少なくて、曲によって新しく世界を作るのが楽しいんです。歌詞で色々な登場人物を考えて性格を作るのも楽しい。自由で。

もうアルバムが求められる時代じゃない。だからこそ大事になってきた「名義」

――かなり長いキャリアですけれど、幼いときから音楽家になると思っていたのですか?

夢っていうか……「なる」って確信していたから、「プロになったら何しよう?」ってずっと考えていましたね。

作曲の様子。1人で作業する。

――他の仕事やりたいとは思わなかったのでしょうか?

音楽以外で、ずっとやっていたのはグラフィックでした。要は独りでできる仕事ですね。

誰に頼まれなくてもとりあえず作れる。しかもそれが仕事になることもある。だから音楽は自分に向いているなと思います。

クリエイティブ業界のジレンマだと思うのですが、グラフィックの分野だと、自分の作品よりも、請け負って作ったものの方が広がるのかなぁ思ったりもするんです。実際に僕がジャケットを作ってもらう時も「こういうのを作って欲しい」とオーダーするし。映像業界もそうですよね。CMは有名だけど、作った人はあまり知らない、みたいな。

――このジレンマって、実はご自身のプロデュース業でも言えることじゃないですか?

そうですね。これは永久にあることかもしれないですね。だから、作品があるときに名前って大事だと思います。結局。

僕は、今まで「何かの中田ヤスタカ」しかなかったんですよ。「何か」というのは、きゃりーの曲作ってる人とか、Perfumeの、とか。「何か」じゃないものを一個くらいあった方がいいと思って、初めて自分名義のアルバムを作ったんです。

――名刺的な?

んー……ちょっと違いますね。検索の有用性っていうのかな。今って「中田ヤスタカ」を検索すると、きゃりーとかPerfumeじゃなくて、CMで作った単発の曲が出てくることが多い。「中田ヤスタカはこんな音」と思い浮かべるものとは、また全然違うサウンドが検索で出てくるので。

一回でも自分の名前でタグができたら、自分がプロデュースした音楽にも飛びやすくなる。

コンピレーションアルバムって正直あまり必要ないと思ってるんです。昔は、アーティストの楽曲をかいつまんで聴く需要に答えてたと思うんですけど、今はプレイリストの時代。1曲ごとでシャッフルして、いろんな音楽と合わせて聴く時代なんですね。

そうすると、アーティスト名に「中田ヤスタカ」ってないと、届かない範囲が出てきちゃうんですよ。今はまだそんなに作曲家ベースで検索する機能って見ないから。自分の名前のタグを作った方が機能的かなって思ったんですよね。

――だから、『Digital Native』というタイトルなんですか?

いえ。これは……もう「デジタル」っていう概念を全面に出す必要がなくなってきたよね、という話なんです。デジタルであることが普通の時代の音楽っていう意味ですね。

そしてこの言葉自体もいずれ同じように意味を持たなくなるからこそ付けました。

「音」で人を説得するのは難しい。結局「言葉」で説得するしかない

――初めて自分名義でアルバムを出して何か変わったことってありましたか?

うーん……アマチュアの時に戻ったみたいな感じで、より自然に作りました。Perfumeとかきゃりーだと、基本的にCDにするのが前提なんですけど、中田ヤスタカ名義だと「パッケージにしなくてもいい」音楽も作れるから。

僕、記事でよく見る「今回はこういうのに挑戦しました」という表現あまり好きじゃないんです。挑戦は誰でもできるし、僕がリスナーなら「挑戦」ではなくてアーティストからの「提案」を楽しみたい。

YouTubeでこの動画を見る

『White Cube 』は、カップヌードル チリトマトヌードル 「White Mystery 篇」に採用されている。

本来は、突き抜けた「技」とか「パフォーマンス」に対価が支払われるのがプロだと思うんです。 でも「挑戦」が求められるってことは、音楽自体ではなく、ミュージシャンのいろんな面を見たいという欲求が強いのかもしれませんね。

ミュージシャン自身も、自分のスキルじゃなくて「人間としての人気」に頼りすぎている部分はある気がしていて。かっこいい人が何かに挑戦して奮闘する姿は美しいので、わかるんですけれど。

――中田さんにとって、「プロ」ってどういう存在なんですか?

一般的には、オーダーに対して、その分の仕事をする人だと思うんですけれど……。

僕的にお勧めしたいプロは「プレゼンがうまくて、自分のやりたいことをやってる人」ですね(笑)。全業界に言えることだと思うんですけど。

ちなみに僕は「思っていたものとは違ったけど、良かった」と後になって言われることが多いです(笑)。

「音」でクライアントを説得するのって難しいので、言葉で説得して曲を出すしかないんです。プレゼンしないと俎上に立てない。もちろん「みんなが会議で納得しやすい音にする」という作り方もあるけど、それに添いすぎると「世の中の多い曲」になってしまう。

表舞台でかかる曲にはなるから成功する確率的は上がるし、そういうプロも多いけど、僕はそれだとあんまりおもしろくはない気がする。

――これだけ、キラーチューンを作ってきているのに。

例えば、作曲コンペがあったとしたら、僕の曲は選ばれない気がします。最終まで残って「これはいいけど、選ばないでおこう」みたいな感じ。

「常にギリギリ選ばれない」音楽が、僕は好きだし作りたいんだと思います。みんなが「1位」と評価するものって、自分が飛び抜けて好きなわけじゃないものだったりするから。

――「ギリギリ選ばれないもの」こそが面白い?

自分が作った音楽はそう思います。

……もしかすると、「ギリギリ選ばれない」作品をあえて集めるコンペをやってみたら楽しいかもしれないですね(笑)。2位と3位だけ集めたアルバムって、相当オシャレなやつができると思います。

僕は、「無意識に入ってくる音楽」ではなくて、「何かをしないと聴けない」音楽を「何をしなくても聴こえるところ」に持っていきたいので。