この本は、38歳になった僕が、20代の自分自身に伝えたいことをまとめたものです。(中略)気持ちを切り替えろ!とか、気合いで!とかいう精神論ではありません。やる気のスイッチなんてどこにもないし、がんばれと言われてがんばれるなら苦労もない。

「言われてみれば、あ、そうだよね」

とストンと腹落ちして、行動を変え、習慣を変え、そして毎日まで変えてしまう。具体的に今日からできる50のことを集めました。

(「はじめに 今日からすぐできる50のこと」より)

『20代に伝えたい50のこと』(秋元祥治著、ダイヤモンド社)の冒頭には、このような記述があります。著者は大学在学中、21歳のときに「地域活性化に取り組みたい」という思いからNPO法人G-netを立ち上げたという人物。

G-netは、一見地味だけど実は魅力的でカッコいい、地域の中小企業を見出しその魅力を発信します。一方で、何か面白いことをしたい、挑戦したい…という若者には「実践型インターンシップ」や「就職サポート」という形で、地域の中小企業を舞台に挑戦の機会を提供する…といったコーディネートを行っています。

(「はじめに 今日からすぐできる50のこと」より)

G-netでの日々から、多くの気づきを得ることができたと著者は振り返っています。つまり本書では、そんな環境における自身の経験から導き出された、50種におよぶメッセージを発信しているのです。

きょうはそのなかから、2つのトピックスをピックアップしてみることにしましょう。

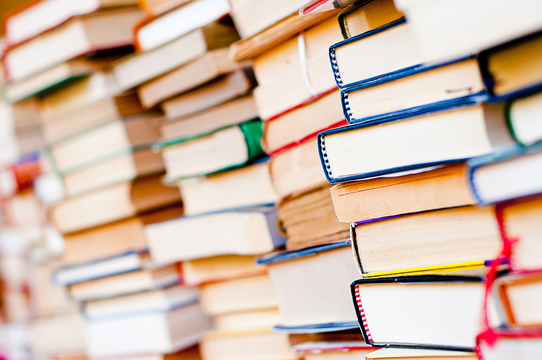

お金と時間をどう使うかで人生は決まる

経営とは、限られた資源に優先順位をつけ、もっとも効果が上がるように配分していくこと。そして、自分自身の限られた経営資源として、真っ先に挙がるのが「お金と時間」だと著者は記しています。だとすれば気になるのは、「お金や時間をどのように使えばよいのか」という点ではないでしょうか。

いうまでもなく、時間やお金を使うとは、なにかをしたり、あるいは買ったりすること。そして著者は時間とお金の使い方について、「投入するコスト」と「得られる利益」とを比較したうえで、それらを「浪費」「消費」「投資」に分けて考えています。

【浪費】とは、投入するコストが得られる利益よりも上回る場合。たとえば1000円で買ったものが、買ってみたものの、それ以下の価値だった時に、「あーあ」となるわけです。これを浪費と呼ぶこととします。

【消費】とは投入コストと得られる利益がほぼ同程度の場合。たとえば自販機で120円でジュースを買うのは、それと同等の価値があるから、買うわけですよね。投入するものと得られるものがほぼ等価のものを、消費と呼ぶこととします。

そして【投資】とは、投入コストよりも、得られる利益のほうが大きなもののことを呼ぶことにします。ここでいう投資とは、単に株式など金融商品を買って運用することを指すわけではありません。

たとえば知見が広がったり、自分が成長すること、ネットワークが広がることはリターンの一例。この先の将来を考えた時に、投じたもの以上に得るものが多そうだと感じるものが、自分にとっての投資ではないでしょうか。(中略)投入するコスト以上に得られる利益が大きなものを、投資と呼ぼうということです。(26ページより)

ここで改めて考えてみるべきは、「自分のお金の使い方や時間の活かし方は、投資となっているか」ということ。そして同時に、「時間やお金を投資する」という視点を持てているかどうかも重要だといいます。

1日は24時間ですから、1週間は168時間ということになります。そして1年間は、24時間×365日=8760時間。

これらの時間をどう過ごすか、具体的にいえば1年=8760時間を睡眠や読書、仕事、あるいはその他のことなどにどう分配しているかが重要なポイントになるということです。

そのため著者は、ここでいま一度、自分の時間の使い道を書き出してみることを読者に勧めています。そうすれば、どこにどれだけの時間を費やしているかがわかるから。そしてその結果、「だったらその時間を、読書や人と会うために使いたい」というような発想をすることが可能になるはずだということです。

また、それぞれの時間の使い道が、投資・消費・浪費のどれに該当するだろうかと振り返ってみるのもいいそうです。

大切なのは、お金と時間という有限なものを、どう活かすのかということ。そして、その使い道を投資と位置づけられるようにするために、優先順位をつけ、限りある資源をどう有効配分するべきか考えてみること。いわば、お金と時間をどう使うかによって人生が決まるという考え方なのです。(25ページより)

「人生最大のピンチ」が何度もやってくるのは成長の証

仕事にしてもプライベートにしても、よいときもあれば悪いときもあって当然。そして、ピンチは突然やってくるものでもあります。実際、著者自身も、多くの失敗や困難に直面してきたといいます。

ピンチを前にすると、「自分の力の限り=キャパの限界」を思い知らされることにもなるでしょう。しかしそれは「自身の力を自覚する」ということでもあるはず。いいかえれば、ピンチに出会うからこそ自身のキャパを知ることができるということになるわけです。

ところで著者は、この問題について、自分自身の経験を引き合いに出しながら興味深いことを記しています。

振り返ってみると、失敗や困難に直面するたび、何度も「ああ、これは人生最大のピンチだ! やばい」と感じたというのです。でも、「人生最大のピンチ」が何度も起きているというのは、ちょっと不思議な話でもあります。なぜ、何度も「最大のピンチ」が訪れるのでしょうか?

著者いわく、それは自身の成長の証。

ピンチとは、自身で「なんとかできる」と「なんともできない」のそのギリギリのところのことを呼ぶのだと思います。ということはつまり、最大のピンチが何度も訪れるということは、それだけ「ピンチ」と感じられる幅が広がっているということ。まだ可能性があると自分が思っているから「ピンチ」だと思うのです。つまりできることが広がっているという、成長の証明なのです。(50ページより)

そして著者はこの問題について、カフェでアルバイトした場合のケースを例に挙げて解説しています。

アルバイトを始めたばかりの状態だったとしたら、小さなトラブルをもピンチだと感じるかもしれません。レジに3、4組のお客さんが並んだだけで追い詰められ、あたふたしたりしてしまうわけです。だとすれば、少なくとも本人に撮ってそれはピンチだということになります。

一方、半年、1年と職場で経験を積み重ねていけば、決してそんなことにはならないはず。お待たせしたことをていねいに詫びながら、手際よく接客を重ねていけることでしょう。でも、だからといってピンチを完全に脱却したということにはならないのも事実。

すっかり慣れてきたころ、クレーマーに問いただされたとしたら、それをピンチと感じる可能性は大いにあります。しかし、そこからまた2年、3年と経験を重ねるなかで同じような出来事に対応していれば、以前はできなかった対応も、きちんとできるようになっていくもの。

そのようにピンチと感じるハードルは上がっていくものであり、そこからまた成長を重ねていくことになるということ。だからこそ、「人生最大のピンチが何度もやってくる」というのは成長の証だというわけです。

そして、そう捉えることができれば、ピンチに出会ったときにもポジティブに考えることができるはず。それだけでなく、そのピンチを乗り越えたときにまたひとつ「できること」が増えていくことになるということです。(48ページより)

50のうち、まずはひとつでもいいので、きょうから実践してみてほしいと著者は訴えています。そしてブログでもSNSでもいいから、その記録をつづってみてほしいとも。そのような小さな行動が習慣となり、30代になって振り返ったとき、驚くほど遠くへ来ていたことに気づくだろうというのです。

あれこれ思い悩むことが多い若きビジネスパーソンは、本書からなにかを得ることができるかもしれません。

Photo: 印南敦史

印南敦史

![ライフハッカー[日本版]読者が実践するマネーハック術とは? マネー特集のアンケート結果を大発表!](https://assets.media-platform.com/lifehacker/dist/images/2018/02/05/moneyhack_questionnaire_top2-w960.jpg)