隕石と火山のダブルパンチ。

1億5000年間も繁栄しつづけた最強の生物、恐竜。はたして隕石がひとつ落ちてきたぐらいで絶滅に追いこまれたでしょうか?この点は多くの科学者が不自然に思い、調査を続けてきました。

最新の科学技術を駆使しながら当時の状況が詳しく調べられてくると、たまたまその隕石が巨大(エベレストの高さ2倍ぐらいの直径!)だったことと、落ちてきたタイミングが最悪だったことが判明。それからいろんな負の連鎖が祟って、ついには恐竜が滅んでしまったのだろう、と考えられるようになってきました。

最近、その負の連鎖に「海底火山の大噴火」が新たに加わったそうです。詳しく見ていきましょう。

およそ6,600万年前、白亜紀の終わりごろに直径15キロメートルほどの小惑星が現在のメキシコ・ユカタン半島にチクシュルーブ隕石として降ってきました。それと同時期に、それまで地球上に存在していた動植物の75%が死に絶えました(K-T境界の大量絶滅)。このふたつに因果関係を見出すのはそう難しくありませんよね。

隕石の衝撃はドミノ倒しのように環境災害の連鎖反応(地震、津波、火災、急激な気温低下)を起こし、やがては恐竜を絶滅に追いやってしまった、というのがこれまでの説です。イメージとしては、隕石がぶつかって火災が起こり、粉塵が巻き上がったせいで太陽光が遮断され、気候が急激に変動し、恐竜をふくむ動植物がつぎつぎと絶滅、といった感じでしょう。

それが今月Science Advances誌に発表された研究によれば、それらの環境災害を引き起こしたことに加えて、隕石の衝突はユカタン半島沖の海底を卵の殻みたいにぱっかーんと割ってしまった模様。そこから構造プレートに沿って亀裂が走り、裂け目からマグマが噴き出して大規模な海底噴火を引き起こしたと考えられるそうです。研究に携わったオレゴン大学のJoseph ByrnesとLeif Karlstrom両氏は:

ユカタン半島に落ちたチクシュルーブ隕石の衝撃がすさまじい地震の揺れとなって地球全体に伝わり、海嶺(海の底でプレート同士がぶつかり合っている場所)にも届いたのではないかと考えています。地震が引き金となって、地球規模で同時多発的に海嶺付近で激しい火山活動が勃発し、大量のマグマを放出。このインパクトはものすごかったはずです。

と、海底噴火も大量絶滅の一因だったのであろうと結論づけています。

しかしそれだけではないようです。なんと、ほぼ同時期にまったく別の場所でもうひとつの環境災害も起こっていました。インドのデカン・トラップです。いままで地球上で起こった火山活動の中でもっとも広範囲ですさまじい威力だったといわれています(最悪のタイミングとはこのこと)。ここから放出されたガスやチリが大気に停留して気候変動を起こし、ほとんどの植物が死滅し、続いてほとんどの動物が(恐竜も含めて)死滅したのではないかと考える学者もいるわけです。

かたや隕石の衝突が恐竜を絶滅させたとし、もう一方は火山活動が原因だったとし、またそのふたつが合わさった結果だったのではないかと考える科学者も出てきました。でももし、このふたつに因果関係があったとしたら?

先ほどのオレゴン大学の研究には続きがあり、地殻変動という視点から隕石とデカン・トラップの火山活動を結びつけています。

じつは、隕石と火山をつなげて考えたのは今回がはじめてではありません。すでに2015年にカリフォルニア大学バークレー校のPaul Renne教授率いる研究チームがこの筋を追求しており、隕石の衝撃が地殻を揺るがした影響は遠いインドのデカン・トラップまで及び、火山活動を助長させたのではないかと発表していました。衝突がデカン・トラップを引き起こしたわけではなく、弱り目に祟り目、すでに起こっていた悪いことをさらに悪化させたとのでは、と。今回のオレゴン大学の研究はこのバークレー研究の見解をさらに広げ、デカンのみならず地球全体に広がる海嶺にも同じ影響があった可能性を示唆しているわけです。

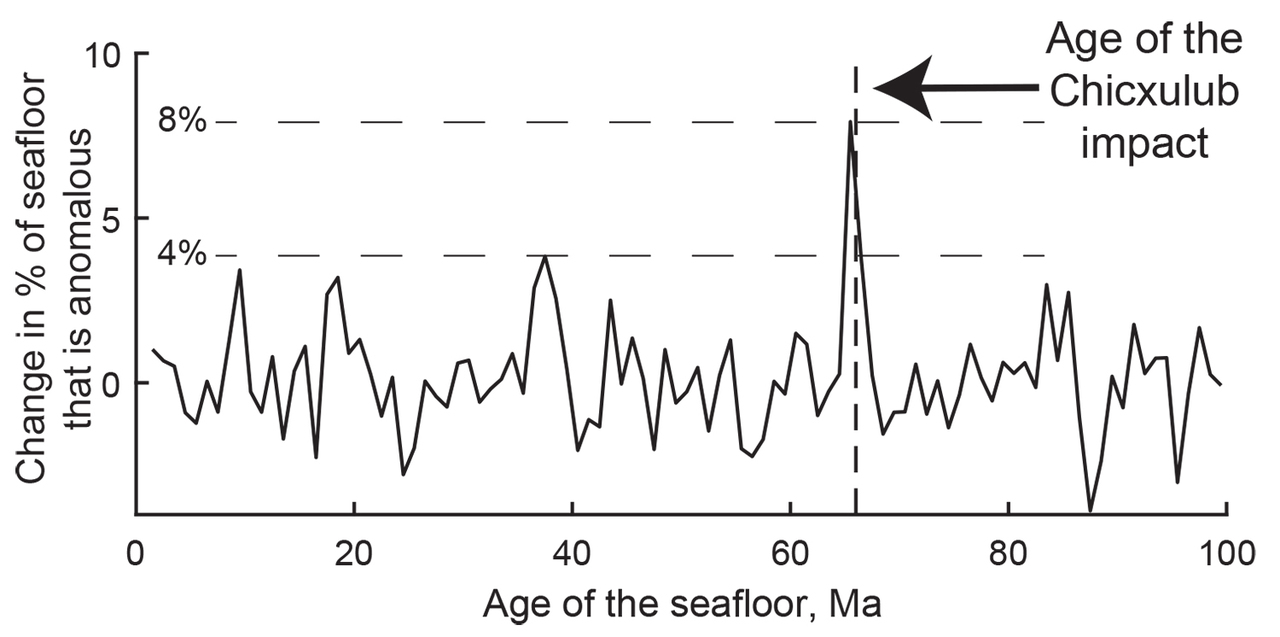

研究では公にされているデータ群を使い、海底の古い地層を調べたそうです。Byrnes博士はまず地球全体の海底の地層を100万年単位の層に分け、それが100層重なった1億年前までの地層の変化を調べました。それには衛星から得られる「フリー・エア異常」という数値が役立ったそうです。

フリー・エア異常とは、衛星から観測された地球上の重力値の実測値と、地球の形と大きさから理論的に算出される重力値との差。海水はより重力が強いところに集まるので、衛星は海面の高さを測ることで間接的に重力値を測れます。そして、重い物質、すなわち密度の高い物質は、それだけ強い重力を発生させるので、その付近は重力値が高くなります。例えば海底に高密度の岩石があると重力値の実測値が観測地に比べて高くなり、そのためフリー・エア異常値も高くなるというわけです。

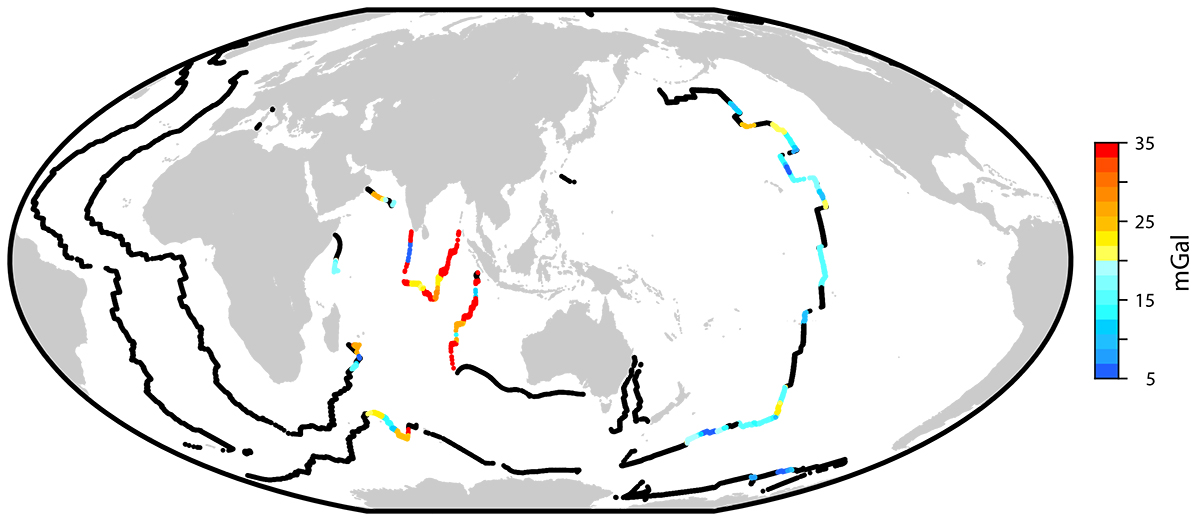

オレゴン大学のByrnes博士がちょうど隕石が衝突した6,600万年前ごろの地層を調べたところ、フリー・エア異常値が当時の海嶺沿いに高かったことがわかりました。上の世界地図のとおり、異常値が高かった地域を線でつなぐと海嶺とぴったり一致します。

この重力異常は海底内部まで湧き上がってきたマグマによるものと考えれるそうです。つまり、隕石が落下した直後の海底は火山活動が活発だったことを示しているのだそう。Byrnes博士らはこの海底火山の活動が直接恐竜を絶滅させたかについては言及していませんが、「今後恐竜が絶滅した理由を考えるうえで念頭に置くべきだ」とのこと。

Images: Joseph Byrnes via Science Advances

この研究の前身ともいえるバークレーの研究に携わったRenne博士は今回の研究を多いに評価しており、米Gizmodoにこう語っています。

2015年に発表した我々の研究は、チクシュルーブ隕石がデカン・トラップのみならず当時のほかの火山活動にも影響を及ぼしたであろうことを暗示していた。今回、この研究がそれを立証する結果となったのは重要な功績だ。

一方、この研究に異論を唱えている学者もいます。

テキサス・テック大学所属のSankar Chatterjee教授(地球科学)はチクシュルーブの衝突と火山活動との相互関係を認めていません。

残念ながら、肝心のチクシュルーブ・クレーターの付近においては火山活動がほとんど見られない。もしチクシュルーブが世界中の火山活動を活性化したとしたら、そのおひざ元であるメキシコ湾でもとうぜん激しい火山活動が見られたはずだ 。

Chatterjee教授はチクシュルーブとはまったく別の隕石がデカン・トラップの火山活動を盛んにしたと考えています。

「隕石と火山との間に因果関係にあったのか、それともただ同時に起こっただけなのかは誰にもわからない。わかっていることは、インド西海岸沖のシバ・クレーターを形成したシバ隕石のほうがデカン・トラップの至近距離にあったこと、そしてシバ隕石のほうがずっと巨大で、ずっと破壊的だったことだ」と米Gizmodoに語りました。

なお、科学者の多くはこのシバ・クレーターをクレーターとして正式に認めていません。なのでシバ隕石が火山活動を活性化させて種の大量絶滅を引き起こした可能性には議論の余地が大いにあります。でも確かにChatterjee教授が指摘しているとおり、今回のオレゴン大学の研究は隕石と火山が同時期に起こっていたことを証明しただけで、ふたつの因果関係を証明するまでには至っていません。

今後は隕石の衝突がどのように火山活動を活性化し、地震と津波を引き起こし、粉塵を巻き上げて空を暗くし、日光を遮って暗く寒い世界へと変えてしまったのかをシミュレートしてみる必要もありそうです。

それにしても、これだけの不運が重ならなければ恐竜たちはいまも最強生物として君臨し、われら哺乳類の出る幕なんてなかったかもしれないですね。そう考えると、我々は隕石のおかげで生きているのかもしれません。

Images: NASA, Joseph Byrnes via Science Advances

Source: University of Oregon

George Dvorsky - Gizmodo US[原文]

(山田ちとら)