2017年12月に発売された、豪華な装丁と知られざるデザイナーの一面が記録された書籍『イッセイさんはどこから来たの? 三宅一生の人と仕事』(HeHe)。その著者であるクリエイティブ・ディレクターの小池一子はコピーライターとしてキャリアをスタートし、アート界で伝説となっているオルタナティブスペースの「佐賀町エキジビット・スペース」を主宰したり、「無印良品」の創設メンバーを務めたりと、時代の先端に立つ仕事をしてきた。そして2016年からは、十和田市現代美術館の館長も務めている。半世紀を超えてなお、休むことなく常に時代を見据えて仕事を続けてきた彼女に話を訊いた。

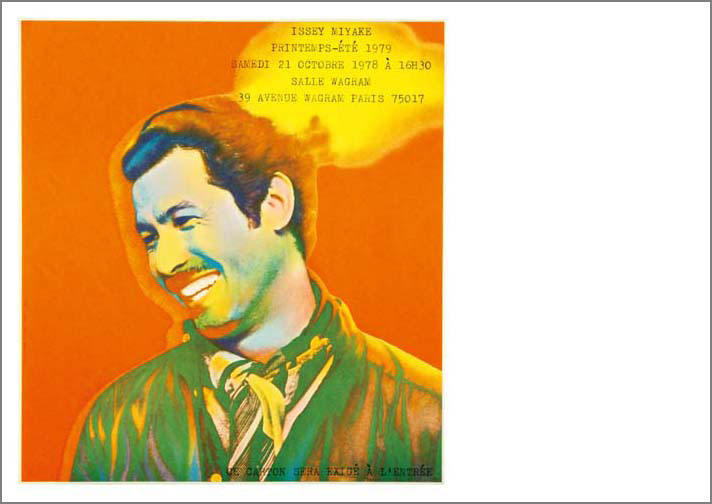

活版印刷と三宅一生の仕事

—『イッセイさんはどこから来たの? 三宅一生の人と仕事』を出版することになったきっかけは?

『イッセイさんはどこから来たの? 三宅一生の人と仕事』

三宅一生さんの仕事をまとめた大型のビジュアル本『Issey Miyake 三宅一生』(タッシェン)の企画をした北村みどりさんから、1冊通して執筆してほしいと依頼をされたんです。本が出版されたのは2016年2月ですが、3年くらい前からメモしていたので、すぐに書き上げました。そして、せっかくならば“縦組みで読んでみたいな”と思ったんですね。三宅さんと私たちが生きてきた時代がどんな時代だったか、できれば若い学生の方にも手に取りやすい形でまとめたいと。でも、国際出版の大型本はヴィジュアルの流れで和文も横組みです。ところが、三宅さんがぜひ新たに作りましょうと言ってくださって。アートディレクターの浅葉克己さんに相談し、こんな綺麗な本ができあがったんです。活版印刷で非常に凝ったつくり。学生が気軽に読むというコンセプトからはちょっと離れてしまったのですが。

—文字情報だけであればインターネット上にテキストをアップすれば読むこともできますが、この本は物質としての価値を考えさせられますし、結果的にブランドとしてのISSEY MIYAKE のイメージと親しい本になったのではないでしょうか。

私はもっとカジュアルなイメージだったのですが、三宅さんが美しい本を作るべきだとアドバイスくださって、それは確かに正しかったと思います。浅葉さんは、打ち合わせ中にタイトルの文字を描き出したんですよ。でも実は“かづこ”が“いちこ”になっていて、3回も書き直してもらったの。友人だからできたことね(笑)。ずっと昔からの仕事仲間がこんなにいい仕事をしてくれるというのは嬉しいです。

—反響はいかがですか?

驚くほどたくさんの取材の依頼をいただいています。あまり大きな声では言えないけれど、大型本のほうは読んでいなかったのね、って(笑)。ヴィジュアル本と読みものの違いかもしれません。

—ISSEY MIYAKE のショーをパリで拝見すると、日本人よりもフランス人など海外のジャーナリストに圧倒的に人気があることがわかります。毎回必ず“ブラボー”と拍手歓声があがるショーは珍しい。日本が誇るべきブランドなんだと感じます。

実は、今年のお正月に ISSEY MIYAKE のお店を一通り回ったんです。そこで感じたのは、三宅さんが提唱してきた「一枚の布」と「新しい繊維の開発」。この2つの柱が今なおしっかりと通っている。企業として大きな発展をしてきたけれど、揺るがないんですね。消費者としても、すごくうれしいことです。本にも書きましたが、ブランドとしてテクノロジーの開発についても若いデザイナーがチャレンジできるように研究所のように機能している。だからいいモノ作りができるんです。私はクラシック音楽が好きで、TV でも外国の音楽家をみていると驚くほどみんな ISSEY MIYAKE を着ています。それだけクリエイティブなことに敵う洋服なんだと。どんな言葉よりも、バイオリニストやピアニストが実際に着ている姿をみると説得力があります。

—著書の中に、1960年に開催された「世界デザイン会議」で衣服デザインが入っていなかったことに対し、三宅さんが抗議するというお話が書かれていました。それから50年以上経った今、ファッションの立ち位置はどう変化したのでしょうか。

デザインとは、建築やプロダクト、人が着る服まであるのに、会議の主題に入っていないことに三宅さんには憤りがあったのだと思います。当時は、和装から洋装に変わった時代であり、洋服とは“西洋の服”という意味で、ドレスメーカーという言葉で捉えられていた。ドレスメーカーが、パリをはじめ西欧の衣装を真似してつくっていたんです。だからデザインの領域にファッションが扱われなかった。でも何より、『装苑』をつくった文化出版局の今井田勲さんたちが、三宅さんの発言を大きく取り上げたことが重要でした。そこで初めて、世の中が衣服デザインに気がつき、その後の川久保(玲)さんや(山本)耀司さんの活躍とともに街のシーンが変わったんです。

—著書『空間のアウラ』では、“ファッションとは「その時代の固有の美意識」である”と語っていました。先のデザイナーが登場した頃は、洋服を纏うことが一種のメッセージを発信したり、生き方を変えるきっかけになったりもした時代ですよね。ところが最近では、ファストファッションや本物でなくても満足する人たちも多い。いまの時代におけるブランドの価値とは?

デザイナーの中に“こうありたいという人間像”が必要です。(高田)賢三さんであれば、日本のプリントの可愛さやポエジーがあり、三宅さんはオーセンティックでギリシャ的な美学がある。それ自体がクリエイションであり、ブランドというのは結果でしかない。

Photo by Hiroki Watanabe

—マーケティングをして、売れるためにこういうブランドをつくろうという発想とは真逆ですよね。

マーケティングやブランディングなんて言葉もありませんでしたから。経済の仕組みからきた言葉ですよね。ファッションという言葉は、とても難しいのですが、人間にとって1番身近ななにか…〈Something〉です。皮膚のつぎに着るものであって、現代の社会では裸でいることは成立しないわけで。1番身近なものだからこそ、いいモノを身につける必要があると思います。

—メディア側にも、デザイナー自身のクリエイションを追求してジャーナリスティックに解説するよりも、トレンドや話題性ばかりにフォーカスをあてていることの責任があるのかなと。

大人が語るに足るものなのに、今はそうじゃない状況がある。三宅さんの仕事は、その部分にも届いたはずなのにね。ファッションは〈fad=一時的な流行〉ではない。もっと語る場所があったほうがいい。私たちは、結局そういう場をつくれなかったの。婦人雑誌は色々あったし、思うところも多かったけれど、どうしても二の次になってしまい、しっかりと意見交換みたいなことができなかった。

—年2回のコレクション、そしてプレコレクションも含めると年4回のサイクルは早すぎますよね。ファッションをしっかりと分析するという意味では、美術館での展覧会もしばしば開催されていますが。

国立新美術館で「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」(2016年)が開催されましたよね。実際に本物のプリーツマシンを展示していたのが、すごく面白かった。いい展示だったと思いますよ。

公的な美術館での新たな挑戦

十和田市現代美術館

—キュレーターとしても数多くの展覧会を手がけられてきましたが、2016年に十和田市現代美術館の館長に就任されました。なぜいま、美術館の仕事を引き受けることになったのですか?

私はずっとフラットな立場で、建築やインテリア、ファッションをみてきました。だから、自分のギャラリー(「佐賀町エキジビット・スペース」1983-2000年)を作った時も、様々なジャンルのアーティストを招いて展覧会をつくっていたんです。常にメインストリームに対してオルタナティブでいるようにしていた。ところが、今回は市の美術館です。パブリックな場にきたことで、オルタナティブであることがより顕在化した。つまり、エスタブリッシュしていないアーティストとの仕事を、公の場に持っていく必要があると感じたんですね。ずっと裏方で働いているのが好きだったんですけど、美術館を立ち上げる時の構想には参加していたこともあり、声をかけていただいて。引き受けたことで、思わぬ反響があり、ありがたいことに2017年のエイボン女性年度賞大賞をいただきました。

佐賀町エキジビット・スペース | 撮影:三好耕三

—現在、十和田ではラファエル・ローゼンダールの個展が開催されています。彼の作品は“インターネット・アート”とも呼ばれ、熱狂的なファンがいるものの、アートの世界においては新しいジャンルであり、まさか十和田で開催されるとは正直驚きました。

しかも、公的な美術館では世界初の個展ですから。アーティストにとっても面白い試みです。いまは、パブリックな美術館が何をするかが重要なんです。普通の人たちがアッと思うようなキャリアがあるアーティストの展覧会ばかりではなく、これから評価が定まっていくアーティストの展覧会をやる必要がある。ラファエルもそのひとりです。

Much Better Than This, Times Square Midnight Moment, New York, 2015 | Photography by Michael Wells

—小池さんは佐賀町の頃からずっと“エマージング・アーティスト”を応援したいとおっしゃっていますよね。そこはオルタナティブであろうが、公的な場であろうが、変わっていない。

でも、パブリックミュージアムの縛りはあるんですよ。オルタナティブなスペースはすべての責任が自分にありますけど、市の美術館は市民の税金で成り立っている。いろんな角度からの調整が必要です。

—参考にしている美術館などはありますか?

私が1番影響を受けたのは、デンマークのルイジアナ美術館(Louisiana Museum of Modern Art)です。ここは美術館としては最高レベルで、とっても好きな場所。企業のオーナーがはじめたプライベートミュージアムで、バルト海に面していてロケーションも素晴らしい。いいアーティストがみんな協力してサイトスペシフィック・アートをつくり、なおかつギャラリー空間で企画展もしている。私立美術館のよさが詰まっているんです。日本も私立美術館が、しっかりとしたキュレーションをしていい展覧会を開催し続けてくれるとよいですよね。いま身近で聞いているだけでも、可能性は十分あります。それから、最近はアーティストたちが素敵。奈良美智さんが『N’s YARD』を、杉本博司さんが『小田原文化財団 江之浦測候所』をつくりましたよね。実行力のある強いアーティストたち。彼らの活動は、画期的な収穫だと思います。

—地域アートは飽和状態とも言われていますが、若いアーティストにとっては発表できるチャンスが増えているのかなと。

そう、昔は場所すらなかったから。アーティストだったら、チャンスを狙って発表し続けるべきです。ファッションやアートはもちろんですが、経済が優先される時代において、クリエイティブな仕事が力をもたないといけない。そのためにも強いアーティストたちが必要です。

普遍的な価値を生み出すために

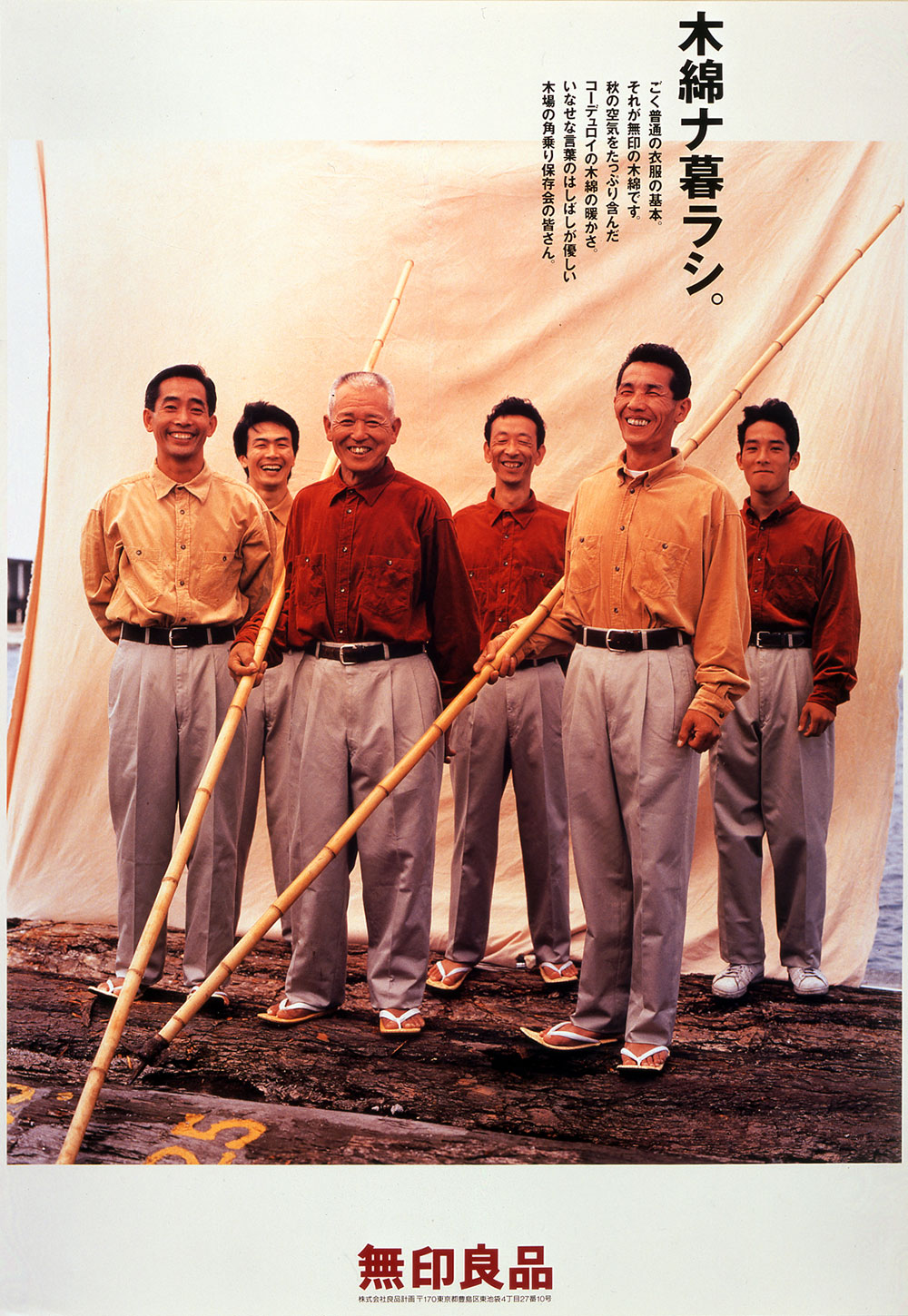

1980年の無印良品の企業広告「わけあって、安い」

—小池さんの代表的なお仕事のひとつに「無印良品」がありますが、80年代に立ち上げた頃、ここまで大きなメーカーになると予想されていましたか?

全く想像していませんでした。大きくなることについては、田中一光さんや私も恐れを抱いていたかも(笑)。大きな企業になると、失うモノが大きいと思っていたんです。でもなぜか上手くいっている。それが、無印の不思議なところで。例えば、無印の基本である「衣・食・住」というテーマに「ヘルス&ビューティー」のジャンルを追加するという提案があると、私は“えっ”て拒絶しそうになりました。でも、人間のカラダにとって必要な、いい水を確保したので、それで肌にいい化粧水がつくれると。発想のルーツは大まじめに考えているんですね。最近ではメーキャップもありますが、根本的なところは変わらずに発展できるならばそれはいいことです。もちろん新たな事業に関しては、はたして本来の無印だろうか、と常にかなりシビアにみています。

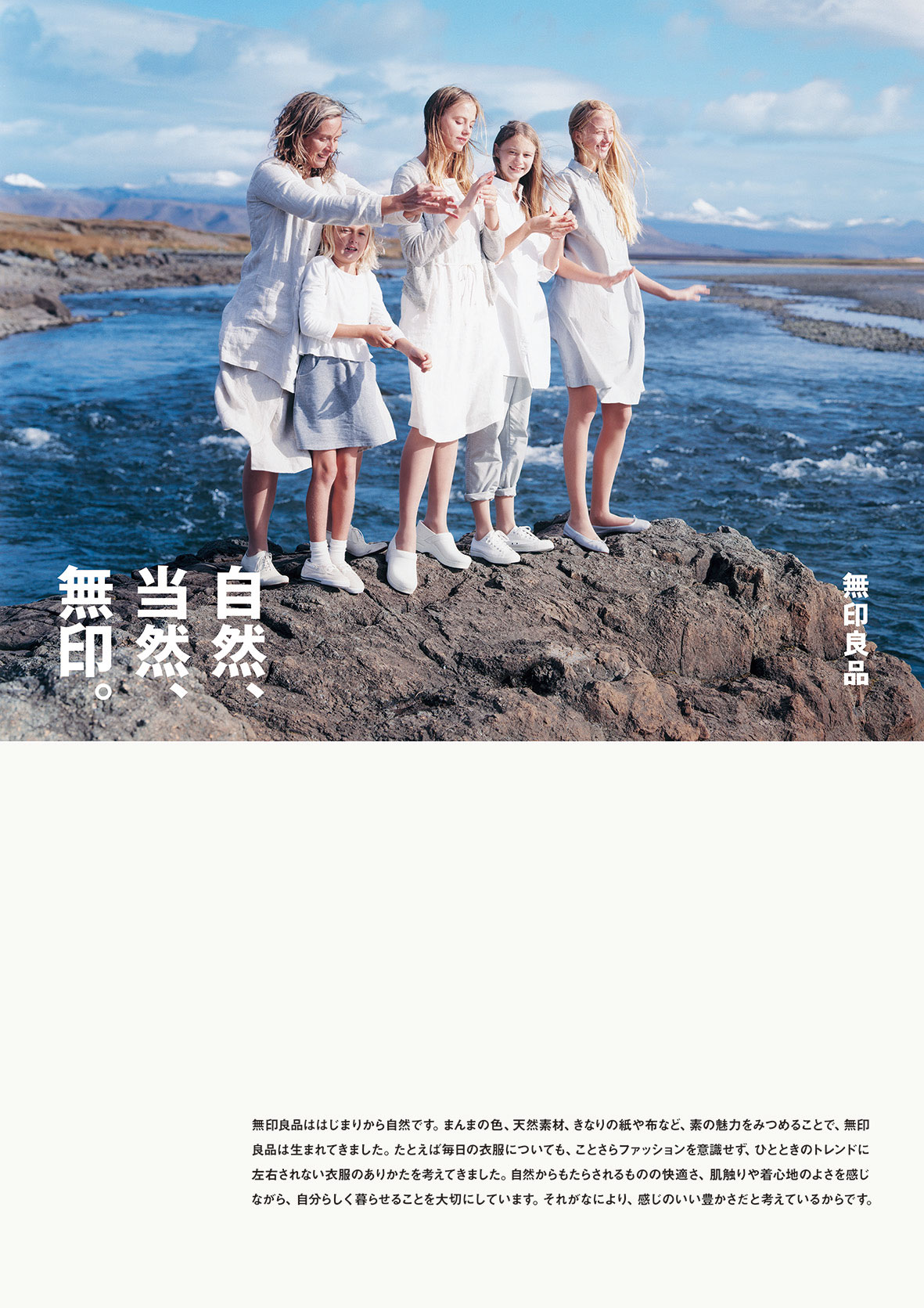

—国内だけでなく、海外展開も成功していますよね。

ちょうど明日、あたらしいプロジェクトの「MUJI HOTEL」を体験しに中国・深圳(シンセン)に行きます。「衣・食・住」の基本的なモノを、しっかりとした素材と考えでつくる。生活にとってベーシックであるから、主張せず、パッケージの装飾も排している。引き算の美学を追求している。そういう仲間が集まってつくったブランドです。結果、日本の伝統的なミニマルな世界観になり、海外でも受け入られたのだと思います。

MUJI HOTEL Shenzhen

—ファッションでいえば、ミニマルな洋服が流行ると、揺り戻しのようにデコラティブな洋服がブームになりますよね。その繰り返しの中で、無印は流行で終わることなく残り続けている理由はなぜでしょう。

1980年に誕生した無印良品の40アイテム

80年代でミニマルなものづくりというのは、ある意味でカウンター・サムシングでした。時代が変わると、カラフルで装飾的なモノをつくりたい人もでてきましたが、自然淘汰されていった。変わってしまいそうな危機を、何度も乗り越えてきたんです。立ち上げメンバーがまだ居るというのもあるかもしれませんが、創業時のスピリットを受け継いでいる人たちが強い。これからもそれが続いていくのではないでしょうか。とはいえ、ミニマルとは両極のキッチュで表現力がすごく強いモノというのも魅力的です。私はやりませんけど(笑)。どうしても華美なモノは“飽きる”ということがネックになってしまう。ロンドンの友人が言っていたのですが“このテキスタイルは2~3時間もてばいいのよ”って。つまり、今夜そのドレスを着て、クラブで踊って終わり。そういったこともファッションの在り方のひとつではある。生活に定着することとは別の次元ですけど、大事なことですよね。

2010年の無印良品の企業広告「くりかえし原点、くりかえし未来。」

—普遍的な価値を生み出し、デザイナーやアーティストとして生き残っていくために必要なこととは?

いまの時代、クリエイティブな仕事についている人たちは大変だと思います。私はやりたいと思ったことが全部通ってしまった時代を過ごしてきたから。こう言うと、若い人には嫌な顔をされてしまうんだけど……。国の活路とクリエイティブな仕事が一緒に発展できた。でもバブル崩壊後、デザインのバリューが戻っていない気がします。アートはいろんなケースがあるので一概には言えないのですが、デザイン料にしても発言権にしても低く見積もられている。デジタルツールの発展のお陰で、優れたデザインを判別しにくくなっているというのも原因かもしれませんが。生き残るためには、ジャャンルを超え手を組んでいく必要がある。クリエイティブな仕事こそ、個々は独立してチームを組む生き方があっているんです。組織のくだらないルールに縛られず、デザイナーならば、自分たちでやっていくべき。ただrich&famousになる目的では駄目ですよ。もちろん、評価する側のメディアやディレクターも大切。これからの時代は、必ずクリエイティブな力が本当に重要になっていくんですから。

Photo by Hiroki Watanabe

<プロフィール>

小池一子(こいけ・かづこ) クリエイティブ・ディレクター/十和田市現代美術館館長

1936年東京生まれ。早稲田大学文学部卒業。1980年の「無印良品」の創設に携わり、以来アドバイザリーボードを務める。また「現代衣服の源流展」(1975年、京都国立近代美術館)、ヴェネツィア・ビエンナーレ建築展 日本館「少女都市」(2000年)、「田中一光とデザインの前後左右」(2012年、21_21デザインサイト)などの展覧会の企画、ディレクションを行なう。83年に日本初のオルタナティブ・スペース「佐賀町エキジビット・スペース」を創設・主宰し、多くの現代美術作家を国内外に紹介した(~2000年)。編著書に『三宅一生の発想と展開』(平凡社、1978年)をはじめ多数。武蔵野美術大学名誉教授。

| 書籍情報 | |

| タイトル | イッセイさんはどこから来たの? 三宅一生の人と仕事 |

| 企画 | 北村みどり |

| 著者 | 小池一子 |

| 装幀 | 浅葉克己 |

| 扉絵 | 横尾忠則 |

| 定価 | 3,200円(税別) |

| 判型 | B5判/ハードカバー/206ページ/和英両面表紙(布クロス貼り・箔押し)/和英完全バイリンガル(和文:活版印刷) |

| 出版社 | HeHe /ヒヒ |

| HP | www.hehepress.com |