できることならやり直したい……。

ここは、東京にあるギズモード・ジャパン編集部。今日も編集部員たちが、国内外の最新ガジェット情報の記事を編集・配信しています。

みんなが黙々と働いているなか、編集部員の吉岡君が編集長に何やら注意を受けているようです。ちょっと聞いてみましょうか。

編集長「吉岡君、この原稿なんだけど。“食べられる”ってなってるけど、この文章からだと受け身にも可能にも受け止められるから、もっとわかりやすい表現にしたほうがいいよ。ほかにも、校正漏れが結構あるね」

吉岡「は、はい。受け身……、可能……」

編集長「あと、この電気自動車の説明だけど、基本的な仕組みの説明が違ってるよ。もっとテクノロジーの基礎について勉強したほうがいいね」

吉岡「えっと、電気自動車の仕組み……」

編集長「最後にさ、このインタビュー原稿、全体的に散漫なんだよね。あらかじめ下調べとかした?」

吉岡「あ、いや特には……。インタビューあまりしたことなくて……」

編集長「うーん、このままじゃこの原稿使えないなー。吉岡君、いろいろと基礎がなってないよ…。もう一度小学生からやり直したほうがいいんじゃない…?」

がーーーーん!! ギズモード・ジャパン編集部に入って数年。彼なりに頑張ってここまでやってきたつもりだったようですが、編集長から見たら「小学生以下」。さすがに、これにはショックを受けた模様。夜も8時間くらいしか眠れなくなってしまいました。

「小学生からやり直せ……。小学生からやり直せ……」

編集長から言われた一言が、ずっと頭から離れない吉岡君。食事も朝昼晩しか食べられません。

そのとき、ひらめきました。そうだ、Z会がある!

気軽に、効率的に、基礎を学ぶ方法。それはZ会の小学生タブレットコース

吉岡君が頭に思い浮かべたのは、子どもの頃にお世話になっていた通信教育のZ会です。

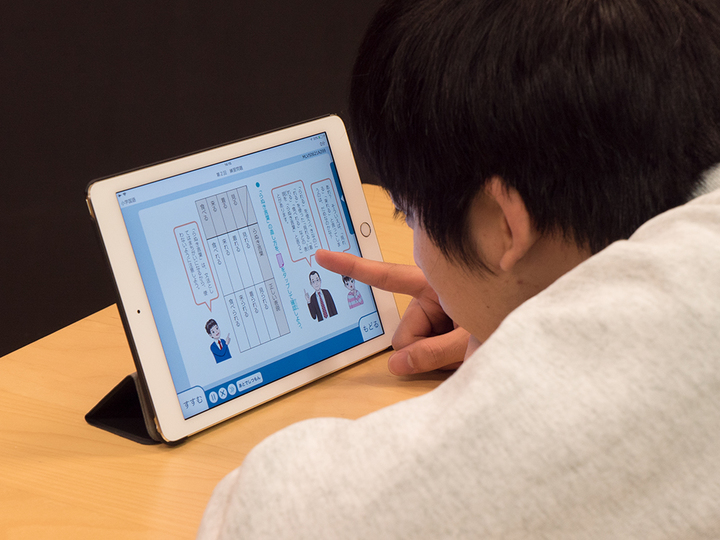

Z会にはiPadで各教科の講座を受けられる「小学生タブレットコース」があり、デジタルガジェット大好きの吉岡君にとっては、最適です。

吉岡君は、さっそくiPadにZ会のアプリをインストールして、小学生タブレットコースを受けてみることにしました。もちろん、編集長には内緒です。

対象となるのは小学3年、4年、5年、6年生。国語、算数、理科、社会、英語という基本5教科に加え、ふだんの学習領域を越えて思考や行動の幅を広げることが目的の総合学習も用意されており、幅広く学ぶことができます。今回は小学5年生をチョイス。

小学生タブレットコースでは紙のドリルに比べ、インタラクティブに学べるのがポイント。文字を読むだけではなく、隠された文字列をタッチすることで重要な箇所を表示したり、自分で文字を書き込んだり、音声やアニメーションが使われるなど、視覚だけでなく触覚や聴覚も使って学ぶことで、体験型の勉強をすることができます。これならちょっとしたゲーム感覚で勉強できそう!

また、好きな時間に受講できるというのもポイント。アプリではスケジュール管理もできるので、自分のスケジュールに合わせて勉強の計画を立てることができます。忙しい吉岡君でも、これなら続けられそうです。

では、さっそくスタート!

校正漏れゼロを目指せ! 国語の授業を受けてみる

まずは国語の授業。校正漏れが多いと指摘された吉岡君。特に「〜れる」「〜られる」の使い分けが意識できていないようです。

そこで小学5年生の国語「わたしたちの社会」第2回の授業でお勉強します。

この授業では、「れる・られる」「せる・させる」という言葉について学習するとのこと。いわゆる助動詞についての勉強ですが、小学5年生の時点でマスターできるようになっています。内容もわかりやすい言葉で解説されていますね。

「れる・られる」には受け身、可能、尊敬などの意味があります。また、「せる・させる」は使役の助動詞。「AがBをする」を「AがBにさせる」のような表現のときに使います。

この辺りは大人でも結構使い分けが難しい場合もありますが、イラストやインタラクティブな操作でとても理解しやすくなっています。

最後に確認問題。実際の例文から、受け身か尊敬か可能かを選択していく問題が多く出ましたが、無事全問正解。吉岡君、ひとつ賢くなりました。

後日、原稿の校正をしていると、これまで見えなかった間違いが見えてきます。小学生タブレットコースの成果が出ているようです。明らかに読みやすく、わかりやすくなった原稿を見て、ほかの編集部員も「お、吉岡君変わったな」と思ったことでしょう。

基礎科学知識を学んでテクノロジーへの理解を深める

国語の授業の成果に気をよくした吉岡君は、次に理科の授業を受けてみることに。編集長に「テクノロジーについてもっと勉強しろ」と言われたので、小学5年生の理科にある「電流の働き」の授業を受けてみます。

この授業では、導線に電流を流すことで、鉄くぎが磁石の働きをする電磁石について理解を深めてみることに。

画面に表示されたイラストをタップすると、解説のアニメーションが切り替わる、隠された文字が出てくるといったインタラクティブな要素が盛り込まれており、電流の働きがわかりやすくなっています。

電磁石は、電流を通したときだけ磁石となります。ギズでも話題に上がる電気自動車やリニアモーターカーもこの仕組みを利用しているんですね。

授業では、身近なものでモーターを作る方法を紹介してくれるコーナーも。早速吉岡君は、さらに理解を深めるために、見よう見まねでモーターを作ってみました。

「なるほど。スイッチオンで磁石の力が発生するからコイルが回って、スイッチオフでは磁石の力が消えるからコイルは止まる。モーターは電磁石の力で動いているんだな」

電気の力と磁石の力が相互に作用すると学んだことで、モーター関連のテクノロジーの特徴が把握しやすくなるでしょう。これからは、電気自動車やリニアモーターカーの原稿を見ても、きちんと仕組みを理解した上で記事を作ることができそうです。

人の話を上手に聞こう。インタビューのやり方は総合学習で学ぶ

最後に、インタビューの方法について総合学習で学びます。吉岡君はインタビューの現場に立ち会ったことはありますが、ほとんど人任せ。ただ隣で話を聞いているだけでした。

そこで、総合学習にある「話題のあの人にインタビューしよう」という授業をやってみることに。

インタビューをするときは「何を聞きたいかというゴールを明らかにすること」が重要ということ。また、インタビューに当たっては、準備が重要。

・相手のことを調べる

・質問内容を書き出しておく

これらはやっておくべきです。授業では実際に校長先生にインタビューすることを想定して、事前準備や質問内容などが具体的に記されているのでわかりやすくなっています。

吉岡君は、さっそく編集部員を相手に「VR開発者」を想定したインタビューの練習を開始。相手のことを調べるとともに質問内容をまとめました。そしてインタビューに臨みます。

吉岡「VRやARという技術がもっと普及するには、どういう点が改善されなければいけないと思いますか?」

インタビュー相手「そうですね。まずVRゴーグルがもっと軽くなる必要があると思います」

吉岡「●●さんはVRゴーグルの開発・設計に5年前から携わっておられますが、当時と比べたらどのくらい小型軽量化されているのでしょうか?」

インタビュー相手「だいたい3割くらいでしょうか。もっと劇的に小型軽量化したいところですが、現在の技術では難しい部分もあります」

吉岡「どのような部分が難しいのでしょうか?」

おお、かなりスムーズにインタビューしていますね。勉強の成果が出ています。

大人も役立つ知識を子どもが学べるZ会の講座

Z会の小学生タブレットコースを受講した吉岡君は、これまでとは見違えるほど仕事ができるようになりました。

これには編集長も驚きを隠せません。

編集長「吉岡君、最近いいね。校正ミスも少ないし、テクノロジーの基礎を押さえた丁寧な説明もできてる。その上、インタビューもうまくなってるね。インタビュー相手も喜んでいるよ」

お褒めの言葉に、吉岡君もまんざらではない様子。

編集長「何か特別な勉強でもしたの?」

編集長は、急成長の理由を尋ねますが、吉岡君はあいまいな返事でごまかすばかりです。結局、編集長はその秘密を知らないまま。吉岡君は内心では鼻高々です。

このように、Z会の小学生タブレットコースは、タブレットならではのインタラクティブさやアニメーションを使った効率的で理解しやすい勉強が可能です。また国語、算数、理科、社会、英語、そして総合学習によって幅広い分野をカバーしており、大人になってもしっかり役立つ内容が盛りだくさんな内容となっています。

さらに自分のペースで学べるのもいいところ。たとえば自分でスケジュール管理をすることで、「自分で考える力」を勉強に限らず身に付けることができます。タブレットなら場所や時間を選ばないので、友だちと遊んだり、習い事に行ったり、いろいろ忙しい小学生でも、これなら長く続けられるでしょう。

小学生の「現在」の学力向上だけでなく、大人になっても役立つ知識を身につけられるように作られている小学生タブレットコース。タブレットだからこそできる内容で、より気軽に、より効率的に、知的好奇心をみたしながら勉強することができるのではないでしょうか。

小学生のお子さんを持つお父さん、お母さん。お子さんの将来のためにも、Z会いかがですか?

※この物語はフィクションです。吉岡君自身は決してポンコツなどではなく、3年目を迎え、後輩をモリモリ引っ張っていく期待の編集部員です。

Photo: ギズモード・ジャパン編集部

Source: 小学生タブレットコース 3・4・5・6年生 体験サイト

(三浦一紀)