没落する地方国立大の何とも悲惨な台所事情

個人研究費年50万円未満の教員が6割

他方で地方国立大学は、運営費交付金削減の影響をもろに被って、教員の新規採用凍結(定年などで退職した教員のポストの不補充)や、個人研究費の削減を余儀なくされた。教員は減っても、授業は既存の教員が受け持たなければならないので、教育負担は増えて研究時間は減った。このように資金面でも時間面でも研究しにくい環境になった。

カネに窮する国立大学は、そして何のために行うのかわからないような「大学改革」に乗り出す。たとえばカリキュラム変更や、グローバル化対応を目的とした頻繁な改組、新学部の開設などである。

名目としては、世の中の変化に対応して大学の社会的存在感を高めるためであるが、文科省から改革に関する補助金を得られるからという事情も大きい。それがまた、改革を本質的でないものとし、教員達は関連する学内事務に膨大な時間を割かれることになり、疲弊ぶりを深めてしまう逆効果になっているのである。

国立大学の科学研究論文は10年前から2620本減

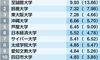

日本の研究力の低下が叫ばれている。科学論文数の世界シェアの順位は主要先進国の中で日本だけが顕著に落ちている。文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学研究のベンチマーキング2017」によれば、2013~2015年における国立大学の科学研究論文は3万1850本と10年前から2620本減、8%減となっている。

ドイツが代表例だが、欧米では比較的層の厚い中堅上位校が論文生産量と研究の多様性を担保している。日本の改革は、中堅層の大学を没落させる結果となった。

競争原理による集中は、マクロで見ても研究力を強くはしなかった。週刊東洋経済が2月5日発売号の特集で国立大学における研究費と論文の生産性を独自に調べてみたところ、一握りの上位大学だけに資金を過度に集中させても論文の生産性は結局上がらないこともわかった。

日本国内で産み出される論文の半分は、国立大学に所属する教員たちによるもの。研究力の低下を突きつめれば、科学研究の担い手である国立大学の疲弊が表面化したものであるといえる。