思えば、読売新聞時代の恩師で今はノンフィクション作家の清武英利さん(67)はどんな時も、取材して原稿を書いていた。

指導を受けた名古屋市の中部本社(現・東京本社中部支社)の社会部長時代も、読売巨人軍代表の時も連載を持ち、何冊も本を出版している。普通、社会部長や球団代表になれば、自分で記事を書くことはなくなるだろう。

十年ほど前、巨人軍の代表室を訪ねた時、「今、こんな取材をしているんだ」と言って、次に書く記事のために、清武さんが訪ねた地を撮った写真を見せてくれたことがある。

「目に見えるように描写するために、ディテイルを記録しておくんだよ」と言うのを聞き、「ああ、この人はどこに行っても記者なんだ」と思ったものだ。

どんなポジションについても、常に取材をし、記事を書いていた清武英利さん。

こんな人は他に見たことがない。なぜどんな時も書き続けているのだろうか?

「なぜって好きだからですよ。書くのが。管理職になるために、会社に入ったわけじゃない。新聞記者になりたかったんだから。結果として管理職になっただけで、書くことには関係ないですよ。書き続けるとみんな言って会社に入ったのに、途中でやめる方がおかしいよ」

清武さんの同期約40人中、書き続けているのは2人ぐらいだという。年を重ねるごとに管理職になったり、大学の教員になったりして、新聞記者はだんだんと書くことを手放していく方が当たり前になる。

「あれだけ訓練したのにもったいないと思わない? 書く動機を失ったんでしょう。失ったんですよ、結局。失うというのは本来変な話。記者職を目指していたんだから。本当は球団運営などではなく、新聞記者として残りたかったですよ。通信部の記者として悠々とやりながら、時折いい記事を書いてみんなを驚かしてやればと思っていたから。ずっと書き続けようと思ってましたよ」

「僕はまず書くことが好き。人に会うことが好き。それから少し上に、(読売新聞を辞めてノンフィクション作家となった)本田靖春さんや、大阪本社で黒田軍団を率いていた黒田清さんがいて、そういう先輩たちを目指していた。連載を書いて本にまとめ、僕が組織から出たらそれをまたみんなが目指していく。以前は、俺もあんな風になりたいっていう目標がはっきりしていたんですよ」

俺は「日本教」の信者

清武さんのノンフィクションでは、必ず登場人物の生い立ちが描かれる。登場人物の生きる芯のようなものが形成された時期としていつも取材しているので、私も真似してみよう。

清武さんは1950年、宮崎県で警察官の父と農家出身の母の元に5人きょうだいの長男として生まれた。父は戦時中、鹿児島の予科練でパイロットとして訓練を受け、夜間戦闘機の「月光」にも乗っていたことがあるそうだ。

「でも、父は戦争のことはほとんどしゃべらなかったですよ。戦争の傷はそれぞれがずっと、持ち続けていたんでしょう」

経済事件の中の人間ドラマを描くことが多い清武さんだが、特攻を志願しながら生き残った人の人生も書いているのは、父に対する思いがあるからだろうか。父は真面目な警察官だったが、昇進試験に落ちたり、容疑者を逃してしまったりして、定年を待たずに家族のために新聞販売店に転職した。

「お袋に言わせると、男はみんな肝っ玉が小さいというのが持論。清武の男もそうだと小さいころから言われていたから、卑怯な真似だけはしたくないと思って育ったんです」

決して裕福とは言えない家庭だったが、母は近所の貧しい人や在日朝鮮人など差別を受けていた人、障害を持っている人たちへの手助けを惜しまなかった。「差別をするな」と子供たちに厳しく言って聞かせ、弱者に親切にするよう身をもって教えた。

「うちのお袋は、きょうだいが障害を持つ友達と仲良くするのを喜んでいたし、僕の友達に馬の種付けをしているすごく貧乏な子がいて、近所からは軽蔑の対象にされていたんだけれども、クリスマスの日に手製のケーキを持って行かされた。その時にやっぱり感動したよ。そういう助け合いの気持ちは昔の人はみんな持っていましたよね」

「そういう育ちもあって、俺は差別する奴は大嫌いだね。差別をするなんて恥ずかしく思えという心持ちが昔の人にはあった。実家は神道なんだけど、俺は神道ではなく、お天道様に胸を張って生きたいという『日本教』の信者なんだね」

「俺は日本教の信者」と語る清武さん。

広告

幼い頃から素朴な正義感を培った少年は、高校生の時、国語の先生に反戦を訴え続けた朝日新聞出身のジャーナリスト、むのたけじを教えられる。

「やはり人はこういう風に生きなければいけないんだと感動しました。でも先生から借りた『詞集たいまつ』を読んだら、『這いつくばっても、生きねばならないときがある』という文章が書いてある脇に、先生が小さな文字で『どんな時なりや?』と書いていた。先生も迷っていたんだね。でもそういう考え方が、自分の中になんとなく染み通っていきましたよ」

1970年に進学した立命館大学では学生運動に明け暮れ、「世の中の裏側を覗いてみたい」と読売新聞社に入社した。記者人生の始まりだった。

記事を書くことは人を傷つける行為

初任地の青森支局で「原子力船むつ」や東北新幹線の用地問題などを取材して調査報道の面白さを知り、社会部に入ってからは警視庁、国税を担当し事件記者として活躍する。

バブル崩壊をきっかけに、政財官の不祥事が続々と明るみになった1990年代半ばからは、特別取材班「清武班」を組み調査報道に当たった。1面トップ級の特ダネを連発し、腐敗を放置した関係者の責任を追及するうちに思い知ったことがある。

「新聞でも本でも雑誌でも記事を書くというのは人を傷つける行為ですよ。褒めることもあるけれど、多くの場合は人を傷つける。それを報じるのが社会的に必要なことであったとしても。そのために配慮をしたり、ブレーキをかけたりはするわけだけれども、書くということは本質的に人を傷つけるものです」

清武班で取り組んだ第一勧業銀行の大蔵省接待汚職事件や、総会屋への利益供与が明るみになった四大証券不祥事では、1997年から98年にかけて企業の元トップや政治家ら少なくとも6人が自殺した。

「それは誰が殺したかというと、特捜検察であり、マスコミの人間であり、自分自身かもしれない。少なくとも責任の一端はあります。でもみんなすぐ忘れるでしょう? 政治家の新井将敬氏や第一勧銀の元会長の宮崎邦次氏の死はすごくショックで、その重みは今もずっと胸に残り続けていますよ」

その死のきっかけになったかもしれない報道を後悔しているわけではない。

「記者としては、報じる道しかなかったのだけれども、それは記事を書く者の業みたいなものでしょう。記者もノンフィクション作家も、ペンが人を殺したり、傷つけたりするということに責任を負うしかない。そういう覚悟のない人間は、だいたい強い者につくんですよ。体制に迎合する生き方は楽だと思うけれど、少なくとも新聞記者は、覚悟を持って仕事をしなくちゃいけない」

自身が巨人軍でトップの問題を告発した時も、この覚悟と責任が背中を押した。

この自殺者6人を出した一連の事件について取材し、まとめた書籍『会長はなぜ自殺したか 金融腐敗=呪縛の検証』の復刊についても、出版社の七つ森書館が読売新聞から出版差し止めを求められる訴訟を起こされ、敗訴が確定した。

その裁判で、清武班の記者の多くは会社側につく陳述書に署名している。

清武さんはこの復刊本のあとがきで、こう記している。

記者は地位が上がれば上がるほど、そのポストをいつでも捨てるぐらいの覚悟がなければ他人を厳しく批判すべきではない。覚悟を持たない記者の筆はたいてい、弱者に強く向かうからだ。

共に不正を追及したかつての仲間の行動をどう受け止めていたのだろうか?

「悲しいなとは思うよ。組織で地位を守り、さらに上の地位に上がる。本人が良ければそれはそれでいい。しかし、人間として、堂々と胸を張って仕事をしたいという気持ちが俺にはあるから、俺は彼らのように生きたいとは思わない」

「多くの場合、覚悟を持たない人間は弱い者を平気でいじめるよ。上から言われた通りにやってしまうから。企業社会でそこを踏みとどまる勇気がないなら、新聞記者はやっちゃいけない。まあそういう人はだいたい新聞記者として終わっている人が多いですよ」

巨人軍、読売新聞に「希望」はあるか?

清武さんは、2004年に巨人軍代表に就任してから球団改革に取り組み、従来の選手契約枠以外に、育成目的で若手の選手と契約する「育成選手制度」を日本の野球界に導入するために尽力したことで知られる。

資金力にものを言わせて、外部の有力選手をかき集める大型補強策から、生え抜きの選手を育てていくチーム強化策に舵を切った。「育成の巨人」への転換は、2007年以降のリーグ3連覇にも貢献したと高く評価された。

昨シーズンは球団史上最悪の13連敗を喫した最近のチームの低迷ぶりをどう見ているのだろうか。

「希望を持てるかどうかが組織が成長できる鍵」と話す清武さん。

「組織論を言えば、低迷している理由の一つは、希望がないことだと思うんです。みんなが育成に望みを託すとか、来年になったらこんないいところが生まれるとか、そんな希望を持てる組織にしていくことが必要です。若い人が育つということは、組織の希望になります」

「あと一歩で完成するところだった」と振り返る育成制度に、清武さんはどのような希望を託していたのだろうか。

「生え抜きが全てとは思いません。でも巨人軍に入った時に、阪神球場に行くと、いつも『強奪野郎』とか『選手泥棒』とか言われ、悔しくて悔しくて、情けないと思った。ヒーローになる人の多くは最初からわかっています。ドラフト1位に大きなハズレはない。だけどドラフト3位、4位以下から、ドラフト4位だったイチローのような人が出てくる時に組織は変わるんですよ。想定外の力だからです」

「記者も同じです。異能、異端、落ちこぼれと思われていた人が自分の能力を引き出して特ダネを書いたとなると、組織が活気づく。それが組織の力になるんですよ」

「もう一つは、球団が組織の内外にはっきり指し示す中長期的な計画、ビジョンを持つことが必要です。こうやって去年とは違うチームにしましょうとか、みんなでこうやって収益を上げましょうとか。モチベーションを引き起こすことはとても大事です。その時に異論や新しい力の芽を摘まないことです。素直に上がってくるようにする。それが育成なんです」

読売新聞の現在の紙面についても、辛口だ。

「恥ずかしいですよ。もともと新聞記者というのは、権力に対する監視役として、政権のあり方を様々な観点から分析し、批判し、国民に伝える役割を負っている。政権の御用紙とか機関紙などと言われるようでは、もはやジャーナリズムとは言えないし、こんなに屈辱的なことはありません」

「少なくとも社会部記者としては怒らなくちゃだめだ。記者一人一人が自由闊達にものを言えて記事を書ける、そんな当たり前のことが当たり前にできるのが皆が求める新聞社だと思います。上層部の言うことを唯々諾々として聞く。そんなのは記者じゃない」

『石つぶて』で清武さんは、汚職事件の摘発が減った理由を、刑事の職人技や捜査にかける思いの継承ができていないからだと指摘している。指導を受けた部下の一人として心苦しいところだが、新聞記者の世界では、清武さんが後輩に残したものは引き継がれているだろうか?

「それは後輩が同じように下の人を育てないとだめなので、今残っているかどうかもわからないです。また、組織と言うけれど、組織も個から成り立っているから属人的なところがあります。個が育たなければ無理ですよ。いくらマニュアル集を作っても、みんなそのようにはやれないですよ」

肩書きのない名刺を持って

ノンフィクション作家として再出発した清武さんが使う名刺は、「清武英利」という名前だけを表に書いたシンプルなものだ。肩書きは入れなかった。

シンプルに名前だけが書かれた名刺を今は使う。

「最初、『記者』って書こうとしたんですよ。俺たちは、記者というのに憧れがある。でも、『記者 清武英利』というのも変だし、新聞記者じゃないしなと思ってね。ジャーナリスト、というのも自分にはどこかインチキくさいと思えて、じゃあ別に何もなくていいと思って何もなしだ」

読売新聞という看板や肩書きがなくなっても取材には全く不便を感じていない。

「肩書きがないと話してくれない人は、結局どんな名刺があっても話してはくれません。だから諦めないことですよ。面談まで取り付ければ、どうにかなる。あとはそれまで書いた本が自分の看板になります。だから書き続けることが大事ですよ」

最新刊の『空あかり 山一證券”しんがり”百人の言葉』(講談社)は、山一證券が自主廃業して20年の節目となった昨年出した。山一で働くことを誇りにしていた「モトヤマ(元山一証券の社員)」100人に、その後の20年の人生を支えた言葉について取材した本だ。

これを書いたきっかけは、しんがりで清算業務の責任者を務めた元幹部から、その苦闘の日々を記録した11冊のノートを託されたことだった。

「それはとても重いものを託されました。一生懸命取材していると、そういうものを渡される時がある。いろんな資料を渡される。その後、しんがりの一人から『この20年みんな色々あったからもう一度書いてください』って頼まれ、編集者に相談したら『お勧めしません。今は他にやるべきことがあるでしょう』と言われたんです。俺はそう言われるとやりたくなっちゃうタチなんだな。『じゃあ100人やろう』ってその場で言っちゃった。モトヤマの人生は面白いんだよって」

一人の人に何度も通い、人間関係を作るところから始める丁寧な取材。そこで育まれた互いへの信頼は、どんな肩書きよりも強力な武器となっている。

支えてくれるのは言葉 そして自分も言葉を紡ぐ

「俺は楽天的」と自身を評する清武さんだが、会社を辞めてから、毎日、二つの戦いを生きていると言う。

「独裁、独善的なものと戦うことと、一人で毎日書くという行為と、二つのことを頑張らなくちゃいけない。気分が良くない時に、それに耐えられるかどうかが勝負なんです」

そんな時に、自分を支えているのは、仕事部屋のあちこちに貼られている「言葉」だ。自分で書いたり、妻に書いてもらったりしたマザー・テレサやヘルマン・ヘッセ、山本五十六などの言葉を毎朝見ては心を前向きに保つ。

清武さんの強い姿しか見ていなかった私には、とても意外なことだった。

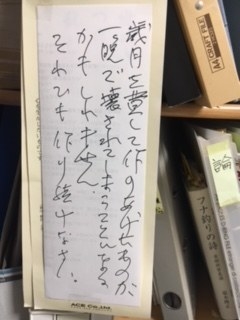

机脇の書類棚に貼ってあるマザー・テレサの言葉。「歳月を費やして作り上げたものが一晩で壊されてしまうことがあるかもしれません。それでも作り続けなさい」

「辛いことがあるじゃないか。そうしたら、言葉集やうちの妻がくれた手紙とか、好きな本を読み返す。そこにいい言葉があるとそれを貼り付ける。少なくとも半日から数日は自分が励みになる言葉だよ。そうやって一日一日頑張っていく。こんなものを頼りに生きているんですよ、みんな」

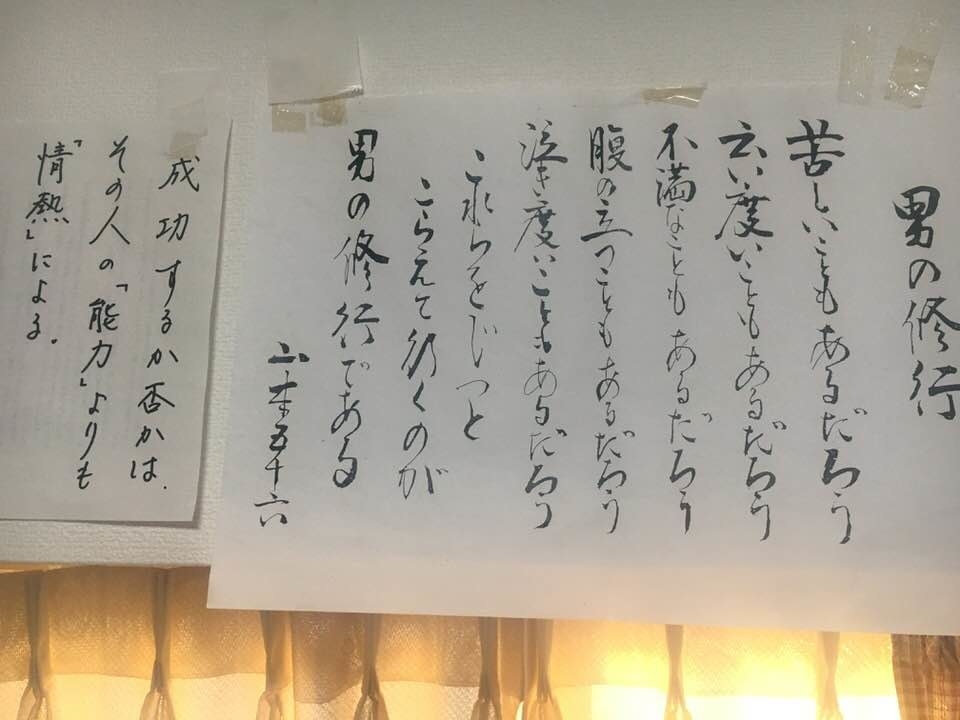

退職直後からずっと掲げているのは、山本五十六の「男の修行」だ。

仕事部屋の壁に貼ってある山本五十六の「男の修行」

「これは巨人軍の時に悔しいことがある度に、よく読んでいた言葉なんですよ。(会社を辞めて)自分で生きるようになってから、こういう言葉を貼るようになりました。人間の気持ちって、いったん落ち着いたつもりでも、次の日には変わったり、ぐらついたりする。毎朝毎朝見て、また頑張ろうと思う。まだ頑張れるって思う。それを1日ずつ増やしていくだけでいいわけじゃないか」

7年ほど前から、自分の「死亡記事の予定稿」を書くのを習慣にしている。これまでやったこと、これからやりたいことを毎年更新する。残された時間を意識し、目標に向かって自分を鼓舞するためだ。

「この仕事を終えるまでは死ねないとか、なんとしてもこれをやり遂げようとか。一つ大きな仕事を終えると、嬉しいからそれも書き足す。俺は『希望記事』と呼んでいるけど、自分の死亡記事を書くと腹が据わります」

様々な言葉で自分を支え、その手で紡いだ言葉もまた、誰かを支えている。

「最近、3人の知り合いをがんで亡くしたという人から、『空あかり』を読んで3度救われたと感想が届きました。人を励まそうとか救いになろうとか、そんな大それたことを思って書いているわけではありません。しかし、これほど作家を励ましてくれる言葉はない」

現在、複数のテーマを同時並行で取材中で、今年もまた新作を発表する。「希望記事」に記す生涯の代表作を、これからもずっと更新し続けていくに違いない。

今年はまた新作を発表する。

【清武英利(きよたけ・ひでとし)】ノンフィクション作家

1950年、宮崎県生まれ。立命館大学経済学部卒業後、75年に読売新聞社入社。青森支局を振り出しに、警視庁、国税庁などを担当し、次長時代には特別取材班「社会部清武班」を作って第一勧業銀行や四大証券の不正融資、接待汚職、山一證券や日本長期信用銀行などの不良債権飛ばしなどの調査報道に当たった。中部本社社会部長、東京本社編集委員、運動部長を経て、2004年8月から読売巨人軍球団代表兼編成本部長。2011年11月、コーチ人事を巡り、球団会長だった渡辺恒雄氏から不当に介入されたと告発し、専務取締役球団代表兼GM・編成本部長・オーナー代行を解任され、係争となった。

その後はノンフィクション作家として活動し、著書『しんがり 山一證券 最後の12人』(講談社)で講談社ノンフィクション賞を受賞。『プライベートバンカー カネ守りと新富裕層』『奪われざるもの SONY「リストラ部屋」で見た夢』『石つぶて 警視庁二課刑事の残したもの』『空あかり 山一證券”しんがり”百人の言葉』(いずれも講談社)、『特攻を見送った男の契り』(WAC)など著書多数。