見たい子あつまれー。

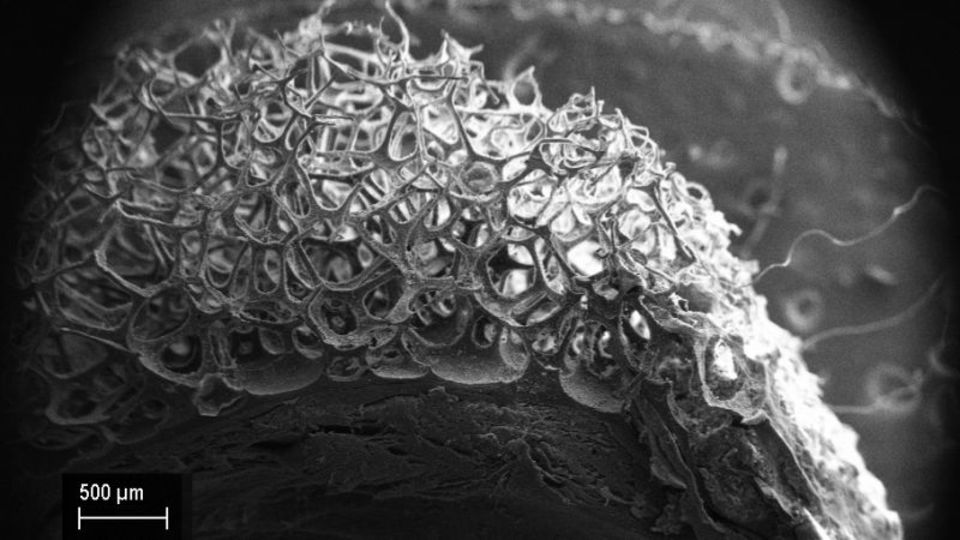

まったく予想もしていなかったところに、自然界は美しさを隠しているものです。そんな一例が、ヒルの卵嚢です。そうです、ヒルです。吸血ヒルを皆さんもすぐに想像されたと思います。医療目的で使われる場合もありますが、とにかくヒルと聞くと顔をしかめてしまうのが現実ではないでしょうか。そんなヒルは、卵嚢(らんのう)と言われる構造の中に産卵します。こちらの画像だと、古いスポンジを思わせる形です。

画像をよく見ると、突起状の構造に包まれていることがわかりますね。これがどうやって形成されるのか、ニュージャージー州ラットガース大学の研究者たちが興味を持ったようです。ヒルという名前を聞いて気持ち悪くなってしまう人にとっては、なぜわざわざそんなものを研究するのかと疑問に思うかもしれません。こういった疑問に対して研究の主著者であるWilliam Saidelさんは次のように答えています。

楽しいからです。そこに何があるのか理解しようとする事は科学の基本です。

…なんだかかっこいいじゃないですか。そして下の顕微鏡画像を見ると、確かに複雑かつ魅力的な構造をしているんですよね。

彼らが研究に使ったのは医療用のヒル。このヒルは泥の中を堀り、自分の体の周りにサナギのように卵嚢構造を作り、その中に産卵した後、そこから自分は抜け出す、ということを行います。残された卵嚢の中でヒルの赤ちゃんが孵るわけですね。特に医療用のヒルは、他のヒルは作らない泡のような物質を外側に作るとのこと。これはおそらく水分蒸発のプロセスによって生成されるのだろうと研究チームは推測しています。チームは石工と冷凍エンドウをプラスチックのケースに入れてこの構造を作る実験も行ったそうです。論文は科学誌『Journal of Morphology』に先月発表されました。

おそらくこの構造のおかげで、卵のは水分を中に保持することができているのだろうと研究者たちは推測しています。外側の突起状の構造は泥の中で卵嚢が動かないよう、ブレーキの役割を果たしているとのこと。

ヒルの卵嚢を拡大して研究してみると、こんなに細かい構造と役割が存在しているわけです。いやー自然界はどこを切り取っても美しいですね。

参加した科学者の一人ダニエル・シャインさんにとっては、ヒルを研究することの意義は「研究する人が多くない」にあるといます。「他の有機体について社会に知らしめる責任を感じています。もし私がしなければ誰もしないだろうと言うようなことです」。この使命感、かっこいいです。

Image: Bill Saidel

Source: Journal of Morphology

Reference: Wikipedia

Ryan F. Mandelbaum - Gizmodo US[原文]

(塚本 紺)