「伝票でよく見るテープ。迷彩と明細をかけた先人のダジャレなのでは?」

この発見に「うまい」「これ気づいた人、天才じゃない?」と感心する人が続出しました。

と思ったら、「迷彩」ではなく「マーブル」では? という指摘が。

この柄は一体何? ということで、BuzzFeed Newsは横浜市の印刷会社、野毛印刷社に話を聞きました。

広告

マーブル=大理石

野毛印刷社の担当者によるとやはり「迷彩」ではなく、マーブル。マーブル巻きという束ねた紙を糊や針などで綴じ、背をマーブル模様のテープで包む製本の手法のことだそうです。

マーブルとは英語で大理石という意味。伝票やメモ帳、事務用便箋などの背に多く使用されています。

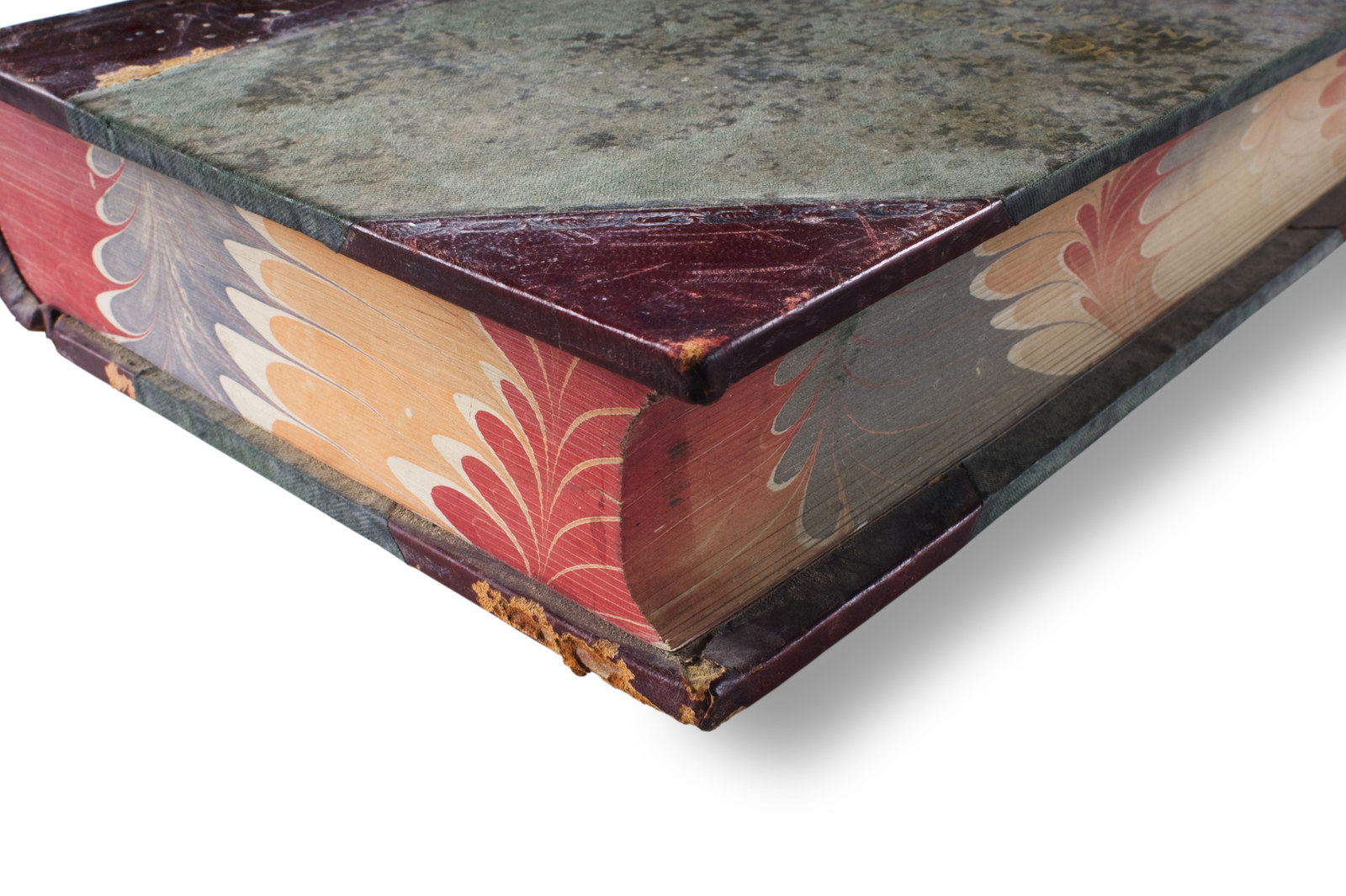

印刷にマーブル模様が登場したのは、17~18世紀頃のヨーロッパ。

書籍の見返しや背などに革の代用として、マーブル模様を施した紙が使われ始めます。

その後、帳簿などでも小口面(本の裁断面)にマーブル模様をあしらうようになりました。「マーブル模様は当時の流行りだったのではないか」と担当者は話します。

ヨーロッパから日本に

日本にもヨーロッパで使われていた小口面のマーブル模様が伝わりました。

野毛印刷社の運営するサイト、ヒラメキ工房によると、明治時代には書籍や帳簿の小口面に使われていました。「帳簿から一枚抜き取ると模様がつながって見えないので、抜き取ってもすぐにわかってしまう」という改ざん防止目的だったそうです。

その後、小口面に使われていたマーブル模様が、背をマーブル柄のテープで包むマーブル巻として使われるようになります。

「(マーブル巻は)戦前からあったと考えられますが、多く出回り始めたのは昭和30年以降と考えられます」

事務用品の伝票などで親しまれてきたマーブル巻き。ただ、近年マーブル巻の使用は減っているそうです。

マーブル柄の封筒や便箋

マーブル巻きを「もっと多くの人に知ってもらいたい」という動きがあります。

製本テープなどを扱う株式会社古河は、「マーブル紙のシリーズ」という商品を発売。事務用品としてだけではなく、一般の消費者にもマーブル巻きを広めようとしています。

マーブル柄のレターセットや便箋、ポチ袋、水のりテープが販売されています。詳しくはこちらから。

Sumire Nakazonoに連絡する メールアドレス:sumire.nakazono@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.