1. 金は2つの中性子星が衝突してできる。

2. 4光年先に、地球サイズの惑星を7つ持っている恒星がある。

3. 世界で初めて、ヒト胚の遺伝子がイギリスで編集された。科学者が明らかにした話によると、非常に初期の段階の胚から遺伝子が取り除かれた。

4. 雲の「新種」が公式に登録された。荒れた海のような形で、名前はアスペリタス。

5. 2016年は観測史上、最も暑い年だった(2017年がどうだったかはまた今度、お知らせします)。

6. 人類は1950年代以降、83億トン以上のプラスチックを生産した(今も増加中)。でもそのほとんどがゴミに。

7. 西南極のラーセンC棚氷から今年、とうとう巨大な氷の塊が分離した。棚氷の亀裂は2011年に発見されていた。

8. 太陽系外からやってきたことが初めて確認された恒星間天体が9月、太陽の近くを通過した。この天体は天文学者によって、オウムアムアと名付けられた。

ハウメアの自転周期は約4時間。

広告

9. 海王星より外側を周回する、じゃがいものような形をした準惑星「ハウメア」の周囲には環がある。

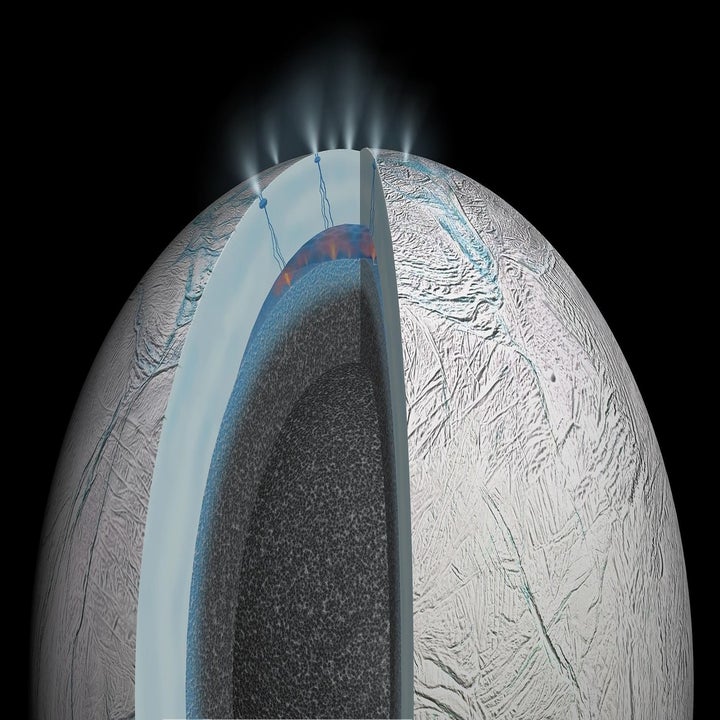

10. 土星の衛星エンケラドスの海底では、熱水活動が起こっている可能性がある。つまり、何らかの生命を育むために必要な要素が全て揃っているということ。

11. そのエンケラドスの「タイガーストライプ(虎縞)」と呼ばれる亀裂は、海に張った厚さ20キロの氷に巨大な岩石が衝突してできたものかもしれない。

12. 土星の別の衛星タイタンは、電気を帯びた砂丘に覆われているかもしれない。

13. そして土星の環には小惑星の衛星(ムーンレット)が何百万個もあり、それが土星の環に穴をあけている可能性がある。

45万年前、イギリスがヨーロッパから地質学的に分離した時の大洪水(イメージ図)。

14. 南極大陸には、これまで知られていなかった川や池、滝が至るところにある。

15. 45万年前の大洪水でケント州がフランス北部から離れ、その影響でイギリスはヨーロッパから地質学的に分離した。

16. ある科学者グループは、ニュージーランドやその周囲の地下にある地殻の一部が、海に沈んだ大陸なのではないかと考え調査している。大陸は1995年にその存在が最初に提唱され、ジーランディアと名付けられた。

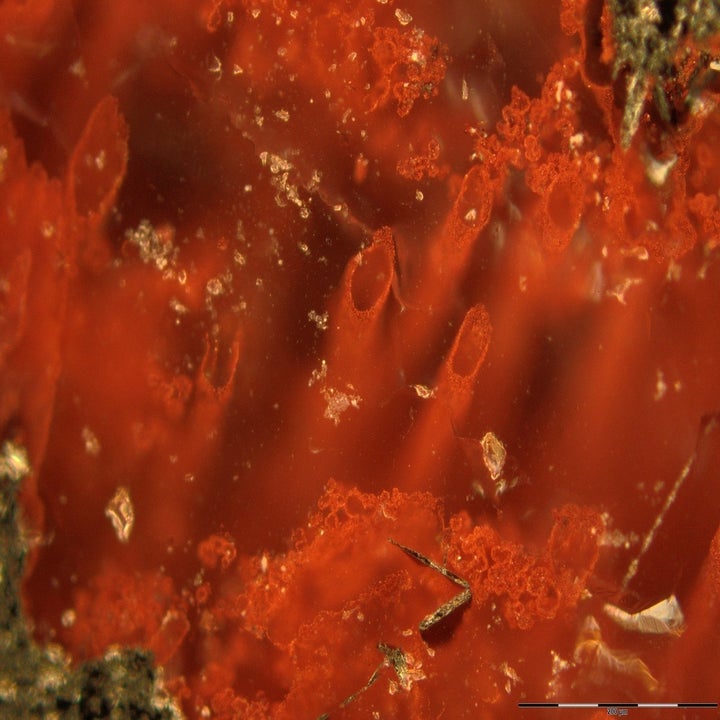

17. 地球には、37.7億年も昔から、深海底の熱水噴出孔に生命が存在していたもよう。

18. スイス・アルプスの氷河氷を調査したところ、人間はこれまで2000年以上にわたり、自らに鉛を盛ってきたことが分かった。

19. 月は、これまで考えられていたよりほんの少しだけ年上かもしれない。太陽系ができた6000万年後に生まれ、現在は御年45.1億歳。

20. また、これまで数十億年にわたって、地球は月に酸素のシャワーを浴びせていたことが分かった。

21. 火星の2つの衛星フォボスとダイモスは、火星に巨大な何かが衝突した時にできたものである可能性がある。

22. 屋根の上には、星くず(ものすごく小さな隕石)が積もっているかもしれない。

23. 小惑星の地球衝突や近くの超新星など、天体物理学的な出来事が原因で地球上の生命が全滅してしまう可能性は、数十億年に1度、1000万分の1の確率。

広告

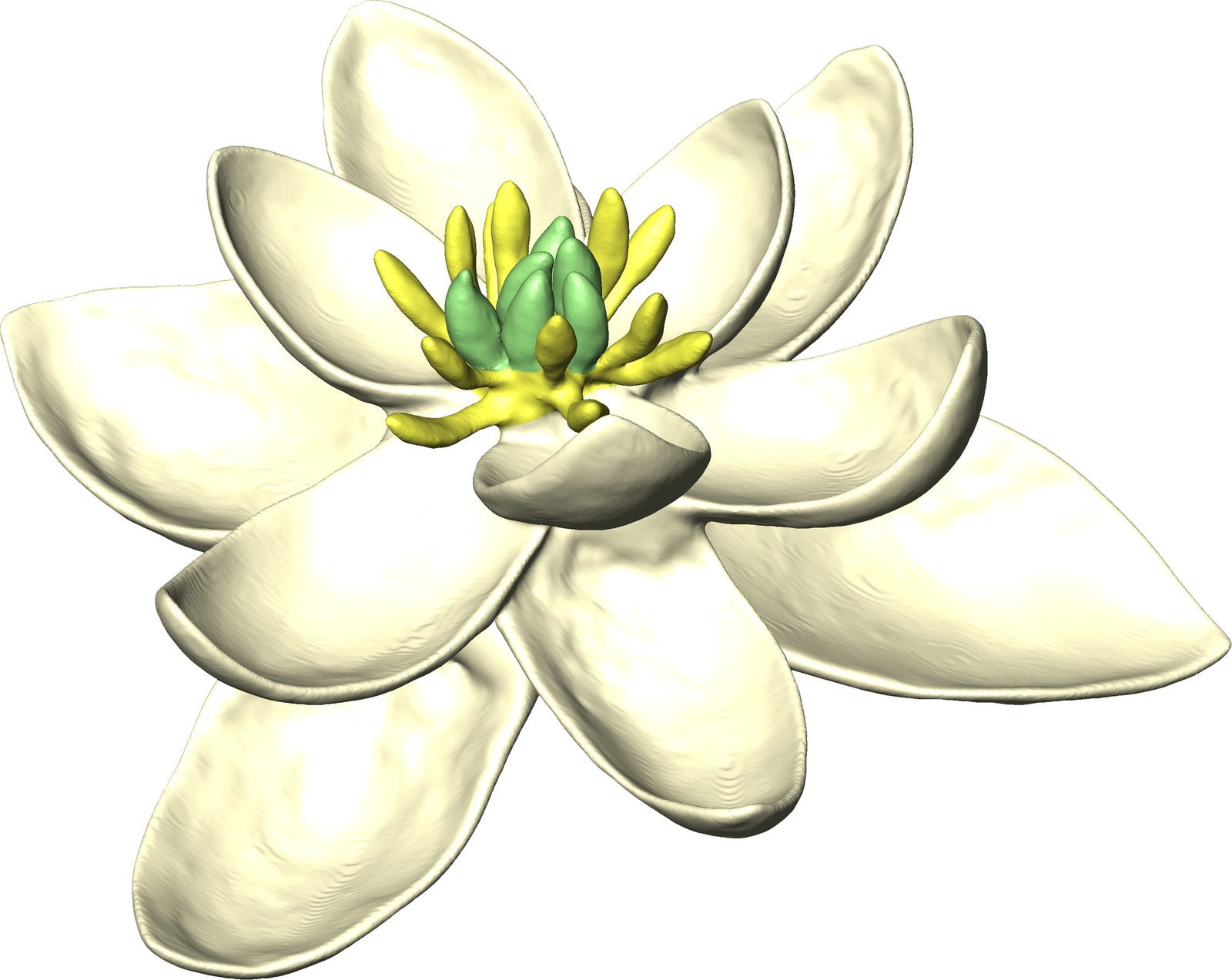

全ての花の「最も近い共通祖先」はおそらく、こんな感じだった。

24. 全ての花の「最も近い共通祖先」はおそらく、少しユリに似ていた。

25. 2億4500万年前の三畳紀(地質時代の年代区分で、中生代の最初の紀)に生息していた、魚を食べる爬虫類の一種は、卵ではなく赤ちゃんを産んでいた。

26. ティラノサウルス・レックスは実は走れなかった。

27. 6200万年前、地球上にはオオカミくらいの大きさのカワウソがいた。

28. 恐竜の中には、卵を産み落としてからふ化まで、6カ月かそれ以上かかるものもあった。

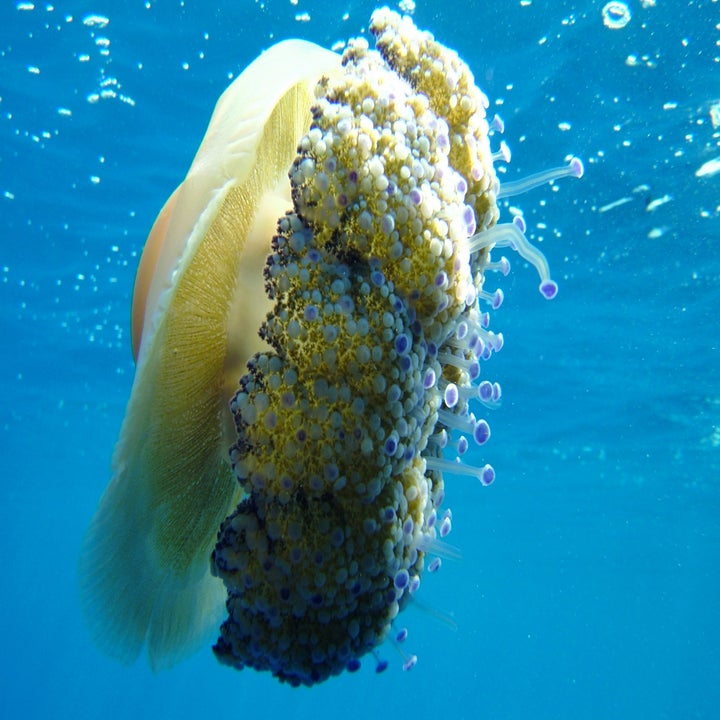

30. 上下が逆になったような形で知られるサカサクラゲは、脳がないのに眠る必要がある。

31. レッサーパンダとジャイアントパンダは、笹の葉を消化する能力を別々に進化させたが、両者のゲノムは類似している。

32. メイガ科のハチノスツヅリガの幼虫は、プラスチックを分解できる。

33. 香港で、木登りができるカニが発見された。

クマムシは、乾眠する際にガラスのような物質で体を満たす。

34. ハダカデバネズミは、酸素がなくても最長で18分間、生存できる。エネルギーを作るのにブドウ糖(グルコース)の代わりに果糖(フルクトース)を使うため。

35. クマムシは、乾眠する際にガラスのような物質で体を満たす。

36. ハチは、他のハチが道具を使っているのを見て、使い方を学ぶことができる。

37. 甲虫の中には、アリの背に乗ってコロニーの中で暮らす種類がいる。

38. クモは全体で年間4〜8億トンの昆虫を食べる。

39. ザトウクジラの子供は、周りのクジラに聞こえないようこっそりと母クジラに話す。

40. ウミヤツメの性別は、稚魚の時にどれだけ早く成長したかで決まる可能性がある。

41. オウムの間で笑いは伝染するようだ。

42. ブラジルに生息するパンプキン・トードレットという種類のカエルは、聴力を失っているため、異性を惹きつける時に出す自分の鳴き声を聞くことができない。

43. カラスは、事前に計画を立てたり、自制したりする能力がある。

子犬は、赤ちゃん言葉で話しかけた方がよく反応する。

44. 子犬は、赤ちゃん言葉で話しかけた方がよく反応する。

45. 神経科学を学んだ人の中にも、脳に関する迷信を信じている人がいる。

46. 欧米男性の精子数は、過去40年で約50%減少した。

47. ネットいじめが話題になっているにもかかわらず、子供がいじめられる可能性はやはりネットの世界よりもリアルの世界での方がずっと高い。

48. ジカ・ウイルスは、血管壁を覆う細胞に感染する可能性もある。母親からお腹の子へは、このようにして胎盤から感染する。

49. ウィスキーに水を加えると、風味豊かなフェノール分子が表面に浮かび上がり、ウィスキーがより味わい深くなる。

50. シチリア島の洞窟で見つかったテラコッタ製の壺に残っていたワインの痕跡から、イタリア人は6000年前からワインを飲んでいたと考えられている。

51. インドで行われた大規模な実験によると、プロバイオティクスのサプリメントは実際に免疫システムに良い効果をもたらす可能性がある。ただし、適正な菌株が使われている場合に限る。

52. 2012年から2016年の間で、屋外の人工照明の面積は地球規模でみると毎年2%以上拡大し、明るさも増加した。

科学者は、未熟児のヒツジを人工子宮の中で育てることに成功した。

53. 科学者は昨年、未熟児のヒツジを人工子宮の中で4週間育てることに成功したと発表した。

54. ナメクジの粘液からヒントを得た接着剤が発明された。ブタの心臓を元通りに接着できるもので、傷の修復にも役立つかもしれない。

55. CRISPR(クリスパー)と呼ばれるシステムを使い、細菌のDNAに画像や動画を保存できる。

56. 人体冷凍保存について、(非常に小さな)組織を解凍する方法がついに見つかった。

57. 垂れないワイン・ボトルを作ることが科学的に可能だと判明した。