邪気払いに七草を食す

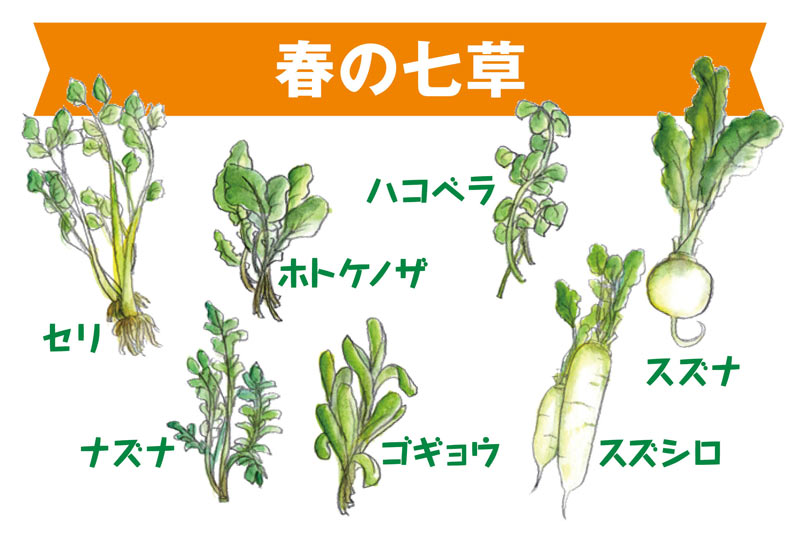

七草は、芹(セリ)、薺(ナズナ)、御形(ゴギョウ)、繁縷(ハコベラ=ペンペン草)、仏座(ホトケノザ)、菘(スズナ=蕪)、蘿蔔(スズシロ=大根)の「春の七草」をお粥にして食べて祝うもの。スーパーなどでも「春の七草セット」を手に入れられるますから、現代でも楽しむ人が多い行事です。

七草には邪気払いの意味があり、無病息災を祈って古くから行われてきました。平安時代の法令集『延喜式(えんぎしき)』にも記載があり、米、粟、黍(きび)、稗子(ひえ)、草子(みの)、胡麻、小豆の七種の穀類を入れていたとされています。

また、平安時代の随筆『枕草子』には、「七日の日の若菜を、六日、人の持て来〜」とあるように、人々は春先に野に出かけ若菜摘みを楽しんでいたといいます。

七草には邪気払いの意味があり、無病息災を祈って古くから行われてきました。平安時代の法令集『延喜式(えんぎしき)』にも記載があり、米、粟、黍(きび)、稗子(ひえ)、草子(みの)、胡麻、小豆の七種の穀類を入れていたとされています。

また、平安時代の随筆『枕草子』には、「七日の日の若菜を、六日、人の持て来〜」とあるように、人々は春先に野に出かけ若菜摘みを楽しんでいたといいます。

なぜ、七草か

なぜ、七草の習わしを人々は大切にしてきたのでしょうか。その秘密は、7種の野菜に含まれる栄養成分にあるようです。例えば、芹はビタミンCやβカロチン、ミネラル類が豊富に含まれており、薺はアブラナ科の植物で、やはりビタミン・ミネラル類が豊富です。そして、どれも越冬性の強い植物で、まだ寒さの残る時季でも手に入れやすいものだったのです。

旧暦の1月7日は、新暦の2月初旬から中旬にあたります。つまり、春の兆しが現れてくる頃に行われていたのです。冬には青物を補給することが難しい時代に、春先に採れる青物を食べることは、栄養学的に見ても理にかなっています。

地方によっては、春の七草の種類が異なることもあり、また七草粥にはいくつかを入れればよいともされています。その土地で採れる春の青物を感謝をもって食していたのでしょう。

現代では、冬でも青野菜を気軽に食すことができるようになりました。しかし、年末年始のご馳走続きで胃腸が疲れている人も少なくないはず。不足しがちな青野菜を消化のよいお粥でいただく七草粥は、現代人の心身にとっても“救い”となりそうです。昔の人の願いに思いを馳せつつ、ぜひ七草粥で身体をいたわってあげてください。

〔リンク〕この先の天候 長期見解

地方によっては、春の七草の種類が異なることもあり、また七草粥にはいくつかを入れればよいともされています。その土地で採れる春の青物を感謝をもって食していたのでしょう。

現代では、冬でも青野菜を気軽に食すことができるようになりました。しかし、年末年始のご馳走続きで胃腸が疲れている人も少なくないはず。不足しがちな青野菜を消化のよいお粥でいただく七草粥は、現代人の心身にとっても“救い”となりそうです。昔の人の願いに思いを馳せつつ、ぜひ七草粥で身体をいたわってあげてください。

〔リンク〕この先の天候 長期見解

参考資料など

「たべもの語源辞典新訂版」(清水桂一編、東京堂出版)、「現代こよみ読み解き辞典」(岡田芳朗他編著、柏書房)、「小泉武夫食のベストエッセイ集」(小泉武夫、IDP出版)