1924人、1803人……もう一つの日本社会

2014年:1924人、2015年:1803人、2016年:985人——。この社会から消えていく失踪者の数を推測するデータである。

まったく着目されてこなかった数字が「失踪」を読み解く鍵になる。

「行方不明者は年間8万人以上…」と表現されることが多い。これは正確ではない。多くの場合、行方不明者はすぐに発見されているからだ。

年間の行方不明者届から、所在が確認できなった人の数を引く。つまり本当に行方がわからない「失踪者」の数が冒頭の数字だ。

より正確にいえば、「失踪者」の中には届出をしない人たちもいるので、失踪者の数を推測する一つの指標である。

少なくとも2000人近い人がある日、忽然と姿を消している。この社会のもう一つの現実を示す数字だ。

注目されてこなかった社会問題「失踪」

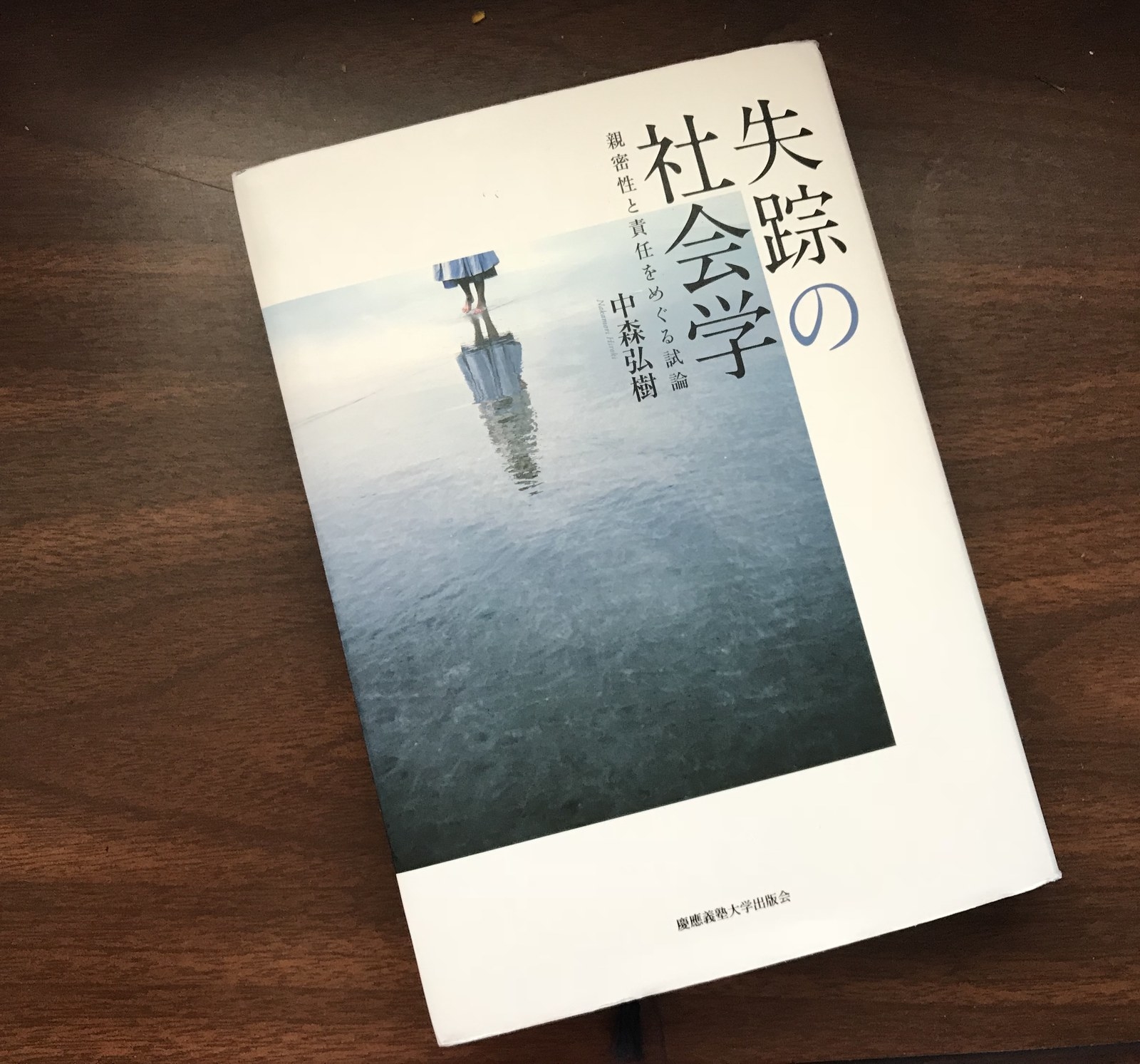

背景に何があるのか。1冊の本が注目されている。1985年生まれの気鋭の社会学者、中森弘樹さんによる『失踪の社会学』(慶應義塾大学出版)だ。

研究テーマも見つからず、暇だった大学院時代。中森さんが偶然みていた昼ドラで、主人公にとって大切な幼馴染みが突然、「失踪」する場面が描かれていた。

ある人が突然、消える。主人公が抱えた喪失感の背景を考えてみると、非常に特殊な経験でありながら、それは私たちが経験する死別や離別とも通じるものがあるのではないか。

失踪を社会はどう受け止めてきたのか。時間をかけて研究するに値するテーマに思えた。

中森さんは失踪を「人が家族や集団から消え去り、長期的に連絡が取れずに所在も不明な状態が継続する現象」と定義する。

そして、失踪は現代において《注目されてこなかった社会問題》だと語る。

神奈川県座間市で起きた9遺体事件で「失踪」という言葉は注目された。

しかし、注目を裏返せば、10代、20代の若い男女が次々と遺体で発見されない限り、語られなかったということだ。

かつて憧れられた「失踪」

《失踪は1年間で数千人単位で起きていますが、それらが日常的に話題になることはありません。

家族のなかには(もちろんケースごとに違いますが)、引け目もあり公表してほしくない、そっとしておいてほしいという気持ちがあり、社会の側では日常的に起きているから話題にならないというのが、現代における失踪の語られ方です。

これまで、失踪や蒸発がどう語られてきたか。週刊誌の記事を対象に分析しました。

簡単にまとめると、1970年代の失踪は「憧れの対象」でもありました。まじめなサラリーマンの夫に見切りをつけ、閉じ込められた家を飛び出すという語られ方をしていたんですね。

失踪する「蒸発妻」をけしからんと批判しながらも、離婚も一般的でなかった。

夫婦関係に見切りをつけて出ていく女性というのは、縛りつけられる家族関係から解放されるという意味合いも同時にあったのです。

1980年代に入ると、離婚も増えていき、失踪に解放という意味合いをもたせるのは難しくなった。

蒸発という言葉も使われなくなり、それ以降は、失踪は残された人たちへの「無責任な行動」であるという言説が強くなっていきます。

家族というのが、選び直せない関係から、選び直すことができる関係に変化していくなかで、失踪の意味合いも変わってきたのです。》

どうにもならないしがらみ、人間関係から逃れるための「失踪」から、無責任な行動としての「失踪」へ。社会の受け止め方は変わっていく。

広告

当事者はどう受け止めていたのか?

中森さん

では、当事者にとっての失踪とは何か。

中森さんは、失踪者を探そうとする家族、家族を支える人たち、失踪を選んだ当事者へのインタビュー調査を重ねた。見えてきたキーワードは「曖昧な喪失」だ。

大切な人たちが生きているのか、死んでいるのかもわからない中途半端な状態を、残された家族は生きていく。

曖昧であることで、割り切れなさは増していく。

中森さんに対して、夫が失踪した家族は「潔く死んでいてほしい」という言葉を繰り返す。

一人暮らしの息子が失踪した家族ーー帰ってくる見込みは薄いと思っているーーは「行方不明っていうのはね、事実がないんですよ。まだ生きてるんじゃないかっていう」と語る。

「曖昧な喪失」に直面する家族のストレートな声だ。曖昧な喪失に区切りはない。

親は子供のことを知っているのか?

《人は身近な存在だからといって、その人のすべてを知っているわけではありません。家族と失踪者の関係も同じです。

失踪してしまったら、周囲から「なぜ、家族なのに悩みを知らないんだ」と責められることもあります。

自分が知らなかったことを責める気持ちすら持ってしまう。

周囲は「親ならば子供のことを知っているはずだ」「妻ならば夫のことを知っているはずだ」と思いがちですが、実はそう考えている人ですら全然知らないんですよね。

でも、これって失踪者に限らず、家族というのはそんなものだと思うのです。》

曖昧な喪失、周囲は何ができるのか?

ここで問題は2つにわかれる。「曖昧な喪失」を経験し続ける、家族や友人らに対して必要な支援とは何か。周囲ができることはあるのか。

もう一つは、ここまで残された家族に辛い思いをさせてしまう失踪者の背景に何があるのか。

まず、支援について考えてみよう。

中森さんは、失踪した家族らを支援するNPOスタッフの調査を通じて、あまり注目されてこなかったケアについて論じている。

曖昧な喪失を生きる多くの家族は、周囲の中途半端な善意に傷つく。

例えば「北朝鮮の拉致ではないか」「あの身元不明の遺体ではないか」——。よかれと思って発した言葉が、逆に精神的なダメージになる。

支援スタッフが支える「物語」をつくる力

《調査をしながら見えてきたのは、曖昧な喪失を生きる家族にとって、NPOスタッフたちは第三者として、情報を提供してくる人たちであり、同時に自分たちの悩みを聞いてくれるセラピストの役割も兼ねているという現実でした。

でも、厳密に言えばスタッフはどちらの専門家でもないのです。

彼らは、ありそうもないことは言わないことに気をつけながら、事実に基づく情報提供や考え方を示唆しながら、家族が語る「物語」を聞いているんですね。

大事なのは、曖昧な喪失を生きる当事者が、彼らに語ることで、自らの「喪失体験」にあらたな意味づけを見つけていることです。

語られる「物語」が変化していくんです。

これはとても重要なことだと思いました。喪失体験をなくすのでもなく、不合理な希望にすがるのでもなく、喪失とともに生きる「物語」を生み出す支援といってもいいのではないか。

そう考えることができるのです。》

「曖昧な喪失」と向き合うこと。それは、喪失感を消し去るのでも、克服するのでもなく、無理なく付き合っていくものではないか。

『失踪の社会学』のなかにこんな調査結果がある。

息子が失踪したある夫婦は、当初は息子の安否が気になり不安が絶えなかった。

しかし、相談するスタッフが「息子が自殺している可能性を認めつつも、生きている可能性がある具体的根拠」を示されることで、不安だけの「物語」を転換する。

彼らはスタッフと話す過程のなかで、「息子がどこかで生きている」という新しい「物語」で生きて行く道を選ぶ。

不安とともに生きる物語から、会える可能性を生きることを信じる物語を生み出す。

これは第三者の支援がなければできなかったことだ。

失踪者は無責任?

第三者の支援がなければいけない。これは失踪者についても言えることだ。彼ら失踪者は、例えば家族に対して「無責任」な存在なのか。

ケースごとに違うものの、やはり一概に「無責任」とは言えない、と中森さんは論を進める。

両親からのネグレクトを受けながら育ち、その家庭から失踪を選んだ女性の話が示唆的だ。

強い責任感から自殺を選ぶなら……

《この女性は、失踪前に自殺未遂を経験しています。その自殺未遂も「家族に迷惑をかけている」という強い責任感から生じたものです。

むしろ、責任を過大に背負いこみ自殺という選択になっている。彼女は失踪によって、家族から解放されて生きられる道を選んでいる。

親密な関係のなかで追い詰められる人がいる。そこから失踪することは否定できませんよね。》

彼女は極端なケースかもしれない。しかし、私たちは例えば学校、職場、組織で追い詰められることで人は死を選ぶことを知っている。

ここから逃げる=失踪という選択肢を「無責任」という言葉で、批判していいのだろうか。

中森さんは、責任によって自殺を選ぶ人がいるなら、責任から個人を解放する可能性として「失踪」を捉え直すこともできる、と問う。

安全に逃げられる場はどこにある?

座間市の事件現場

それは、座間市の事件とも通底するものだ。事件の発覚以降も、自殺をほのめかすSNSの書き込みは続く。

死にたい、と書き込むことを規制しても、それは問題が見えなくなるだけで、存在し続けるだろう。

《失踪について考えながら、家族や学校といったコミュニティーと関係がうまくいかないときに何が必要なのかを考えました。

それは「外部の第三者」ではないか、と思うのです。

コミュニティーから逃げ出す可能性を排除せず、受け止めて、安全に逃げ込める場……。そんな「逃げ場」があればいいと思うのです。

逃げ場にいる「外部の第三者」は家族や友人よりも日常的な関わりは薄い。だからこそ、支援できるし、話せることもあると思うのです。

それは失踪する家族とともに、新しい物語をつくっているNPOスタッフのように……。》

人は物語とともに生きている。周囲への責任感が強い人ほど、自分を追い詰める物語をつくり、それに規定されていく。

「消えてしまいたい」くらいの絶望を吐き出し、理解されてから始まることもある。年に数千人が消える社会が問いかけることはなにか。

若き社会学者が投げかける問いに、今こそ向き合うときなのかもしれない。

バズフィード・ジャパン ニュース記者

Satoru Ishidoに連絡する メールアドレス:Satoru.Ishido@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.