ただの漫画化じゃない!

羽賀翔一さん

「あっコペル君だ!」

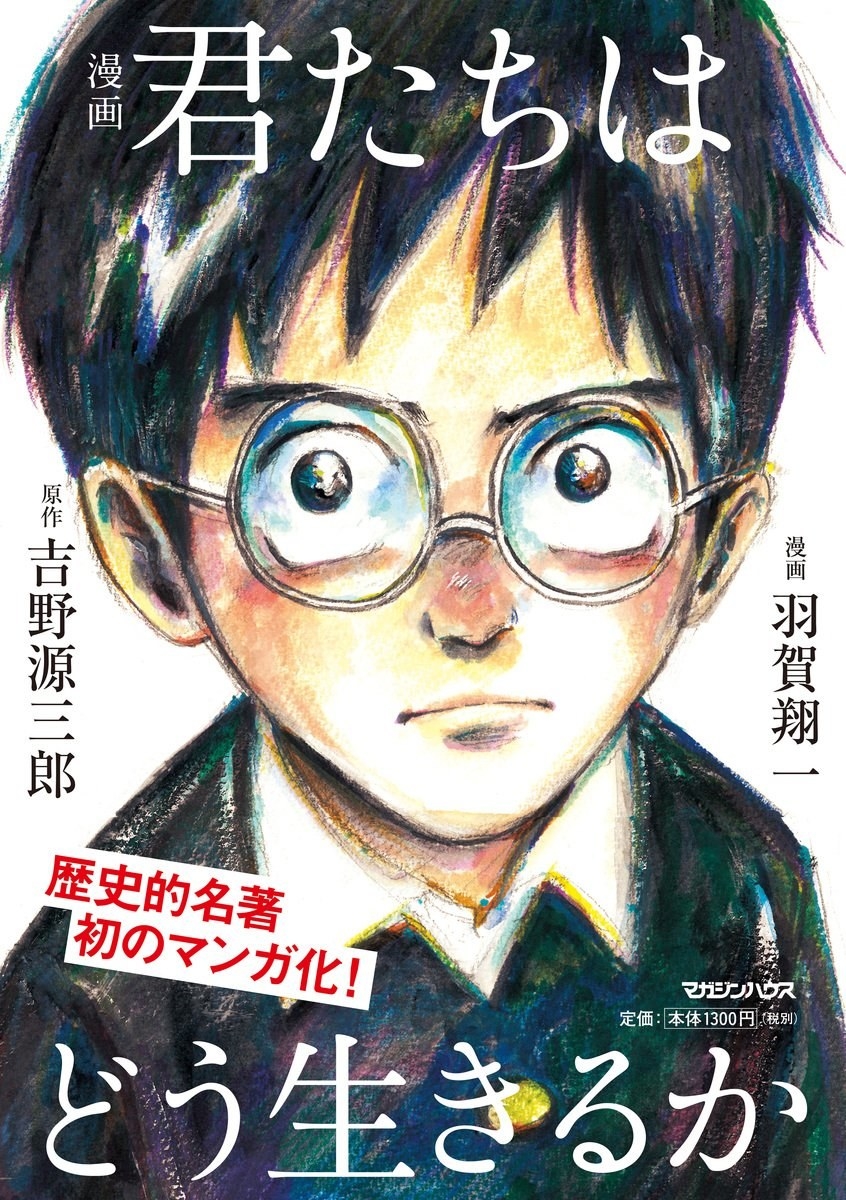

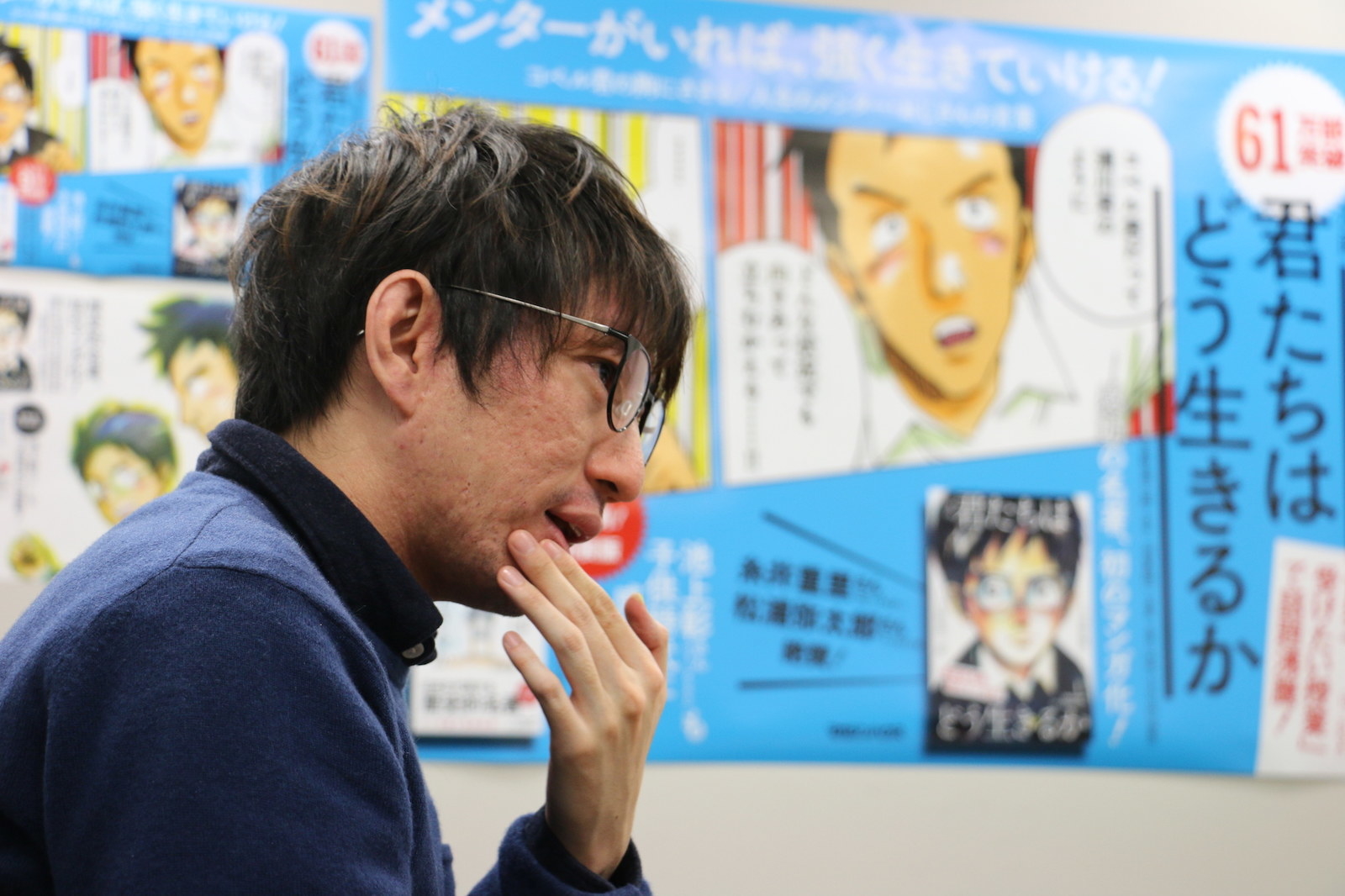

8月の発売直後から出版界を賑わす大ヒットとなったマンガ版『君たちはどう生きるか』(マガジンハウス)の漫画家、羽賀翔一さんの第一印象である。

主人公のコペル君にそっくりなメガネ姿の作家がそこにいた。

いまからちょうど80年前、1937年に刊行された児童文学のマンガ化が異例のヒットとなり、11月末段階で80万部に達した。

話題が話題を呼び、きっとこの記事が出たあとも、数字が塗り替えられるのは確実だ。

ヒットの理由はいろいろと分析されている。曰く戦前から読み継がれた物語の普遍性、曰く昔読んだ世代に刺さった、ヒット作を手がけた編集者の企画力、プロモーションの力——。

たぶん、どれも当たっているが、もう一つ、大事な事実がある。このマンガは、原作をただコミカライズしたものではない。

物語の核はどう表現するのか。羽賀さんは、原作者・吉野源三郎と向き合い、コペル君に向き合い、彼が「どう生きるか」を考え抜く。

マンガで表現されているのは、羽賀さんの感性でしか捉えられなかった名著の本質だ。

「恥ずかしながら『君たちはどう生きるか』の存在すら知りませんでした」

《僕は恥ずかしながら、この本の存在すら知らなかった。ちょうど2年前、編集者を介して、漫画化のお話をいただいてから、初めて原作を読みました。

このタイトルで、岩波文庫でしょ。最初は「どんだけお堅い話なんだろう?」って思ったんです。

読み始めて、これはキャラクターがちゃんと存在している。ただの説教くさい話ではなくて、人間が描けているんだって思ったんです。》

で、何が書いてあるの?

『君たちはどう生きるか』は1937年に刊行された。作者は、戦後民主主義をリードしたオピニオンリーダーにして、名物編集者の吉野源三郎である。

物語を簡単にまとめておこう。

時は、1937年——。戦争、全体主義の時代である。この年、日本も日中戦争に突入した。

『君たちは〜』は最初、当時の子供に向けたシリーズの一冊として、新潮社から出版された(現在、一番流通しているのは吉野が勤めていた岩波文庫版だ)。

主人公は15歳の少年・本田潤一、あだ名は「コペル君」。

父親は3年前に他界しており、母親と暮らす。

成績は優秀だけど、落ち着きがない。目下の悩みは背が小さいことだ。母の実弟で、大学を出たばかりの「おじさん」と仲が良く、2人で遊んだり、出かけたりしている。

このおじさんがあだ名をつけた張本人だ。コペル君というあだ名はコペルニクスにちなんでいる。

2人で出かけた銀座のデパートの屋上——そこで、コペル君はなにげなく「人間って、水の分子みたいなものかも」と気づいたことを話す。

彼には、屋上から見える人の流れが、まるで水の流れのようにみえた。世の中を水に例えれば、自分の存在は分子ではないかと思えたのだ。

「目をこらしても見えないような遠くにいる人たちだって、世の中という大きな流れをつくっている一部なんだ。もちろん近くにいる人もおじさんも僕も」、とコペル君は気づく。

自分の都合だけで捉える狭い世界から、「広いこの世の中」の中にいる自分を見つめ直すのだ。

おじさんはこの一言は、地球が宇宙の中心という天童説から、地球が太陽を回っているという地道説を唱えたコペルニクスのような発見だったとノートに書き記す。

それ以来、彼を「コペル君」と呼ぶ。あだ名の由来である。

友人を裏切ったコペル君の後悔

マンガも原作も、こうしたコペル君の体験と、おじさんのノートが交互に登場する作りになっている。

小説のなかで、なにか派手な事件が起きるわけでもない。コペル君の学校や友人関係という狭い世界の出来事が軸になっている。

彼はいじめに目をつぶらない友人の姿を見たり、ノートも満足に買えない貧しい友人の芯の強さに触れたりしながら、人を、社会を考える。

物語のハイライトは終盤にある。

友人たちと暴力を振るう上級生に立ち向かおうと誓いあいながら、コペル君だけが暴力に怖気づき、立ちすくんでしまう場面だ。

いじめを目の前に、コペル君は彼らを裏切り「死んでしまいたい」と思う……。

羽賀さんは、原作と構成を変え、このシーンをマンガ版の冒頭に持ってきた。

一体なぜ?

君たちは「こう生きろ」と書いていない!

《この小説のタイトルは『君たちはどう生きるか』ですが、どう生きろというのは書いていないんですよね。

つまり「こう生きろ」と答えをだす本じゃないんです。

むしろ対極で、どう生きるかを、自分で考え続けること。抱え続けること。それを放棄しないということが書かれている本なんです。

目指したのは、マンガとしてもおもしろく、何年も読み継がれる作品です。なにも知らないで、ぱっと手に取って立ち読みする人に、どうすれば読んでもらえるか。

最初のシーンは、何度も、何度も書き直しました。原作は主人公の紹介からすっと始まるけど、これをそのままマンガにしても弱い。

原作のおじさんのノートはあえて、そのまま収録することにしました。マンガはキャラクターの会話なので、ノート部分を無理やりマンガにすると、あんまり生き生きとしないんです。

マンガ部分とテキストであるノートが交互にくると、ただでさえ読みづらい。説教くさい本なんだって閉じてほしくないと思ったんです。

だから、冒頭から引き込んで読んでもらえるように、コペル君が死にたいと思うくらい悩んで、泣くという強い感情が出ている部分から始めようと思いました。

読者に「この少年になにがあったんだろう」と興味を持ってもらえるんじゃないかって考えたんです。

強く悩むシーンがあって、おじさんの手紙を読むと読み方が変わってくる。》

これはバトンを受け継ぐ物語

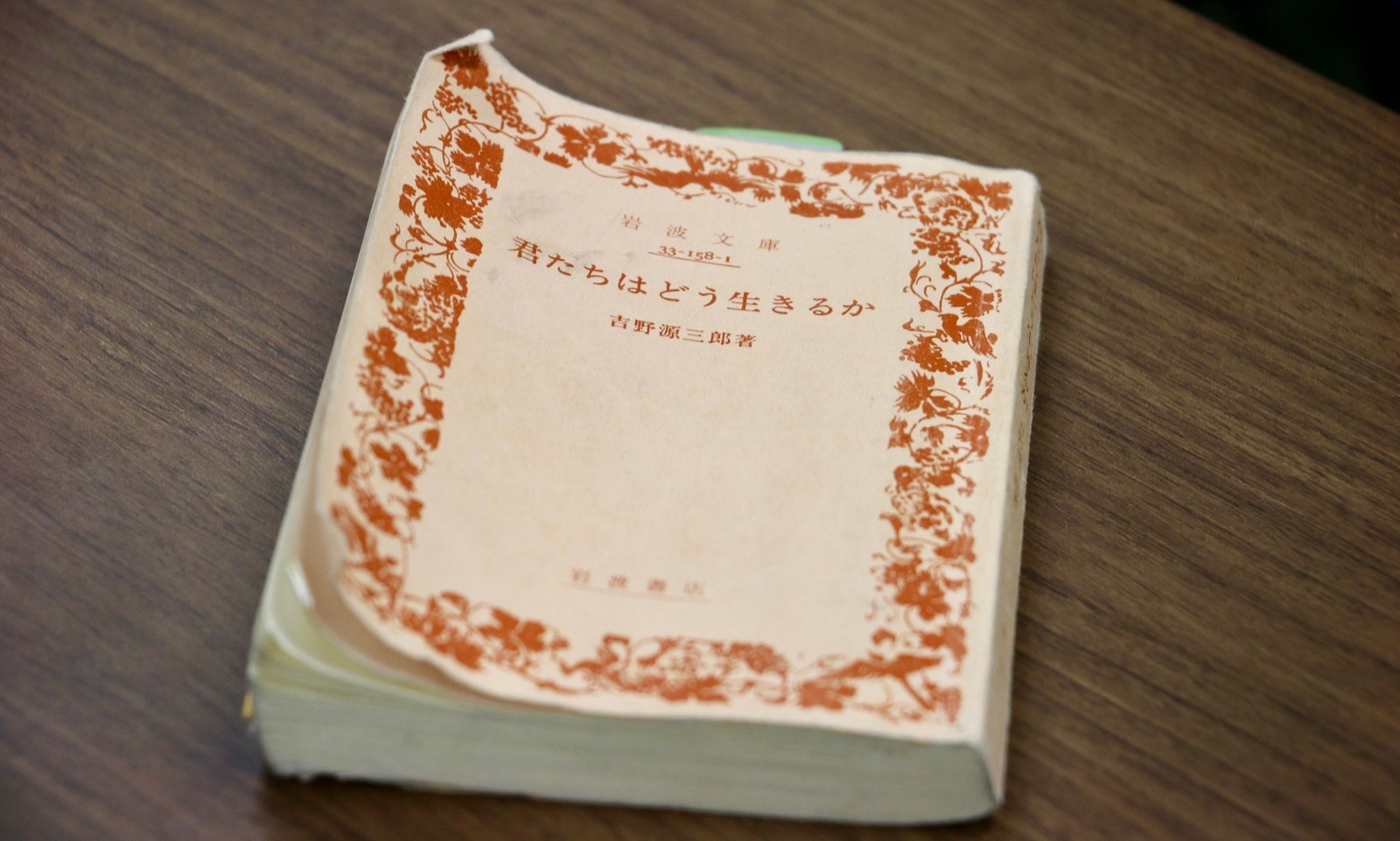

羽賀さんが読み込み、ボロボロになった原作

原作のおじさんはどこか人生の先輩然とした、年の割に成熟した大人という印象が強い。

おじさん、というキャラクターの本質はどこにある?

事実、初読時におじさんとほぼ同じような年だったいう、丸山眞男—戦後を代表する政治学者—ですら、「『おじさん』によって、人間と社会への眼をはじめて開かれるコペル君の立場」に共感したという。

おじさんをどう描けば、読者に親しみを感じてもらえるのか。

羽賀さんは「2度、3度読み返したくらいでは『おじさん』というキャラクターの本質はつかめなかった」と言ってボロボロになった岩波文庫を見せてくれた。

付箋を貼り付け、傍線も引いている。表紙の角は丸まり、紙はすこし茶色がかっていた。

繰り返し読む中で、原作に数行しかない言葉が引っかかってきた。

亡くなったコペル君のお父さんとの関係を描いた箇所に出てくる言葉だ。

おじさんはノートの中で、お父さんが亡くなる3日前に病院に呼ばれ、こんなことを言われたと記す。

「わたしは、あれに、立派な男になってもらいたいと思うよ。人間として立派なものにだね。」

では、立派な人間とはなんだろう?

漫画家は考える。

それは、後悔と向き合い、もう一度立ち上がろうとする人間ではないか。言い換えれば、失敗があっても、自分の意志で自分の生きる道を決めていく人間だ。

「僕たちは自分で自分を決定する力を持っている。だから誤りから立ち直ることも出来るのだ」(おじさんのノートより)

《物語の核に、バトンを受け取るというのがあると思ったんです。お父さんの生き様や意志をおじさんが受け取る。

人の生き方や意志が少しずつ影響しあっていくんです。》

羽賀さんは「おじさん」というキャラクターを際立たせるために、原作にない場面をマンガで付け足している。

例えば、おじさんが編集者として、病床のお父さんと子供たち向けの本を作ると約束する場面だ。

この場面を足すことで、お父さんの強い意志をおじさんは受け継ぎ、そのバトンをコペル君に渡そうと奮闘する様子が、くっきりと描ける。

生き様、意志を受け取って人は生きている

誰か大きな存在がこの世界をつくっているのではなく、一人一人の生き方が網目のようにつながってできている。

そんなメッセージを羽賀さんはマンガの軸に据えた。

「おじさん」の立ち位置も決まった。編集者とともに出した結論は……

「おじさんは人生のメンター(助言者)であり、バディー(相棒)」

物語の本質は「成長」そして「自分の意志」

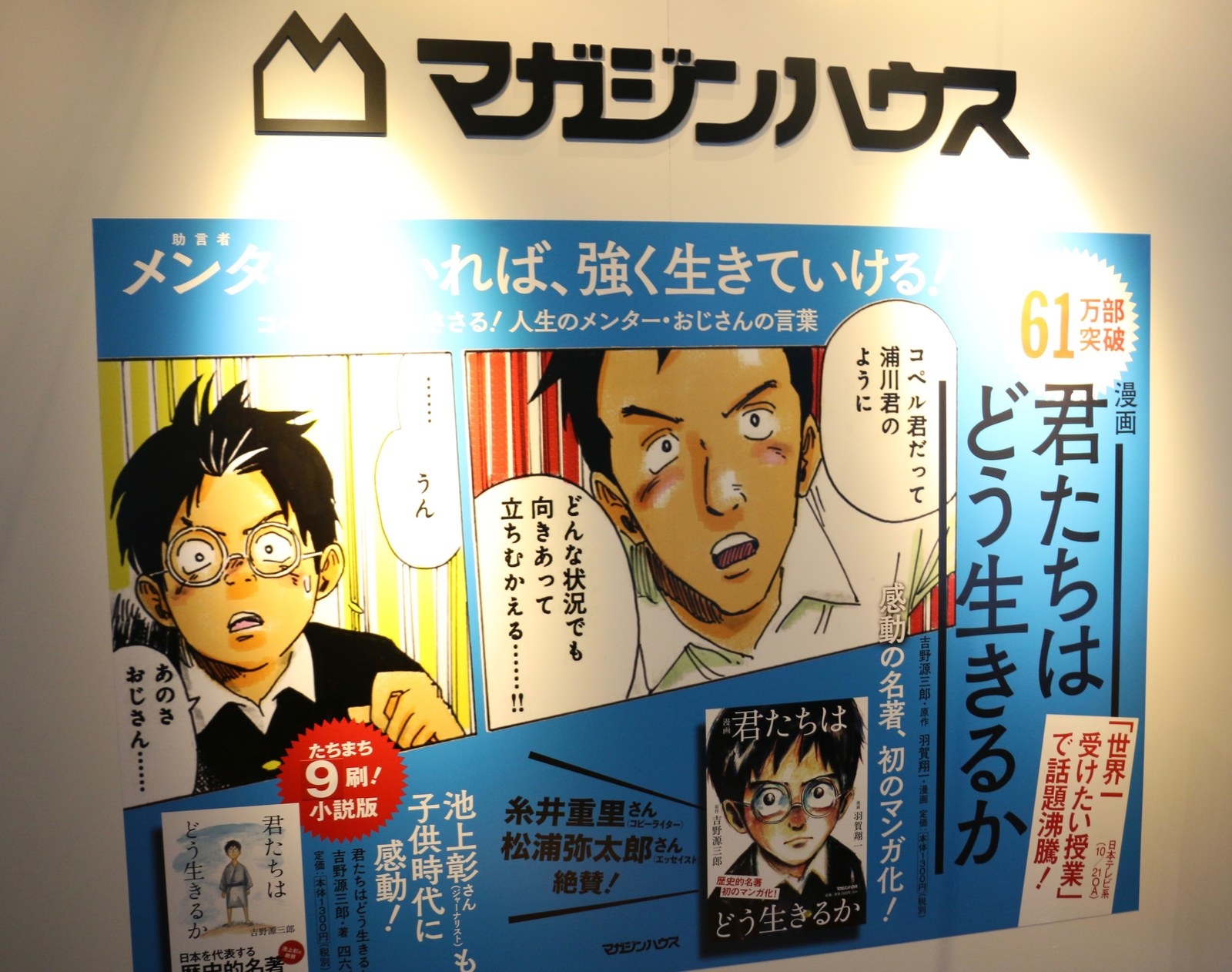

マガジンハウス社には「君たちは〜」の段幕が掲げられている

《僕は、この物語の本質は「成長」と「自分の意志」にあると思うんです。成長というのは、自分の意志を持って考え続けるということ。

コペル君の成長だけじゃない。おじさんもまた、コペル君にバトンを渡そうとするなかで、自分の役割を引き受けて成長する。》

おじさんは、原作でも大学を出たばかりの若者だ。彼もまた、コペル君たちの意志に影響を受けながら、人として悩み、成長しようとする。

マンガ版の中盤に、これも原作にない場面がある。コペル君とおじさんが、一緒にズンズンと歩くシーンだ。

おじさんはここで、コペル君や彼の友達に刺激を受けた、と素直に語った。共に成長するおじさん像がはっきりと見える。

《このシーンはキャラクターが勝手に動きだしたんです》と羽賀さんは笑顔になる。若い漫画家が、吉野からバトンを受け継ぎ、掴みとったシーンだった。

「感情の目盛りを細かくして、描きたい」

インタビュー中、何度も「考える」がキーワードではないか、という話になった。これだ、というわかりやすい答えがない本でもある。

《そうですよね。おじさんはコペル君に「君はある大きなものを日々生み出している」と言います。でも、それが何かは言わない。

これが何かを考えることに意味があるんですよね。》

羽賀さんは少し時間を置いて、こんな言葉を続けた。

《何かに気づくと、いつも見ているものが、違って見える瞬間がある。日常が変わる。顔をあげたら、何かが変わっている。

そんなマンガであってほしいと思うんです。》

「君たちはどう生きるか」の舞台設定も、ほとんどは学校であり、家のなかだ。彼らの日常のなかに起きる些細なことから、物語は展開していく。

求められるのは、気づきや悩みを感じたときの表情、感情の変化を丁寧に描くことだった。

《なるべく、感情の目盛りを細かくして、描きたいと思っていました。コペル君の感情を読み間違わなければ、多少デッサンが狂っても、きちんと描ける。

コミカライズって原作があるから楽だろうと思われてしまうんです。でも、マンガを描くっていうのは自分自身の記憶や、経験の引き出しをあけるという作業が必要なんです。

僕自身も母子家庭に育ったので、快活なコペル君の裏にどこか父親がいない寂しさを感じてしまいます。

いじめにあったクラスメイトに何もできなかった経験もあります。僕のなかにあるコペル君に近い経験を重ねて描きました。》

自分自身の経験に重ね合わせているから、小さなクラスのなかでみんなが一つの方向に流されていくことの怖さや、大きな流れに逆らえなかったときの後悔が描ける。

羽賀さんは源三郎の息子、吉野源太郎さん(元日経新聞記者)にも取材を重ね、物語に出てくる湯島界隈にも引っ越した。ちょっとした経験の積み重ねが、細部に生きる。

羽賀さんでしか描けない微細な心のうごき

思えば、漫画家としての羽賀さんは「いつもの日常」の細やかな変化を掬い取れる作家だった。

デビュー作『ケシゴムライフ』のなかに印象的なシーンがある。

ある少年は学校の床をみて、人間関係は「マス目」のようだと感じている。

クラスで孤立している彼がケシゴムを忘れても、誰もケシゴムを貸してくれない。

係わり合うことを避けるためのマス目=境界線だらけだと思っているのだ。

もう一人、孤立している漫画を描いている少年「タカハシ」がいる。タカハシも自分は「独りきり」だと思う、友達付き合いが苦手なタイプだ。

最初は少年が話しかけても、拒絶されるだけだったのだが、彼らの関係は微妙に変化する。

響き合う「核」

少年が隙を見て、タカハシの描くコマとコマの間に「おもしろいぜ これ!!」と感想を書き込んだからだ。

少年は、人間関係がマス目やマンガのコマみたいなものなら、そこにある境界線を言葉で越えていきたいと思っている。

彼らはお互いに気持ちを伝え合うのが、少しばかり苦手なのだが、たった一つの行動で彼らの関係は変化する。

次の日、タカハシは1個のケシゴムをはさみで二つに切って、少年に無言で投げる。彼らのすき間はちょっとずつ埋まっていく。

ケシゴムの持つ意味は「引かれた境界線」の象徴ではなく、芽生えかけている友人関係の象徴に変化している。

登場人物の心の機微を繊細に捉えることで、日常のなかにある新しい物語を描く。これは『君たちはどう生きるか』とも共通した羽賀さん自身の核だ。

80年前の物語の核と、漫画家の核とが共鳴しあい、名作は現代に送り出された。

ヒットの要因?

鉄尾さん

企画を考えた、マガジンハウスの執行役員・鉄尾周一さんはこう語る。

《バブルの時代なら「君たちはどう生きるか?余計なお世話だよ」で片付けられたと思いますが、いまは時代が変わりましたよね。

どこか先行きがわからない時代です。マンガは原作を知らないという人にも広がっています。

これだけ読み継がれているものですから、ある程度はヒットすると思いました。僕も親父から勧められましたから。

でも、これだけのヒットは予想できなかった。》

おそらく、大ヒットの要因を探っても、ひとつの結論はでないだろう。

あえてマンガ版のセリフを使えば、自分の生き方を見つめたい「小さな意志がひとつひとつ、つながって」いった結果、とみるのがいいのかもしれない。

大きな流れに流されることの怖さ

ところで、マンガ版のラストシーンは原作とは違う。ここにも、羽賀さんらしい解釈が加えられている。

おじさんは子供に向けた本「君たちはどう生きるか」を書き上げ、コペル君と一緒にまた銀座のデパートの屋上にのぼる。

大きな人の流れに飲み込まれるかもしれないと、怖さも感じていたコペル君は成長した姿を見せている。

自分の意志をもって、人の流れのなかに飛び込んでいこうと思うのだ。だから、と羽賀さんは語る。

自分の意志を持って生きていく

《なにかに違和感を覚えながらも、大きな流れに乗ってしまうということはいつの時代でもありますよね。

コペル君はそういう状況を怖いなって感じていたと思うんです。彼は、おじさんや友達と一緒に成長し、最後に怖さをぬぐいさる。

自分の立ち位置を知り、自分で考えて、流されない意志を持って、生きていこうとするんです。

おじさんからバトンを受け取ったコペル君は、きっと、もっと成長し、いつか、誰かにバトンを受け渡すんじゃないかって思うんです。》

そんな思いが表現されたシーンだ。「僕たちは自分で自分を決定する力を持っている」ことを、最後のコペル君は実感している。

そして、マンガは原作と最後は同じ言葉で締めくくられるのだった。

「みなさんにおたずねしたいと思います。君たちは、どう生きるか」、と。

バズフィード・ジャパン ニュース記者

Satoru Ishidoに連絡する メールアドレス:Satoru.Ishido@buzzfeed.com.

Got a confidential tip? Submit it here.