(この話に登場する人物にモデルはいますが、仮名を使うなどご本人とわからないように詳細は変えて書いています)

往診医が感じる、毎日の色、家庭それぞれの色彩

誰しも毎日の生活のなかで、曜日の色があるのではないでしょうか。日曜日の空はどこまでも青く、月曜日の道路はどこか灰色、そして土曜日のベランダは日の光が鮮やかな金色。私は実は金曜日の色が一番好きなのです。しかし、その色彩は生死の境を描く、言葉にしにくい色なのです。

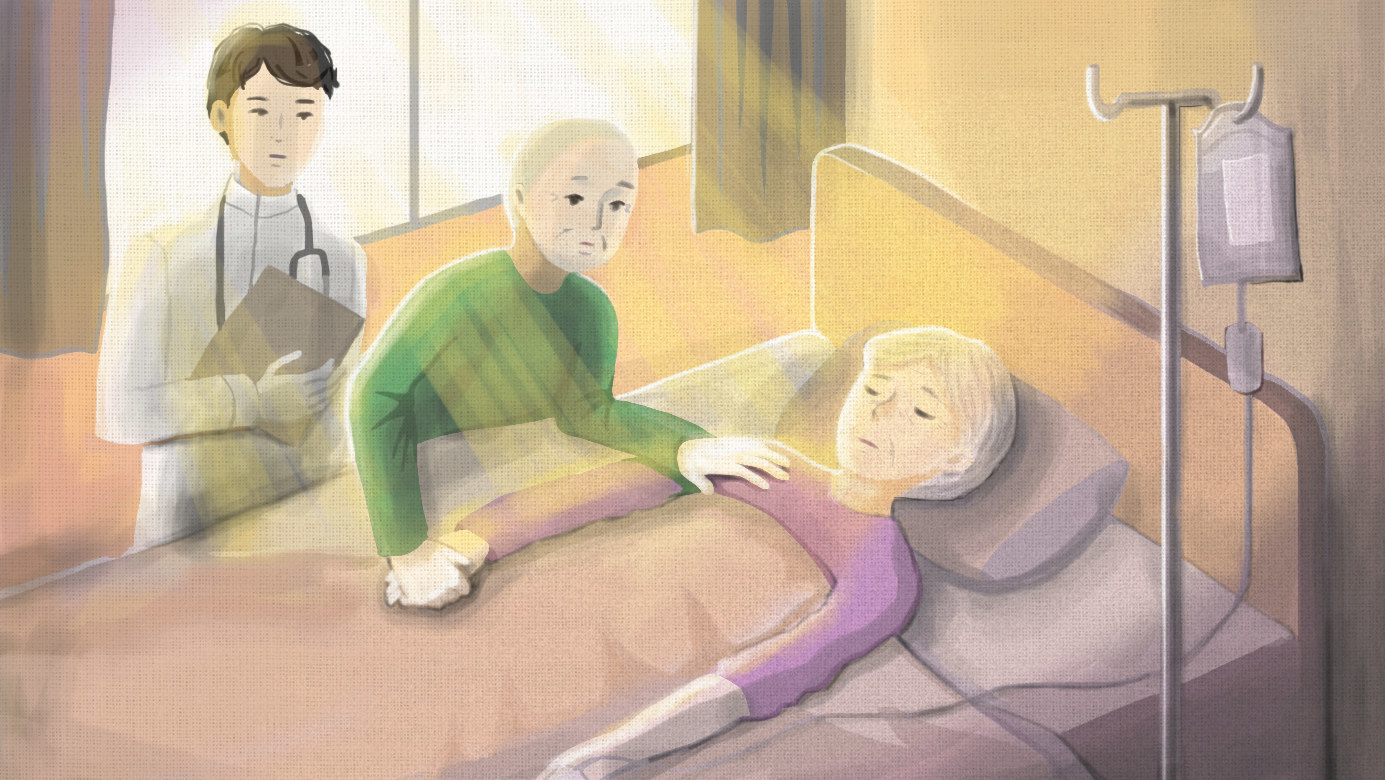

私は、自分で通院することができない方々のために、自宅に往診する仕事を続けています。医師が患者の居場所に向かうこの形は在宅医療と言われており、私は患者の苦痛を最小限にする緩和ケアを続けています。

この4年間というもの、金曜日になるといつも80を過ぎた正行さんの診察に向かいます。春夏秋冬めくるめく季節を通じて、私の中ではいつしか「正行さんと金曜日」という特別な色になっています。

正行さんに出会ったのは、地元の総合病院からの紹介でした。正行さんは当時、奥様の和子さんを家で介護し続けていました。脳梗塞を繰り返した和子さんは寝たきりとなってから数年が経っており自宅で療養中だったのです。

老老介護の世帯も増えてきている。

正行さんは、総合病院の医師を良く思っていませんでした。

「病院に入院中も、検査検査で本当に妻が可哀想だった。その上、まともに向き合ってわしと話そうとせん。若い医者は駄目だ」「あの医者は無能だ」と語調はきつく、ずっと不満を訴えていました。

私はいつも誰かからの紹介を受け診療を引き継ぐ身なので、患者や家族はそれまで診察していた医師を良く思っていないことが多いのには慣れていました。そして、いつも患者、家族の不満の声を聞きながら、自分がどう振る舞うべきか、どう振る舞ってはいけないのかを知らされます。

在宅医療を始めるにあたって正行さんの話をクリニックで1時間ほど聞き、そして次の日には和子さんの診察のため自宅に向かいました。そして、その日から毎週金曜日に往診することとなりました。

その頃の正行さんは、驚くほどエネルギーに満ちあふれた人で、妻の介護にとても熱心でした。服の着替えから、おむつの取り替え、食事の準備、とその介助には長年培われた経験とコツの積み重ねがよく分かりました。

「わしは誰よりも、こいつの介護の仕方を知っている」と正行さんは胸を張って語ります。確かに和子さんにとっては、どんなプロの医療職よりも一番熟練した介護者でした。私も看護師も、手際の良い練り上げられたケアのやり方にただただ感心していました。

病院の検査結果もきちんと解釈出来ていましたし、薬の知識も相当なものでした。和子さんに処方されている薬の全てを把握していたので、私は、以前の医師が処方していた薬を、正行さんと相談しながら、どれを残す、どれを止めると考えていきました。

苦しまないように逝かせてほしい・・・緩和ケア医にできること

寝たきりで、話しかけてもあまり言葉の返ってこない和子さんは、毎週診察するごとに弱っていきました。診察のたびに、本人の一番の苦痛は何なのかを、正行さんと一緒に想像しながら考えていました。和子さんは既に苦痛を伝える力も失いつつありました。もう残された時間はそれ程ないだろうと、死期が近づいていることを正行さんと話し始めました。

正行さんは、「とにかく苦しまないように逝かせてほしい」と繰り返し話していました。「もう十分に生きて、もう十分に動かない身体で苦労してきた。もう次に具合が悪くなったときは、先生、楽にしてやってくれ」と頼まれました。

そして、ある金曜日ではない日暮れ時に、私の携帯電話が鳴りました。数口の食事を飲み込ませようとしたあとから、むせてしまい、呼吸が苦しそうになったと正行さんは慌てた様子でした。「早く助けてくれ」と言われ、私は駆けつけました。

正行さんは、最近食べなくなった和子さんのために、自分なりに工夫して調理した食べ物を用意していました。いつもの通りスプーンで和子さんの口に運び、食べさせていたところ、むせてしまったのです。

私は、まず家に置いてある吸引器で口の中と喉の奥から飲み込めなかった食べ物を吸い出しました。しかし、吸い出しても吸い出しても呼吸の音は静かにならず、明らかに苦しそうな様子でした。

「先生、もっと何とかしてくれ、助けてやってくれ」と正行さんは緊張した様子で私に話しかけ続けました。私は、正行さんの緊迫した様子に、自分自身も緊張してきました。

(何とかしないと和子さんはこのまま亡くなってしまいかねない)

経験的にそう直感しました。

正行さんにしてみれば、もう死期が近づいていることを予感しているとはいえ、自分が食べ物を口に運び、そのことが直接、和子さんを苦しめてしまった現実に耐えられない様子でした。

その場で出来ることは限られています。私は胸の聴診をし、血圧や、呼吸の状態を何度も確認し、自分が冷静でいられるように自分自身の気を鎮めるように努めました。それでも、徐々に呼吸が弱くなってくる和子さんの様子に、正行さんもうろたえ、落胆しています。

私は正行さんに告げました。「もうこのまま亡くなると思います。今私にできることは、和子さんの呼吸を少しでも楽にするために、痰を減らす薬を注射することです。そして苦しみを感じさせないようにわずかの鎮静薬を使うことです」正行さんは、「分かった、先生もう楽にしてやってくれ」と気が動転したままで答えました。

私は内心で、今何か薬を注射すると、直接の原因ではないにしろ、正行さんに、この薬で最後の力を奪ったのではないかと思わせるかもしれないと躊躇しました。それでも私は決心し、薬を注射しました。その後すぐにスースーと息の音が静かになってきました。私はいったん正行さんの家を出ました。夜半になっていました。

翌朝に和子さんは亡くなりました。和子さんの苦痛は薬で鎮め、正行さんの気持ちは時間が鎮めてくれました。正行さんの家に行くと、昨日とは打って変わって穏やかな表情でした。

「先生が注射してからは、息が静かになりました。楽にしてくれて良かった」と涙を流しながら、私に何度も何度もお礼を言ってくれたのです。

皆さんは、緩和ケアについてどのくらい知っているでしょうか。この話の中に緩和ケアを見つけることはできますか。実際に私は、正行さんや和子さんに特に意識させることなく、緩和ケアを行っていました。

苦痛をやわらげる治療

緩和ケアは、1)苦痛の緩和、2)対話(コミュニケーション)そして、3)家族のケアで主に構成されると私は思います。

まず、苦痛の緩和は大切です。例えばがんの痛みのように、人の体と心を同時に破壊してしまう恐ろしい症状から患者を救わなくてはなりません。また痛みだけではなく、吐き気や眠れなくなること、また病気のためにうつ病になり治療が必要になることもあります。医学の力、特に薬の力を使って、患者のあらゆる苦痛を最小限にしなくてはならないのです。

私は和子さんの最後の苦痛、呼吸の苦しさと痰が切れない症状に、治療として注射薬を使いました。特に最後の数日に生じる苦痛には、鎮静薬(睡眠薬)を使って、眠れるように治療することが必要な時もあります。

現実に普通に治療してもとりきれない苦痛はあります。日本でも外国でもきちんと緩和ケアと治療をしても苦痛が取り切れない場合に、ホスピスを中心に、鎮静薬を使って意識を下げる治療が行われてきました。これを最近は緩和的鎮静 (palliative sedation) と呼びます。

鎮静は亡くなる数日前に行われることがほとんどであるため、「安楽死とどこが違うのか」と議論になってきました。しかし、この二つは目的が全く異なります。鎮静は苦痛を緩和するために行われ、安楽死は患者を短時間で死なせるために行われます。しかし、緩和ケアの実践的な教育を受けていない医師は、鎮静と安楽死を混同し、その結果、鎮静に反対する医師もいます。また自分の信念から鎮静を行わない医師もいます。

和子さんの苦痛は相当なものでしたので、私は鎮静以外に苦痛を緩和する方法はないと確信しました。しかし、薬を使った直後に亡くなってしまうような薬の使い方は、治療とは言えません。一人一人の病気と状態、そして苦痛の程度に合わせた鎮静薬の調節が必要です。

和子さんの苦痛は薬で緩和され、自分のせいで和子さんを苦しめてしまったと感じている正行さんにも、気を鎮めるための時間を作ることができました。もしも鎮静を行わずに和子さんが苦痛のまま最期を迎えたら、どうなっていたでしょうか。逝ってしまった和子さんに実際の体験を尋ねることはできません。

しかし、正行さんにとっての苦痛は、あれだけ一生懸命にやってきた介護の最後の最後で自分のために和子さんを苦しめてしまったことです。そんな自責感を緩和することは間違いなくできたのではないでしょうか。

治らない病気と共にどうやって生きるかを考える

次に、対話です。私は医師としての経験を通じて、治らない病気はたくさんある事を知りました。治らない病気から、医師はつい逃げ腰になってしまうのですが、患者や家族に治らないことを説明し続けるのではなく、病気とともにどう生きていくのかを教えなくてはなりません。

病気とともに生きるには、まず患者一人一人がどう生きてきたのか、病気を通じて何を体験しているのかをよく知らないと、ともに生きる方法を一人一人に考える事はできません。

和子さんのように会話が十分にできない患者に対しても、家族に、今までの生きてきた道のりや、治療を受けている間に交わされた会話を聞くことで、医師は様々な治療の中から、一人一人に合った方法を考えることができるのです。

病気に対する治療を考えるだけではなく、一人一人の病気と考えに合わせた治療を実行するのが、緩和ケアの大切な要素です。

家族も一人の患者であるという考え方

最後に、家族ケアです。医師は患者の治療を行い、家族はその脇役といった捉え方をしがちです。しかし、家族も患者と同時に苦痛を感じています。患者と同じくらい、時には患者以上に時間をかけてケアをする必要があります。

私は、和子さんとの対話以上に正行さんと話してきました。最初に、今までどんな体験をしているのか、正行さんに焦点をあてて聞きました。和子さんの病歴や病気のことではなく、正行さんが何を体験してきたのかを聞いたのです。

和子さんの病気を治すことはできない、しかし、正行さんの苦痛は治すことができるのです。毎週の診療でも、その1週間に正行さんがどんなことに困り、どんなことに悩んでいるのかに大きな関心を寄せました。そして一緒に乗り越える方法を考え続けました。

最後の日を迎える前にも、和子さんが間もなく亡くなることを話し、今正行さんがどんな心境でいるのか、そして正行さんがどんな看病をしたら良いのかを私は話し続けました。最後に苦しんだときも、和子さんの呼吸の苦しさを少しでも軽くする治療をするだけではなく、正行さんの自責感を軽減するためにはどんな言葉をかけたら良いのか考え続けていました。

残された家族が思うこと

和子さんが亡くなってから1ヶ月くらい経った金曜日に、私は正行さんの家を訪ねました。正行さんは介護をしていたときのエネルギーは完全に失っていました。一人家に残された多くの介護者が、介護を終えるとほっとする半面、気持ちが塞ぎ込み何もする気がなくなる燃え尽きた状態になることがとても多いのです。

人は自分だけのために生きられるようには、できていないのです。誰かのために何かをしているとき、誰かのために役に立っていると自分で実感するとき、一番力が出てきます。私もまた、医師として人の役に立っていると思うとき、生きている実感と喜びを感じます。

正行さんに話を聞くと、「何もする気が起きず、買い物に行くのも面倒になった」と話していました。血圧は高く、夜も眠れていないようでした。また酒の量が増えていました。

その時から私は毎週金曜日に正行さんの診察をし、話をするようになりました。看病していたときの話、もっと昔、夫婦が生き生きとしていた頃の話です。しばらく高血圧の薬とうつ病の薬を処方し、見守っていましたが、数ヶ月経っても生活の状況は変わりません。いつしか正行さんは、言葉に出して、「先生、安楽死ってできんもんかな。もう生きるのも疲れたよ」と話すようになりました。

安楽死を選ぶのはなぜ?

現在オランダでは、国民の死亡の3.4%(4829人、2015年)が安楽死(患者が死ねるように医師が薬を直接注射すること)や医師による自殺幇助(自殺するために大量の睡眠薬を処方すること)で亡くなっています。

他に、ベルギー、ルクセンブルグ、コロンビア、カナダの一部の州では安楽死と医師による自殺幇助が、スイス、アメリカの一部の州では、医師による自殺幇助のみが合法化されています。

オランダでは2002年から世界でいち早く安楽死が合法化されてました。がんのように不治の病で、死期が間近になった状態で、耐えがたい苦痛があるときに自分の意思で選択できます。しかし、安楽死を実行するには複数の医師の承認が必要です。

スイスで安楽死を選んだ男性。スイスでは医師による自殺幇助が合法化されている。

この耐えがたい苦痛として、想定されていたのは、肉体の苦痛です。がんの痛みのような苦痛から逃れるために安楽死を選ぶと考えていたのですが、現実は時代と共に変ってきました。きちんと緩和ケアが適切に行われれば、肉体の苦痛は軽減されます。

最近では、身体が十分に動かない、だるい、自分自身の事を自分で決められなくなる、尊厳がなくなるといった、病気で衰弱することから逃れたいと考える人が多くなってきました。安楽死で死にたいと公言している橋田壽賀子さんも同様のことを語っています。

また最近では、不治の病ではない人でも、もう十分に生きた、生きるのに疲れたという思いに対しても安楽死を選択できるようにしてはという議論もあるのです。

まさに正行さんも、「生きるのに疲れた」とはっきり話しています。しかし、生命を脅かすほどの不治の病ではない方には、どの国であっても安楽死は実行されません。私は正行さんには、まずうつ病の治療が必要だと感じ、長い月日付き添ってきました。本来は精神科の病院に通院してほしいのですが、いよいよ外出をするのも面倒になり引きこもってしまいました。

また、「事情の分からない医者に何が分かるか、先生が治療してくれ」と専門的な治療を受けようとしてくれません。とうとう私が往診を続けることになったのです。

私は、正行さんのうつ病だけではなく、孤立を治療しなくてはなりません。関わる人を増やすために介護保険を使いヘルパーに来てもらうようにしました。遠方の家族にも連絡し、今の状況を伝えました。また近所の人たちにも、時々声をかけてと話してきました。

安楽死を選ぶほどの苦痛から逃れられるかもしれない、緩和ケアの役割とは

また今週も金曜日になりました。もう4年になる正行さんとの関わりは、緩和ケアそのものです。

緩和ケアにとって大切な家族ケアには、遺族のケアも含まれています。家族の延長は遺族です。和子さんはもういなくなってしまいましたが、彼らの緩和ケアはまだ続いているのです。

正行さんは今でも、「安楽死したい」と話しながらも、きちんと処方された薬は服用し、血液検査の結果を気にしています。「いつ死んでもいい、安楽死できるのなら実行したい。でも、今すぐではないし、自分の身体を気遣っている」人間の考えることは、いつだって矛盾だらけで白黒はっきりしません。

私は、緩和ケアの専門家として、充実した緩和ケアをきちんと実行できれば、苦痛から逃れる最後の手段として安楽死を考えないのではないかと思っています。緩和ケアが受けられない患者は、安楽死しか選べないほど追い込まれた苦痛に直面してしまうのです。

今、日本でも安楽死を選択できる世の中になった方がよいと考える人が増えています。一方で、緩和ケアの普及は相当不十分な状態です。

私は、安楽死を望む人たちの考えは尊重したいと心から思っています。しかし安楽死と医師による自殺幇助は緩和ケアに含めてはいけません。なぜなら、緩和ケアは安楽死したいほどつらい状態でも、まだ何かできることがあるはずと、探求し続ける医療だからです。

WHO(世界保健機関)は、「緩和ケアは死を早めたり、引き延ばしたりしない」と基本的な考えを提唱し続けています。私もその言葉の本質的な意味をかみしめながら、今まで緩和ケアを実践してきました。

また、安楽死の合法化を議論する前に、患者、家族が苦しい状況でも生きていく支えとなる、医療としての緩和ケアをもっと社会に充実させ広めなければと使命感を感じています。

「正行さんと金曜日」の色は、4年前は完全な鉛色でした。それでも、年月を重ねるに従って少しずつ穏やかに色彩が変わってきました。より多くの人たちが緩和ケアを受ける機会が得られる社会になれば、それぞれの鉛色のわずかな部分に、もっと鮮やかな色が宿ると信じているのです。

【新城拓也(しんじょう・たくや)】 しんじょう医院院長

1971年、広島市生まれ。名古屋市育ち。1996年、名古屋市大医学部卒。社会保険神戸中央病院(現・JCHO神戸中央病院)緩和ケア病棟(ホスピス)で10年間勤務した後、2012年8月、緩和ケア専門の在宅診療クリニック「しんじょう医院」を開業。著書 『「がんと命の道しるべ」 余命宣告の向こう側 』(日本評論社)『超・開業力』(金原出版)など多数。

安楽死について、BuzzFeedでは、「末期がんの伯母が望んだのは、安楽死。そこに待ち受けていたこと」という記事も掲載しています。