ゲイに「恥の感覚」を植え付けた番組キャラクター

フジテレビがバラエティ番組のなかで、「保毛尾田保毛男」なる男性同性愛者をイメージさせるキャラクターを登場させ、騒動となりました。翌日、社長が謝罪を表明しましたが、現在もさまざまな論評が重ねられています。

今回の騒動は、約30年前に放送された番組のキャラクターを復活登場させたことによるものでした。

青い髭剃りあとにピンクの頬、くぐもった声でしゃべるねばっこい口調、流し目に媚態。侮蔑的響きをもつ「ホモ」なる言葉を重ねたキャラクター名からは、「これがアノ気持ちの悪いホモですよ。さあ、みなさん笑いましょう」といった強烈な悪意が発散されていました。

これが放送されていた当時、私は20代前半の学生で、この種の番組をあまり見ませんでしたが、キャラクターは「ブラウン管」(まだ!)を超えて社会に広がり、私の脳髄にも届いて私を打ちのめしました。なぜなら、私はまさにその気持ちの悪い「ホモ」にほかならないからです。

保毛尾田が放送されていた当時の筆者。参加していたサークルが行っていた「府中青年の家」裁判に関する集会で(左端。右端は弁護士)

年頃になれば異性への関心がめばえ、異性と恋愛し、やがて結婚し子をなす。そんな「あたりまえ」とは違う欲望が自分のなかに潜んでいること、同時にそれは絶対、他人に知られてはならない秘密であることは、年少期から知覚していました。「選ばれてあることの恍惚と不安」は、どこかフロイトの風味がしたものです。

そこに強烈な「恥の感覚」が付加されたのは、この「保毛尾田保毛男」が登場した1990年代以降かもしれません。

ジェンダー史研究者の三橋順子さん(明治大学ほか非常勤講師)は、このキャラクターによって、「きもい」「笑いの対象」としての「ホモ」の視覚的イメージが固まったといいます。

もちろん、それ以前とてテレビに「ホモ」「おかま」とされる人が登場しなかったわけではありません。

しかし、それは美輪明宏さんやカルーセル麻紀さんなどもっぱら女装のゲイ、もしくはニューハーフ的な人で、「11PM」など深夜番組で、「一般人とは異なる特有の感性・物の見方・話のおもしろさ」を披露するものでした。初期のおすぎさんとピーコさんもそう。

しかし、ゴールデンタイムのバラエティ番組に男性の形象で登場した「保毛尾田保毛男」は、「こういう人いるいる」というインパクトで男性同性愛者の存在そのものを笑いにし、露骨に「気持ち悪い」対象に変えた原点だったと、三橋さんは指摘します。

インターネットも未発達で、他の情報で解毒する余地もない当時、保毛尾田の影響力は強烈でした。現在につづく「ホモネタ」、この種の話題にはかならず最後、お尻を押さえながら笑いで応えるのがお約束という感覚は、この時期に始まり、浸透したのかもしれません。

保毛尾田保毛男が同性愛者ーーとくに年若い層に深いトラウマを残し、行動様式を規定したことは想像に難くありません。

テレビ番組が影響? 6割の当事者が学生時代にいじめ被害

あるゲイは、当時のことをつぎのように回想しています。

「よく覚えているのは、テレビでやっていたお笑い番組で、とんねるずの石橋貴明が演じる『保毛尾田保毛男』の役でした」「男を好きになる男というものは、こうやってみんなに気持ち悪がられて笑われるものなんだな、と強烈に印象づけられたね」「もしかしたら、自分がその『ホモの男』なのかもしれない、とうすうす思うことがあっても、自分はあんな気色の悪い変態になんかなりたくない、という気持ちは確実にあったね」(『カミングアウト・レターズ』太郎次郎社エディタス)

また、ゲイ・バイセクシュアル男性へのインターネット調査を長年継続している日高庸晴さん(宝塚大学)の研究では、2016年の調査で、6割の回答者が学校時代に「ホモ・おかま」と呼ばれるなどのいじめ被害を経験しており、40代の経験率が最も高かったといいます。保毛尾田が放送されていた時期に学校時代を送っていた人びとと重なると見るのは、私の穿ち過ぎでしょうか?

直接のいじめ(攻撃)対象となることを恐れ、自分が同性愛であることを知られないために、友人の声にあわせて自分も「ホモ」をさげすみ、いじめる側に回った当事者もいます。

ゴールデンタイムに放送されているテレビを前に、家族の嬌声にあわせて、自分も一緒に笑ってみせた当事者もいるでしょう。親・きょうだいに知られないために。

そうやって自分があの気持ちの悪い「ホモ」ではないことを証明しようと自分を否定するたびに、若者の小さな自尊感情は1ミリ、また1ミリと、削られていったのです。

「LGBTブーム」の最中に 無力感を覚えた当事者たち

とはいえ1990年代以来、当事者たちは苦しいなかで声をあげ、同性愛/性的マイノリティーの問題は人権の課題であると叫び続けてきました。教育現場で、企業で、地域行政で、取り組みが見られるようになり、人びとの認識も変わり始め、近年は「LGBTブーム」とも言われます。

そこに突然起こった今回の放送は、そうした30年近い時間と人びとの努力を一気に無にした思いがしたのは、私一人ではないでしょう。

本件へはネット上でもさまざまな反応がありましたが、苦しかった学校時代や若者時代がフラッシュバックし、できればいまこれを見たくなかったというつぶやきが多くあがりました。このキャラクターが残した毒の強さを思わずにはいられません。

さらに無力感を覚えるのは、フジテレビという組織で、企画から放映されるまでのあいだ、誰が気づくでも止めるでもなくことが進んだということ。しかも昔の「成功体験」世代の古いディレクターならともかく、現在51歳の私より若い世代のディレクターたちが無邪気にこれを作ったのだとしたら、これまで性的マイノリティーについて社会に何も伝わっていなかったのだろうかと、言いようのない無力感を覚えるのです。

もちろん放送翌日に出たフジ社長の、「差別の意図はなかったが、何らかの不快な面をお持ちだという部分があれば、謝罪したい」という、自分はなにも判断せず、感じた側に下駄を預ける、謝って謝らずな対応にも、いつもの謝罪文法とはいえ、腰が抜ける思いがしたものです。

一つの光があるとすれば、今回、当事者から瞬時に声があがり、文書が整えられ、「申し入れ」行動がとられたこと。そこには当事者のみならず、多方面からの賛同が連ねられていました。

非当事者とされる人も、「自分が暮らす社会がこのような表現を許し、人を笑いにする時代は終わりにしたい」という思いを共有してくれました。それが翌日の社長のすばやい「謝罪」につながりました。

同性愛を笑いものにする企画の流行

ところで、ネットで反応を検索しているなかで、昔は不愉快に思っていてもそれを訴える状況もツールも味方もなかった、という声がありました。

古い世代に属す私としては、ここに一つの思い出を書き留めておきたいと思います。

1990年代はこの保毛尾田保毛男をはじめ、「同性愛は笑っていい」「笑いがとれる」という認知が確立したのか、ゲイを嘲笑する企画がこれ以外にもいろいろ登場したものです。手元の昔のパンフレットなどを見るだけでも、ゲイ向け店舗が多いエリアを撮影した「解禁テレビ 怖くて行けない所 男がオトコを愛する交差点」(日本テレビ系)などといった番組名がありました。

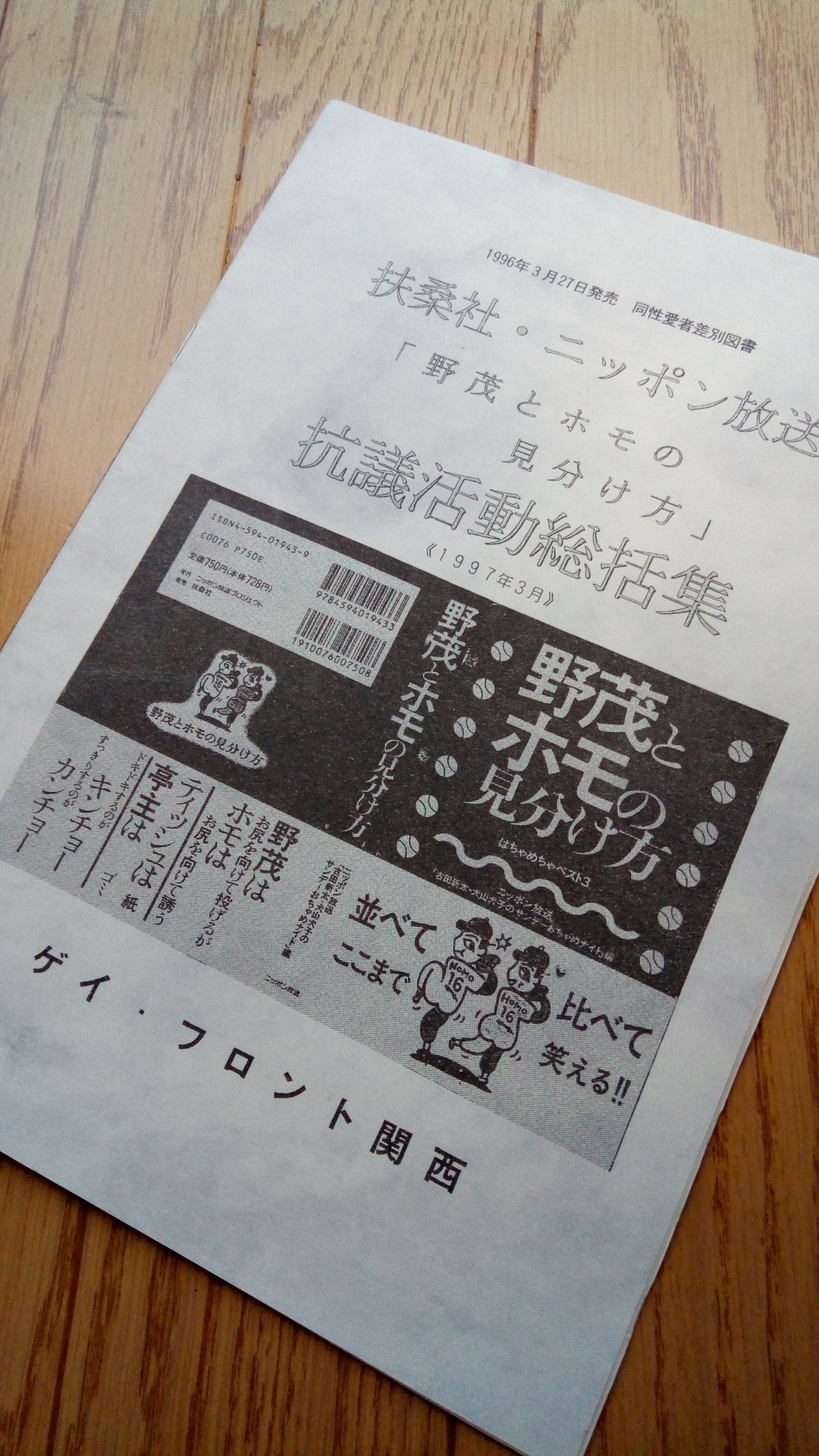

ニッポン放送のラジオ番組とそれをもとに刊行された『野茂とホモの見分け方』(扶桑社、1996年3月発行)という本も、そんな企画の一つです。

これは似た音の言葉を対比し、「〜〜するのが◯◯、〜〜するのが××」といった、たわいない言葉遊びで、そのお題の一つが「野茂とホモの違い」でしたが、目を引くと思われたのか、書籍タイトルにも使われました。

ラジオや本はきっと学校でもネタにされ、保毛尾田同様、当事者たちの心を深く傷つけたことでしょう。

ゲイ嘲笑に一つ一つ抗議を続けた活動家がいた

ゲイ・フロント関西がまとめた『野茂とホモの見分け方』への抗議活動総括集

「G-FRONT関西(当時はゲイ・フロント関西)」という当事者グループは、そうしたゲイ嘲笑へ一つひとつ抗議活動を続けていた団体で、その主要メンバーに、馬場英行さんがいました。

馬場さんは1994年、ゲイの人権活動に取り組む自分と同世代の若者たちを追ったノンフィクション(井田真木子著『同性愛者たち』文藝春秋)に感銘を受け、両親にカミングアウトするとともに、地元大阪でゲイフロントに参加。東京で私も参加していたゲイサークルにも、合宿やイベントの機会に熱心に通ってこられました。

政治や社会的取り組みへの関心が高く、しかも自身の政治的信条が天皇尊崇、自民党支持というユニークな人でした。上京の折はかならず靖国や明治神宮に参拝し、正月合宿では合わせて一般参賀にも行く人でしたが、どちらかと言えば左派寄りの思想を持つ私も憎めないキャラクターで、お酒が好きな愛すべき人でした。

ホームページも開設し、当時の活動を知る人に、馬場ちゃんの名前はきっと記憶にあることでしょう。

今もネット上に残る、馬場英行さんが開設していたホームページの画像

その彼が主となって取り組んだのが、『野茂とホモの見分け方』への抗議活動でした。多くの当事者が声をあげられないなか、まさに孤軍奮闘、扶桑社とやりとりを重ね、ついに差別を認めさせ、96年10月に謝罪放送と回収を勝ち取りました。

「自分がゲイだというだけでどうしてこんなにバカにされ、嘲笑されなければならないのか、だれもがおなじ平等な人間ではないか」という素朴で熱い思いが、きっと馬場ちゃんを突き動かしたのでしょう。

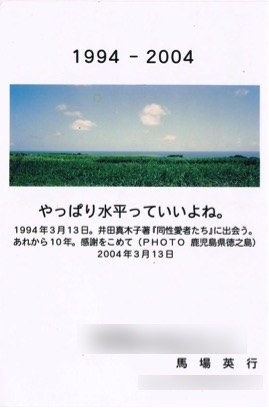

私の手元に、2004年3月に彼からもらったハガキがあります。94年は自身にとっての「ゲイリブ元年」だったらしく、10年を記念した挨拶状ですが、徳之島で撮った写真(彼は写真が趣味でした)に添えられた「やっぱり水平っていいよね」の言葉に、彼の思いをみることができます。

「ゲイリブ」活動10周年を記念して馬場さんが筆者に送ってくれた挨拶状

しかし、この時期、いや、そのしばらく前から馬場さんは心臓と肝臓の故障に加え、重いうつ症状に悩み、9月30日、体調を崩して急逝します。享年37。

私も関西出張のさいに弔問にうかがい、花に囲まれた祭壇のなかで小さな位牌になった馬場ちゃんをまえに、カミングアウトを受け息子の活動を応援していたご両親と思い出を語った記憶があります。ご両親はその後、LGBTの子をもつ家族の会の活動に参加され、子どもの受容に悩む親御さんたちの相談や支援にあたっていると聞きます。

バカげたゲイ嘲笑にケリをつける時代に

同性愛というだけで、性的マイノリティーだというだけで、なぜ自分は気味悪がられ、嘲笑され、蔑まれなければならないのか。自分で自分を否定しなければならないのか。だれだって「水平」ではないのかーー。

そんな思いを抱きつつ、はからずも若い命を絶ったり、メンタルの不調に悩みつづけたり、心にふたをしながら生きている無数の「馬場ちゃん」が、この国にはまだまだいます。その悲しみをまえに、「保毛尾田保毛男」は、いまも薄ら笑いを浮かべて扇子を振るのでしょうか。

馬場ちゃんが向こうに行って滿13年。「こんなバカげたゲイ嘲笑には、1日でケリがつく時代になりましたよ。ノンケ(非同性愛者)も含む多くの人が、こんなコントはもう面白くないと言ってるよ」ーー馬場ちゃんの御霊に胸を張ってそう報告できるのももう少しかな。私はそう信じたいと思います。

【永易 至文(ながやす・しぶん)】NPO法人事務局長、ライター、行政書士

1966年、愛媛県生まれ。1980年代後半よりゲイコミュニティーの活動に参加。ライター/編集者。行政書士、NPO法人パープル・ハンズ事務局長。当事者の生活実感に即したゲイ/性的マイノリティーの暮らしや老後の法的・実践的サポートをライフワークとする。