最近のスマートフォンはつまらなくなった――そんな声を、よく聞く。各メーカーから新モデルが発表されるものの、デザインや機能で差別化することが難しくなり、「もはや、スマートフォンの進化は限界なのでは」と感じているユーザーも増えているようだ。

本連載では、かつて“モバイル黎明期”に誕生したPDAの栄枯盛衰をふりかえり、現在のスマートフォンに引き継がれたものや失ったもの、さらに、モバイルの未来などを考えていく。

インタビュー第2回に登場するのは、Palm(パーム)ユーザーから“Palmの神様”として知られている、山田達司氏。Palmが日本で発売され、ソニーやIBMなど、多くのメーカーがこの市場に参入した影には、山田氏の奮闘があった(※聞き手=PDA博物館初代館長 マイカ・井上真花)。

山田氏の所有する、Palmコレクションの一部。取材のために、持ってきていただいた

山田達司氏。Palm無認可エバンジェリスト。別名、Palmの神様。Palm、CLIE、TreoなどのPalm OS搭載機用の日本語OSであるJ-OS、キーボードドライバー、各種システムユーティリティの生みの親。本業は情報システム会社である株式会社NTTデータにおいて、セキュリティおよびモバイルコンピューティングの専門家として、ID管理、情報セキュリティ、スマートデバイス、ウェアラブルデバイスなどの研究開発、コンサルティングなどに携わるかたわら、仕事のやり方を変えるためのペーパーレス、モバイルオフィスなどにも取り組んでいる。

――山田さんとPalmとの出会いは。

山田 1997年に発売されたPalmデバイスの「Pilot 1000」です。それ以前にも「Newton」や「Magic Link」など、さまざまなPDAが発売されましたが、失敗が続き、「Mobile is dead(モバイルは死んだ)」なんて言われていました。その理由は、「本体が重くて持ち歩けない」「起動が遅い」などさまざま。その悩みをすべて解消したのが、このPilot 1000だったんです。

山田氏が最初に出会ったPalmデバイス「Pilot 1000」

山田 Pilot 1000のスペックは、メインメモリーが32KBでストレージが128KBと貧弱。CPUも、当時のスタンダードから3~4世代前のものでした。しかし、実際に使ってみると、ストレスなく快適に操作できる。それはなぜかというと、さまざまな工夫がなされていたからなんです。

たとえば、文字入力。Palmは「Graffiti(グラフィティ)」という、一筆書きで書ける文字入力システムを採用しました。これにより、入力スピードと認識率は格段にアップ。思いついたことをすぐに、メモできるようになりました。

プリインストールされているアプリは、「アドレス」「メモ帳」「スケジュール」「To Doリスト」の4つ。それぞれボタンが割り当てられていて、ボタンを押すだけで起動します。そのため、いちいちアプリを探して起動する手間がかかりません。

Pilot 1000の本体下部には、4つの起動ボタンが配置されている

大きさや重さは、ちょうど胸ポケットに入るサイズ。Palmの産みの親であるジェフ・ホーキンス氏が、実際に木のモックアップを作って持ち歩き、検証した結果、携帯するのにちょうどいい形がこのサイズだったようです。

この形とサイズは、現在のスマートフォンにも継承されていますね。つまり、持ち歩き用デバイスとして、Palmは“初めから完成形”だったんです。

――日本では当時、Palmが販売されていませんでしたよね。

山田 1997年に、友人から「こんなのがあるよ」と教えられ、開発キットと一緒に個人輸入しました。実は、あまり期待していなかったのですが、使ってみたらとんでもない! すっかり興奮してしまって、会社で自慢して歩きました(笑)。

特に驚いたのは、アプリの起動や入力が速かったこと。さらに、パソコンと同期するという点。それまでのPDAは、パソコンのデータをデバイスに転送したり、デバイスのデータをパソコンに転送したりする一方通行でした。

Palmの場合、クレードルに乗せてボタンを押せば、パソコンとデバイスのデータが双方向に送受信され、最新のデータに更新できます。そのため、入力はデバイスでもパソコンでもどちらでもよくて、都合のいい方を使えばいい。 この「同期」という概念が、私はとても気に入りました。

しかし問題は、日本語が表示されないこと。そこで、開発キットを使って、日本語をアプリ上で表示させようと試みました。

ドキュメントを読むと「OSが拡張できる」という記述が。それなら、OSごと日本語化すればいいということになりまして。フォントや辞書は、ほかのPDAで使われていたものを流用させてもらい、私はそれを使うためのプログラムを用意しました。

購入10日前後で日本語がなんとか表示できるようになり、40日目にはOSの初期版が完成し、パソコン通信の「NIFTY-Serve」のモバイルフォーラムで配布したところ、みんな喜んでくれて、とても嬉しかったのを覚えています。

山田氏の開発した「J-OS」を使うと、このように日本語が表示できた

その後もブラッシュアップを進め、その年のクリスマスには、ほぼ満足いくものが完成。メーリングリストやアスキー(雑誌)の付録、HPなどで配布し、翌年には秋葉原の店でパッケージ販売されるようになりました。

店頭に並んだおかげで、一般の方にも、日本語化キット「J-OS」が認知されるようになり、Palmが一般に広まりました。秋葉原の店頭にPalmデバイスが並ぶと、一気に売り切れになるというようなことが続き、まるでお祭りのようでしたよ。

――そんな人気のPalmが、どうして衰退してしまったのでしょうか。

山田 Palmが衰退した理由はいろいろありますが、ジェフ・ホーキンス氏が早々に会社から追い出されたことがあげられるかもしれません。各社からさまざまなPalm製品が出たため、OSとデバイスの足並みが揃わなかったことも影響していると思います。Palmは流行っていたとはいえ、市場規模はそれほど大きくなかった。その市場を、5~6社で取り合った結果、ビジネス的にうまくいかなくなったのかもしれませんね。

――もし、そのまま人気が続いていれば、PalmOS搭載のスマホが発売されていたかも……。

山田 実は2001年に、通信機能を搭載したPalmデバイスのプロトタイプが開発されていたんです。言ってみれば、“スマートフォンの先がけ”ですよね。ほとんど完成していたようですが、経営的な理由から、ついに発売されることはありませんでした。これが発売されていれば、現在の“スマホ文化”も違っていたかもしれないと思うと、とてもくやしいです。

ついに日の目をみることがなかった、幻の通信機能付きPalmデバイス

左から3台は、海外で発売されていた通信機能付きのPalmデバイス。2001年、通信機能を搭載したPalmデバイスが日本で発売されていたら……

――山田さんは、スマートフォンとPDAの違いってなんだと思いますか?

山田 スマートフォンは、携帯電話から進化したコミュニケーターです。だから、電話や短いメッセージのやり取りがメインになっていますよね。

いっぽうPDAは、その名前(Personal Digital Asisstant)の通り、個人情報を管理したり、知的生産を行ったりするためのツールです。たとえば、PDA内にあるデータ同士を、ハイパーリンクを使って有機的につなげていくことによって、アイデア発想を支援できる。そういった機能は、現在のスマートフォンに欠けている部分だと思います。

――もし、現在もPalmが残っていたとしたら、当時と同じように使えたと思いますか?

山田 どうでしょうか……。昔と違って、現在はセキュリティの問題がありますからね。

たとえば、IMEを装い、個人の情報を抜き出すというしくみを作ることもできますし。そうすると、個人が作った日本語化システムなんて危なくて使えない、ということもあり得ます。

このような状況下で、Palmのアプリ開発者のように、性善説にもとづいた自由闊達(かったつ)な開発を続けるのは難しいでしょうね。 そうすると、ユーザーが工夫して使いやすい環境を構築していくということはできない。このような点から、もう、PDAが活躍できる時代ではなくなったのかもしれません。

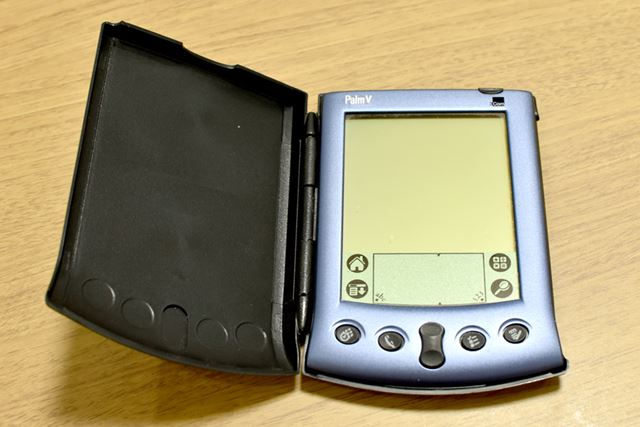

山田氏が所蔵する「Palm V」。このカラーモデルは、世界に5台しかない

友禅染仕様のPalmカバーと、ルイ・ヴィトンケース

――今後、モバイルはどうなっていくのでしょうか。

山田 先述のように、現在はセキュリティの問題があります。情報はデバイスの中だけにあるのではなく、クラウドの上にあり、それをシンクライアント的に取り出して使うスタイルになっていくのではないでしょうか。デバイスは、“情報を取り出すための窓”のような役割になるかもしれません。

私個人としては、視力の衰えをカバーしつつ、情報を自由に取り出せるメガネ型のデバイスが欲しい。たとえば、道でばったり出会った相手の名前を思い出せなくて、気まずい思いをしなくて済むように、人の顔を認識して、その人の名前や2人の間で交わされた会話などが吹き出しで表示されるようになれば、最高ですね。

思えば、われわれPDAユーザーは、理想のモバイルデバイスを手に入れるため、大いなる実験を繰り返してきたのではないでしょうか。その結果、現在のスマートフォンがあり、この先またスマートフォンに代わる何かが生まれる。われわれがその礎を築いたといっても、過言ではないと思いますよ。

「PDAユーザーは、大いなる実験を繰り返してきた」と最後に締めくくった、山田氏。そのDNAは確実に、現在のスマートフォンに受け継がれているはずだ

山田さんは現在、NTTデータでウェアラブルデバイス、AR(拡張現実)/VR(仮想現実)の企業内活用およびIoTセキュリティに関する研究を進めているという。

「目が見えにくくなったらメガネをかけ、耳が聞こえにくくなったら補聴器をつける。人はいろいろな道具を使うことで能力の衰えを補助し、拡張してきた。PDAも、そのひとつ。私にとっては、記憶をサポートしてくれる大切な存在だった。これからは、さまざまなIoTデバイスがその役割を担い、私たちを支えてくれるようになるだろう」。そう、山田さんは断言した。

20年前に日本でPalm旋風を巻き起こした男性が描くウェアラブルデバイスの未来を、ちょっと見てみたくなった。

編集プロダクション。「美味しいもの」と「小さいもの」が大好物。 好奇心の赴くまま、良いモノを求めてどこまでも!(ただし、国内限定)

ご覧いただいている記事のレコメンド結果は、ログリー株式会社のレコメンドサービス「logy lift」から、あなたの読んでいる記事の内容や興味に基づいて表示されます。

また、レコメンドの結果は、サイト内の記事だけではなく、外部サイトの記事も含まれます。

logly liftでは、あなたに「もっと詳細に知りたい情報」や「欲しい情報」を適切なタイミングで提供できるよう、日々レコメンドのアルゴリズムを研究し、改良をし続けています。

プライバシーポリシーについては、こちらに公開しています。

また、レコメンドサービスに興味のある媒体社や、この枠にコンテンツを表示したい広告主の方は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。