様々なプロがソニーの電子ペーパー「DPT-RP1」を評価。軽さと書き味は総じて高評価に

一方で、単機能機で8万円という価格はやはりネックに

連載

注目記事

マリオカートもVRで楽しめる「VR ZONE SHINJUKU」、歌舞伎町に7月14日オープン

購入レポ、Galaxy S8を買ったワケ。手にした瞬間ハッとしてグッときてやってきた未来感

ソフトバンク、 新卒採用にAI導入「エントリーシートの確認時間を7割削減」

人気記事

様々なプロがソニーの電子ペーパー「DPT-RP1」を評価。軽さと書き味は総じて高評価に

スイッチ『ゼルダの伝説』DLC第一弾『試練の覇者』本日配信。ゼルダロスに効く挑戦モードや収集ヘルプ

ついに東京上陸を果たした「プルーム・テック」をアイコスユーザーがレビューしてみる

ソニーから発売された「DPT-RP1」。「デジタルペーパー」と称するこの機器は、13.3型のフレキシブル電子ペーパーを採用し、A4サイズの書類を原寸で表示でき、付属のペンで書き込みも可能なデバイス。ソニーストアの直販価格は7万9800円(税別)です。

機能こそまさに電子ペーパーと呼べるシンプルさですが、一方でA4サイズが原寸で表示できる大面積でありながら350g以下という軽さ、そして電子ペーパーならではの最長約3週間(BluetoothとWi-Fiオフ時)というバッテリー駆動時間など、他にはないメリットを持ちます。

今回はこの「大面積で薄くて軽い」電子ペーパーが、果たしてどのようなシーンで力を発揮するのか。筆者の周りの様々なプロに使ってもらい、シーン別に使い勝手をテストしてみました。

Gallery: SONY DPT-RP1 | 132 Photos

同機の外寸は224mm×302.6mm×5.9mmで、重量が約349g。手に持つと、「お、軽いね」というのが第一印象です。また、採用されている電子ペーパーが柔軟性を持つのに加え、筐体も樹脂製のため、力を加えるとしなるほどの柔軟性を持ちます。

金属ボディですと、カバンの中で押されて曲がってしまう、なども起こりえますが、樹脂製ゆえにその心配も少なそうです。バッテリー駆動時間は、Wi−FiやBluetoothなどの無線機能をONの状態でも1週間、OFFの場合で約3週間使用できます。

筆者によるレビューや基本仕様などに関しては、下記記事を参照ください。

Apple Pencilに比べて書き味は? ソニーの新デジタルペーパー「DPT-RP1」実機インプレ

それでは、利用シーンに応じた使い心地を検証したいと思います。

文章チェックや校正では?

ソニー側への取材時において、製品担当者が使用事例として提案していたのが校正作業です。

校正作業と言っても媒体や編集体制によって様々ですが、ここで考えられているものは、論文や事業報告書などのページ数が膨大なものを、役員や教授、執筆者がチェックして、修正箇所を書き込んで行く、というタイプの作業でした。

ただし実際に試してみたところ、筆者のような記者やライターが執筆する、取材記事の校正作業にも十分使えるものでした。

この用途で感じたのは、電子ペーパーの可読性がとても良い点。長時間の文章チェックでも目が疲れません。

書き込みに関しては、電子ペーパーを覆うフィルム素材とペン先の素材によって、鉛筆やポールペンの書き味に近いタッチが得られます。「タブレット端末にスタイラスで書いている」という感じではない、紙に赤入れしているような使い心地でした。

そして軽さも特筆できるところ。数ページ規模の原稿であればまだ紙の方が軽いですが、数十ページにもおよぶ原稿などでは紙の重さも気になります。移動中や、打ち合わせと打ち合わせの間の空き時間にさっと取り出してチェックといった作業も、紙より気軽に行えます。

楽譜リーダーとしての使い勝手は?

A4サイズという大きさが有効になる用途として、楽譜の表示やメモがあります。

楽譜は、本で買ったとしても、指使いや演奏表現のメモを書き込むためにコピーしたり、また演奏する曲によっては譜めくりをしなくて済むように、他のページをコピーして長い楽譜を作ったりといった作業も必要です。

対して電子ペーパーであれば、タップで譜めくりしたり、PDFの上からスタイラスで書き込みなどができるため、便利そうです。

この分野でのメリットは、拡大しての書き込みができる点。

こまかな譜面ですと、音符に合わせた注意書きはなかなか難しい場合もありますが、電子ペーパーは拡大して書き込めるので、正確な位置に適切な大きさの文字で書き込めるのです。

一方で、譜めくりのレスポンスには課題が残りました。電子ペーパーゆえにリドロー(再描画)の時間がある程度かかるため、テンポが早い曲の場合、その間に2小節くらい進んでしまうこともありました。

指導講師の先生にも感想を聞いてみましたところ「大きさはA4でも足りなくて、A4見開き(A3)くらいは欲しい。そして譜めくりを素早くできるようになれば......」という感想でした。そしてなんと言っても約8万円の価格は躊躇してしまう、ということでした。

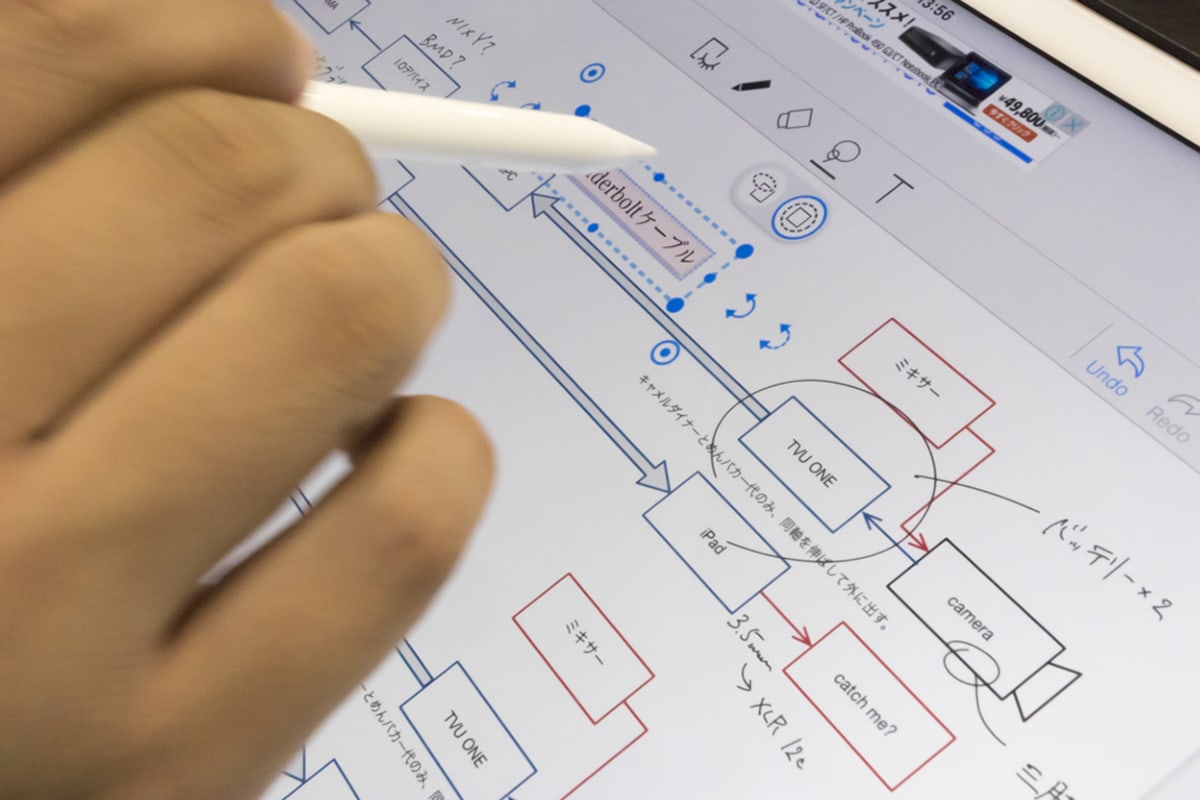

ネット配信やTV収録の技術者は高評価

次に、TV番組やイベントでの撮影、配信などを行う技術者(VE:ビデオエンジニア)にも試してもらいました。

実はVEは大きな書類に対するメモ書きの多い仕事。TVのロケなどでは、複数のカメラにスイッチャー(切り替え機)をはじめとする収録機器など、多くの機材を導入します。VEはこれらの機材や接続に関して図を参照して確認するのです。

また、修正やメモ書きも重要。配信などではさらに配信機材も加わりますし、クライアントの要望や演出プランの変更などによって機材構成が変わったり、手持ちの機材の融通を求められるなど、構成が随時変更になる現場もあります。

彼らはPCなどで構成表や図を作成しますが、現場の下見(ロケハン)時に、必要なケーブル長が判明してそれを書き込んだり、電源が取れない場所ならバッテリーをどれくらい用意するかなどの追加事項を書き込んで行く必要があります。

そのため、見やすいディスプレイと、それに書き込めるペンは重要。従来ですと紙に印刷して現場に持って行き、ペンで書き込んで会社に戻って追加分をPCで反映させるなどの作業が必要でしたが、本機ではメモが電子データとして保存されるので、急ぎの場合でもメールなどでの共有が可能になります。

なお、同じ作業をiPad Pro 12.9インチ(2015年モデル)でも試してもらいました。

iPad Pro側はカラー表示やピンチイン、アウトで図が拡大縮小でき、スワイプで表示エリアを移動できるなど、高性能なタブレットとしての機能では有利とのこと。また、アプリによっては手書きの他にタイプも行えるのが便利との評価です。

対して本機は、機能面ではiPad Proに及ばないものの、何と言っても軽さのメリットが大きい、という感想でした。

というのもVE現場は、機器制御のに使うのPCも別途持参しますし、工具なども携行必要があるため。ここからさらにiPad分の重量が嵩むのは辛いそうで(特に12.9インチは相対的に重い)、その点でも薄くて軽量の電子ペーパーが貢献しそうです。

企画・制作スタッフ

続いて、イベントやTV番組の制作スタッフにも試してもらいました。彼らの業務も、PCでリストを作って紙でチェックすることが多いのだそうです。

さらにメモ書きも重要。本番までに制作打ち合わせも複数回行われ、その度に情報のアップデートや必要な物品の増減があったり、用意したものをどこに配備するか、誰が使うのか(その人向けの備品を選択する)など、情報が随時更新されていくためです。

最後は必要な備品が揃っているかチェックして積み込むので、スムーズに書き込める点は重要とのこと。こうした点は高評価となりました。

また紙の場合、現場でなくしてしまう、捨ててしまうことで記録が残らないこともあったそうです。

電子ペーパーにメモしておくことで、現場でメモした必要事項が記録され、次回以降に役立てられるかもしれないという評価も得られました。

こちらも12.9インチiPad Proと使い比べてもらいました。

使い勝手の部分はやはり高機能タブレットなiPad Proが良いという評価もありましたが、総じてVEの場合と同じく、軽いというメリットが大きな魅力として挙げられました。

現場では椅子に座って机でじっくり書く状況はほぼないということで、片手で持って書ける軽さは大きい、ということです。

また、バッテリー持続時間も1ヶ月と頻繁に充電しなくて良い点、そして本体だけでなくスタイラスペンも軽量な点に関しても高く評価されました。対してApple Pencilは「質感などが良好だが、比較的長さもあって重い。重心バランスも悪いのでは」という感想です。

さらに本機のペンは、本体にマグネットで取り付けられる点も高評価。このあたりは、常にスタイラスを必要とする機器ならではの工夫と言えます。

電子書籍リーダーや電子メモとしては?

本機はPDFファイルであれば表示できる仕様。ということで、自炊したデータをインストールして、電子書籍リーダーとして使ってみました。基本的には、同じ電子ペーパーを採用しているKindleなどとほぼ同じような使い心地です。

ただし違うのはやはり面積。A4サイズと大きいので、コミックは読みやすいですし、見開き表示した際も文字が小さすぎず読める利点もあります。

また電子メモとしても、落書き帳的にいろいろな人に渡して、イラストやメモを描いてもらいました。やはり書き心地に関しては評価が高く「実際の紙に描くような書き味が楽しい」ということで、筆も進んだようです。しかし、約8万円の価格を聞くと......といったところ。

その他の機能

セキュリティ機能も充実しており、パスワードのロック解除以外にもSuicaなどのカードでロック解除ができます。

またペン先は鉛筆に近い書き味のフェルトと、ボールペンに近い書き味のPOMという、2種類の素材を選べます。好みや、用途に応じて差し替えて使うと良いでしょう。筆者はフェルトの書き味が好みでしたが、POMの書き味が好きという人も多くいました。

本機のデータ管理は、PCに管理アプリケーションをインストールして行いますが、手作業で移したり、PCにダウンロードする作業は、ファイル数が多くなると面倒です。そのため筆者は、Dropboxなどの同期フォルダを設定しておいて、接続時や任意のタイミングで同期させています。

こうすることでPCやiPadなど、他のタブレットでの作業との連携が楽にできます。

また、アプリをインストールしたPCで「電子ペーパーに印刷」のコマンドを使用すると、接続した端末にあたかも印刷したようにPDFが転送されます。

長いメールマガジンなどを読む場合など「印刷するまでもないけれど、PCで読むのはどことなくおっくうで、結局印刷して持ち出していた」といった事態は意外と多くの方が経験していると思いますが、本機を導入すれば、こういった際に「電子ペーパーに印刷」することで気軽に持ち出せます。ペーパーレスにも貢献できそうです。

このようにDPT-RP1は、様々なジャンルのプロから、紙に書くような書き味やシンプルな使い勝手、そして軽さが高く評価されました。ですが、最後のハードルはやはり約8万円という価格のようです。

ソニー側の担当者も価格が課題という点は、認識されているようで「販売台数が増えれば、価格を下げたり、大きさなどのバリエーションも増やせるのですが......」と悩ましげに語っていただけに、このあたりはやはりなかなか難しそうなところもあります。

ですが、軽さやバッテリー駆動時間といった、他のデバイスにはない特徴に関しては、高い評価を受けたのも事実。そういった点を重視する方や業務を手がける方々には、一考してほしい機器です。