2017年6月30日、「未来のゲームをレビュー」した書籍が発売される。その名は、『ザ・ビデオ・ゲーム・ウィズ・ノーネーム』。書き手の赤野工作氏にとって、デビュー作となるSF小説だ。

(画像:編集部撮影)

いったいこの本に収められた「未来のゲームレビュー」とは何なのか?

それは小説投稿サイト「カクヨム」にて赤野氏が書いた、架空のゲームについてのレビューたちのことだ。だが驚くべきは、その設定の凝り具合にある。――舞台は2115年、つまり100年後の未来に氏が開設したゲームのレビューサイト。そこで赤野氏は、この100年に発売されたさまざまなレトロゲーム(つまり我々から見た未来のゲーム)を、100年間の架空の未来の歴史とともにレビューしているのだ。しかも、そのゲームたちは内容も特異。例を挙げるなら、

・孤独なゲーマーといっしょにゲームを遊んでくれるアンドロイド

・ 4Dプリンターでロボットを作り対戦させるホビーゲーム

・新興宗教が作り出した洗脳ゲーム

……と、2017年の我々には驚きの、興味深い技術が使われたゲームが居並ぶ。

しかも、さらに凝っているのは、そこで紹介されている作品が、使われている技術の革新性に比して、すべて世間から低評価を下された“いわく付き”のゲームであることだ。それでも100年後の世界の赤野氏は、これらの作品の評価すべき点を追い求め、ゲームレビューを続ける。

(画像はAmazonより)

このテキストを読んで思い浮かんだのが、同じく未来のテクノロジーやゲームを題材にしたSF小説の先駆「ゲーム・キッズ」シリーズだった。作家の渡辺浩弐氏が1990年代からファミ通誌上で書き始めたこのシリーズは、バーチャルリアリティ(VR)やクローン技術、それに伴う新たなゲームなど、当時に渡辺氏が想像した未来が描かれていた。……そうだ。渡辺浩弐氏と赤野工作氏に対談していただいたら、どうなるのだろう?

かくして両者の初顔合わせは、東京・中野ブロードウェイにある渡辺氏の営む喫茶店「K-cafe」にて始まった。未来のゲーム像をSFとして描く二人が語る、メタフィクションとしてのゲーム語り、そして現実と虚構が入り交じるメタフィクションが持つ魅力とは?

聞き手/渡邉卓也、小山オンデマンド、クリモトコウダイ

文/渡邉卓也

「自分が死んだあとに現れる低評価ゲームを楽しめないのが悔しかった」

渡辺浩弐氏(以下、渡辺氏):

赤野さんの『ザ・ビデオ・ゲーム・ウィズ・ノーネーム』(以下、『VGNN』)を拝読させていただいて、まず企画力がすごいと感じました。この発想はどこから来ているんですか?

赤野工作氏(以下、赤野氏):

もともと僕は、ライフワークとしてニコニコ生放送でゲームレビュー【※】をしています。レビューするのは世間的に評判が悪かったゲームです。それをどうおもしろく遊ぶかを考えたり、あるいは隠れたおもしろさを見つけ出して再評価したり、というようなことを続けていたんですね。

ただ、それを5~6年続けていたら突然、“自分が死んだあとに出てくる低評価なゲームについて語れないこと”を悔しく思うようになったんです。そこで未来のゲーマーに対して、予言として「お前らはこういう低評価をつけるだろうけど、俺はおもしろく思ってるんだぞ!」とひと言残しておきたいと思ったことがきっかけですね。

※ニコニコ生放送でゲームレビュー

赤野氏は“低評価ゲームの魅力を検証しよう!”というコミュニティで「低評価ゲームを再評価する」というゲーム配信を行っている(その際の名義は「模範的工作員同志」)。これまでに配信でレビューしたゲームは、黒と赤のブロックを自分ひとりで操作してぶつけ続けるだけの対戦ゲーム『Block Fight!!』、低評価ゲームとしては定番の『デスクリムゾン』、「チーターマン」で有名になりすぎた『Action 52』、イラストを見ると哀愁を感じるソーシャルゲーム『美少女競泳メドレーバトル』など多数。また、Xbox 360『エブリパーティ』の大会を定期的に開いている。

――どこまで本気かわからない、赤野さんのテキストから窺える人物そのままの発想ですね。

赤野氏:

いや本気ですよ。それから、テクノロジー系の雑誌を読むのが好きなことも大きいと思います。とはいえ科学的な素養があるわけではないので、そういう情報を見てもすべて自分が生まれ育ったころから慣れ親しんでいるゲームに絡めて考えてしまう。そうなると「時代が進むとどんなゲームが出てくるのだろう」と想像し、最終的に「ゲームの未来というものを語りたいな」となったわけです。

渡辺氏:

それで、まだ見ぬゲームのレビューをウェブ上で始めたと。

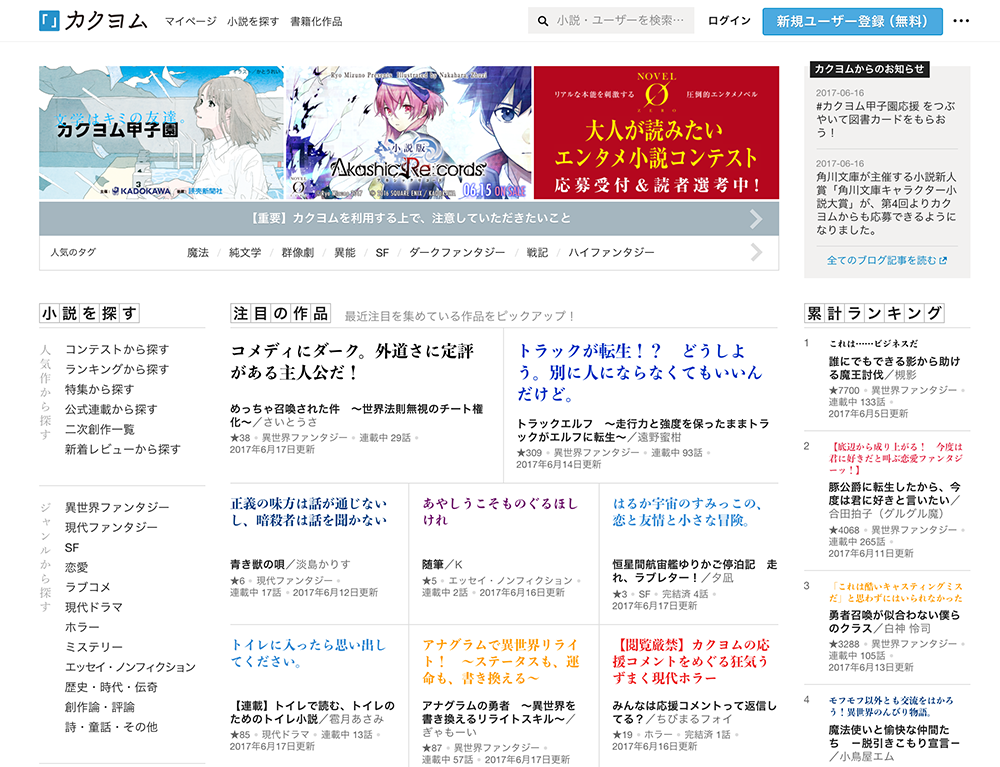

ーー連載を行っているのはKADOKAWAの小説投稿サイト「カクヨム」【※1】ですよね。そこを選んだのには何か理由があったのですか?

赤野氏:

ええ。カクヨムの画像を差し込めない仕様などを見て、「思春期のころ(2000年代)に読んでいたゲームレビューサイトやテキストサイト【※2】にすごく似ているな」と思ったんです。「そういうものにノスタルジーを感じてくれる人たちもいそうだ」と考え、誰も手を着けていないのでそこで挑戦したというのも理由のひとつです。

(画像はカクヨムより)

もともと僕は活字に触れてきていないんです。読んだものといえばゲームレビューくらい。ですので、何かを書こうと思ってもゲームレビューしか書けないことに気づいたんですよね。ただ、実際にSFをゲームレビューの形で取り扱ってみると、意外としっくりくる。ゲームをレビューするためにはその発売された時代背景を説明することが必要なのですが、これは同時にその時代の人間が何を考えていたのかを読者に感じさせる効果がありました。

※2 テキストサイト

「侍魂」、「バーチャルネットアイドル・ちゆ12歳」などに代表される、2000年代前半に流行したウェブサイトのジャンル。名前のとおり、テキスト主体で、その内容の幅広さやおもしろさで読者を集め、人気となり、フォロワーを数多く生み出した。

ーーゲームレビューを書こうとしたのに、結果的にそれがSF小説、つまり文学になっていったわけですね。

渡辺氏:

“ゲームレビューの文学性”というものは、じつは僕も考えてきました。『VGNN』を語るとき、そこが大きな評価点になると思うんですよね。

|

ゲームは非常にインタラクティブなものです。つまり、プレイヤーの関わりかた次第で姿を変える多面的なもので、プレイヤーそれぞれが何かしら価値を見出すことができるものだと思うんです。ところがゲーム雑誌などのレビューでは「クソゲー」と言われるような評価がつくこともある。「価値が見つけられない状態なら黙っていればいい」と思うんですけどね。どんな作品でも遊ぶ人がおもしろければゲームもおもしろくなるわけで、「おもしろくない」と言うなら、むしろ遊んでるヤツがつまらないって話ですよ。

赤野氏:

おっしゃるとおりです!

渡辺氏:

そういう意味でゲームレビューのテキストは、評価に終始するのではなく、批評自体の楽しさを追い求めればそれ一本がひとつの小説になるという、いわば“ゲームレビューにおける文学性”が立ち上がることを信じていたのですが、ゲームメディアが商業的な立場になりすぎて……なかなかそうはなりませんでしたよね。ただ、そこから時間も経ち、それこそ電ファミニコゲーマーさんのようにしっかり掘り下げるメディアが出てきたり、赤野さんのような方が現れたりしたのは、ゲームレビューのありかたにとって象徴的なことだと思います。

(画像はAmazonより)

それから、プロが書く文章よりも、気が触れたような人がネットに公開しているゲームレビュー……たとえば「超クソゲー」をずーっと遊んでいる人の主観的な文章のほうがおもしろいという現象が10年くらい前から起こっていますよね。とはいえ人気になったりはするけども、プロとしてはあまり出てきていません。赤野さんはそういう“気の触れたプロ”として挑戦しているような印象を受けるのですが、どうでしょう。

赤野氏:

それは、過分な褒め言葉ですね(笑)。

渡辺氏:

ただ、赤野さんは正気なところもあるんですよね。気が触れた人の生産にはたいてい再生産性がないんですが、赤野さんはプロとしてそこをコントロールするようにうまく気が触れ続けているというか。そういうノウハウはあるんですか?

ーーそれはおそらく、赤野さんが初めてお父さまに買ってもらったゲームが関係しているかもしれませんね。

赤野氏:

ええと……。渡辺さん、メガドライブの『ああ播磨灘』【※】というゲームはご存知ですか?

(画像:編集部撮影)

渡辺氏:

ああ、ありましたね。

赤野氏:

じつはそれが生まれて初めて親に買ってもらったゲームで、幼少時代は一日の半分は遊んでいるくらいに好きだったんです。ところが、それから少し成長したあとゲーム雑誌の読者レビュー企画を読んだら、『ああ播磨灘』について「こんなひどいゲームはない」と書かれていたんですね。それを見たときに「この人たちはなんもわかってねえな!」と憤りを覚えたわけです。

ーーそこから反論をするようにゲームの再評価をし始め、ニコニコ生放送で配信を行うようになり、ついにはSF小説を書くことにも繋がっていくわけですね。

赤野氏:

それこそ「わかっていない」レビューに対しての反論や怨嗟を原動力にしているような感じです。渡辺さんが仰った「ずっと同じゲームを遊び続けているような」人みたいなものですね。

渡辺氏:

(笑)。『VGNN』のような作品は前例がないので、ゲームを題材にした文学というジャンルを先導してもらえると未来が明るくなりそうです。

渡辺浩弐氏の場合――『1999年のゲームキッズ』はいかに生まれたのか?

ーー赤野さんがレビューを始めた経緯はわかりましたが、一方で渡辺さんは『1999年のゲーム・キッズ』【※】のファミ通での連載を、どのような流れで始めたのでしょうか?

※1999年のゲーム・キッズ

1990年代に週刊ファミ通で連載されていた渡辺浩弐氏の作品。ソーシャルネットワーク、スマートフォン、バーチャルアイドルなど、当時の未来技術を題材にしたSF小説。

渡辺氏:

すさまじく昔なのでうろ覚えなんですが……。

当時ゲーム雑誌が大好きだったんですが、「雑誌の内容が読者の層にきちんと対応できていない」という忸怩たる思いがあったんです。ですので、広告のようなゲームレビューではなく「作家性が出るようなクオリティの高い読み物を載せたい」と浜村さん【※1】と話していました。

|

当時の僕は「すべてのゲーム雑誌に1ページずつ連載を持つ」という修行のようなことをやっていたんですが、「じゃあファミ通では何をしようか?」となったときに、まだ前例のない「小説をやってみたらどうだろう」と思ったんです。ただ、一度に多くのページが取れないということもあって単純な連載小説では成立しないだろうと、毎回同じ文字数で完結するショート・ショート【※2】になりました。それだとすぐにネタが尽きてしまいがちですが、VRやゲーム周辺のテクノロジーまで要素を取り入れると、どんどんオリジナルの物語が出てくるのではないかと考えていましたね。

※1 浜村さん

浜村弘一氏。1961年生まれ、ファミ通グループ主筆。PC誌ログインからファミコン通信が派生するときから同誌に携わり、1990年代を中心に長らく週刊ファミ通の編集長を務めていた。

※2 ショート・ショート

非常に短い小説のこと。ショート・ショートを手がけるSF作家としては星新一などが有名。

ーーそこでゲームやテクノロジーを扱っているのは、渡辺さんがお好きだったから、ということでしょうか。

渡辺氏:

そうですね。メタフィクション【※】も好きなのでそれも取り入れています。僕はメタフィクションの楽しさは物語が読者を取り込む「入れ子構造」になっていることだと考えていました。ちょうどそれに合致するように1990年代初頭にVRという概念が出てきたんです。

※ メタフィクション

フィクションをフィクションとあえて認知させる手法。具体的には、作品内でキャラクターが読者に語りかけたり、あるいは読者の世界に言及すること。今回の対談の場合は、ふたりの創作物が読み手の現実について言及し、現実と虚構の境界線を曖昧にしている手法のことになる。

というのも、当時のVRはいま以上に話題になっていて、ヘッドマウントディスプレイの中にリアルな仮想現実があり、まさしく「現実と虚構の区別がつかなくなっていくのではないか?」という夢があったんです。ですからメタフィクションを大きなテーマとすれば、いろいろな表現が可能なのではという考えに至りました。『1999年のゲーム・キッズ』はゲームをテーマにした小説でもあるんですが、「VRをテーマにした小説に近い」というのが本当のところですね。おかげでゲームネタが切れてもなんとかなりました。

赤野工作氏の場合ーー取材はハダカで体当たり(比喩でなく)

赤野氏:

そういうふうに執筆に詰まったとき、渡辺さんはどのようにしていたのですか?

|

渡辺氏:

僕は才能がない勉強型だったので、雑誌を読んだり科学技術の研究所へ行ったり、あるいはメディアアーティストの方に会ってコツコツと学んでいきました。当時はネットもない時代。そこでいろいろな取材ができ、お付き合いが生まれたのはラッキーでしたね。いまはネットがあるので、取材や勉強でそれほど苦労しないかもしれませんが。

ーー取材の取っかかりが想像もつきません……。赤野さんもけっこういろいろ取材されているそうですね。放射性物質入りの玩具【※1】を輸入しようとしたり、『ノルウェイの森』【※2】を読んでいる風俗嬢に小説の感想を聞いたりだとか。

(Image by Webms. Licensed under the terms of cc-by-3.0.)

※2 ノルウェイの森

1987年に発売された、村上春樹の5作目の長編小説。記事中では割愛したが、渡辺氏はメジャーな立場でメタフィクションを描き続ける人物として村上春樹を高く評価している。その理由として、現実がフィクションを超えるような目まぐるしい変化を起こすなか、その“現実がもたらす悪しき物語”に対抗しようとする作品(例としては、オウム真理教による地下鉄サリン事件を題材にした『アンダーグラウンド』など)を手がけている点、時代に合わせて文章表現を変え、メタフィクションをより進歩させようとする姿勢を挙げていた。

赤野氏:

最後の情報、要ります!?

渡辺氏:

単に風俗嬢と『ノルウェイの森』の話で盛り上がったというわけではないんですか?(笑)

|

赤野氏:

じつは「3Dデータを使ったVR風俗」というようなテーマを考えていて、そのために実際の風俗嬢と会って「どんな客が来るか、そういった人たちはどんな悩みを抱えているか」を聞いてみなければいけないと思ったんですね。それで……金津園【※】へ行ったんです。

※金津園

“特殊な感じの浴場”が居並ぶ、東海地方では指折りのオトナの街。岐阜駅南西に存在

渡辺氏:

へえ~、金津園って憧れの場所なんですよね。行ったことないです。

ーーそれは本当に取材で行ったんですか?

赤野氏:

取材ですよ! できれば経費で落としたいですよ!(笑)

ーー赤野さんは趣味とそういった取材の境界線が非常に曖昧ですよね。

赤野氏:

そうです。『VGNN』自体がエンターテイメント半分、趣味半分みたいな作品ですからね。金津園ではすっぽんぽんで取材しました。そのときは女性がゲームの話もわかる人でよかったんですが、うっかり「本はどんなのを読んでる?」と聞いてしまったらすごく熱心な読書家と判明し、最終的にはピロートークで『ノルウェイの森』の感想をすごい勢いで語られ、苦々しい気持ちで店を後にしました。

渡辺氏:

すごいエピソードですね(笑)。やはりそういう取材をすると作品にも厚みが出ると思います。

|