入札制度改悪によりダンピングが横行する可能性も

小池百合子・東京都知事の主導で、入札制度が改悪された。ダンピング復活ともささやかれ、東京都内の建設会社に激震が走っている。建設会社の倒産・休廃業の可能性も急浮上し、2020年東京オリンピック・パラリンピックの建設事業に影響を及ぼす新たな火種ともなりそうだ。

しかし、小池知事は「民間に比べて東京都の工事費はとんでもなく高い」と発言し、一歩も引く余地を見せない。一方、都議会自民党と建設業界は、「ダンピングが横行し品質低下を招く」「品確法に抵触する可能性もある」などと猛抗議している構図だ。

「こんな入札制度では誰も応札しなくなる」と危機感を強め、小池知事に真っ向から対立する都議会自民党の髙島直樹幹事長に話を聞いてきた。

東京都入札制度改革の4つの問題点

まず、小池知事が3月31日に突如として発表した東京都入札制度改革について、ポイントをまとめておく。ポイントは次の4つに絞られる。

- 予定価格の事後公表

- 最低制限価格制度の撤廃

- JV結成義務の撤廃

- 1者入札の中止

予定価格とは、東京都が発注する工事の落札上限価格を指す。これを超えて入札しても、落札できないという仕組みだ。小池知事の改革案は、これを事前公表から事後公表に変更するというもの。事後公表にした場合の問題は、一部の東京都職員が特定業者に予定価格を漏らし、それが不正の温床になる可能性がある点だ。そのため、事前公表には一定の合理性がある。

最低制限価格とは、工事の一定の品質を保つため、この金額以下で入札しても落札できない仕組み。改正品確法の制定以後、しっかりとした品質を確保するために、最低制限価格を設定している地方自治体は増えている。予定価格の事後公表と最低制限価格制度の廃止をセットにした場合、ダンピングや安値受注が起きやすくなる制度と言える。

JV結成とは、大手ゼネコンの下に中小建設会社が入ることで、大手ゼネコンの施工技術を吸収しつつ、中小建設会社にも受注機会を付与する趣旨で定められたもの。JV結成義務の撤廃は、大手ゼネコンが有利になり、中小建設会社には死活問題になる。大手ゼネコンは下請けを使えば問題ないが、中小建設会社にとっては受注機会が失われるという重要事項だ。

なお、小池知事は建設業界に対して何の事前説明もなく、この入札制度改革案を発表し、さっそく6月から財務局、建設局、都市整備局で実施するとした。10月からは下水道局、水道局、公営企業局、交通局でも試行する予定だという。

5月22日に26団体からヒアリングを実施したが、1団体の持ち時間はたった3分。単なるパフォーマンスだったとの批判も多い。

都議会自民党・髙島直樹幹事長と建設業界の見解は?

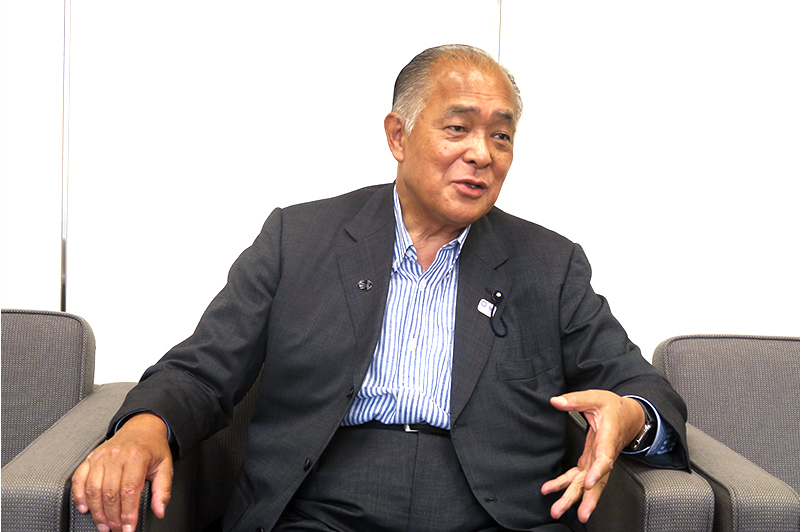

都議会自民党 髙島直樹幹事長

都議会自民党の髙島直樹幹事長は、小池知事の改革案を「改悪」と断言する。

「残念というのを通り越して、悔しいと言った方がいいでしょう。改革ではなく、明らかに改悪です。この入札制度改革は、品確法に抵触する可能性もあります」(髙島幹事長)

髙島幹事長は、平成19年より「都議会自民党入札契約制度改革プロジェクトチーム」を発足し、座長を務めてきた。そして、これまで10年間にわたって、東京都、都議会、建設業界と三位一体となって「公共工事の正しいあり方」に関する議論を積み上げてきた。

この間、民主党政権下では「コンクリートから人へ」というスローガンのもと、公共工事は「悪玉」というレッテル貼りをされ、入札契約制度においては、受注者のダンピングが横行した。しかし、東日本大震災を契機に、公共工事の必要性が見直され、景気回復や2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催決定も相まって、労務費・資材が高騰。その結果、東京都発注の工事でもダンピングから一転、入札不調になるケースも増えてきた。

このような状況の中で、「東京都、都議会、建設業界は三位一体となって議論を重ね、ようやく改正『公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)』の趣旨に基づいた、入札制度の方向性が見えてきたところだった」(髙島幹事長)

そこに藪から棒に出てきたのが、今回の小池都知事の改革案だ。

「小池知事は、受注する建設業者に重大な影響を与える入札制度について、一切の事前説明、一切の情報提供もせずに、突然発表しました。われわれが積み重ねてきた入札契約制度のあり方に逆行する内容であり、小池知事の入札制度改革は、明らかに建設業を後退させるものです」と、髙島幹事長は怒りをあらわにする。

「中小企業イジメ」「価格優先」の入札制度改悪

小池知事の入札制度改革では、予定価格の事後公表と最低制限価格制度の廃止をセットで行うため、ダンピングや安値受注が起きやすくなる。それは中小建設企業とそこで働く建設技術者・技能者にシワ寄せが来る可能性がこれまで以上に高まることを意味する。

髙島幹事長はこのように説明する。

「今、どこの建設会社も、赤字になるとわかっている工事は受注しません。仮に受注したとしても、そのシワ寄せは2次下請、3次下請会社にいきます。しかも、社会保険未加入対策として、2次下請、3次下請会社も福利厚生費を確保しなければならなくなった現在では、従来の利益に加えて、福利厚生費も請負金額に上乗せしなければ会社は維持できなくなります。ダンピングや安値受注が続けば、社員の給与は減り、建設会社は廃業に追い込まれ、将来の担い手確保どころではありません。また、東京都の街づくりの根幹を担う公共工事が、安かろう悪かろうになってしまっては大問題です」

さらに、各建設業界団体も、小池知事の改革案に不満を隠さない。

「中小建設業者として大きな不安をもって受け止めている。価格競争優先の制度と感じざるを得ない」(東京都中小建設業協会)

「運用によっては、都発注工事に対する応札意欲の減退や過度な価格競争が頻発しかねず、将来への事業継続への影響が懸念される」(東京都建設業協会)

「業界団体に説明した後のヒアリングは順番が違う」(東京都建物解体協会)

予定価格の事後公表についても、建設業団体は批判的だ。

「予定価格の事後公表にあたっては、詳細な情報の提供、見積積算期間の設定が必要」(東京都建設業協会)

「事後公表について中小企業は技術者が不足しており、対応するためには、人員と時間が必要であり、中小いじめと感じる」(三多摩建設業連合会)

「予定価格を事前公表するがゆえに落札率が高止まりするなどということなく、事前公表の継続をしてほしい。また、最低制限価格制度を撤廃すると、低価格受注により経営環境が悪化し、技能労働者の賃金の低下、若手入職者の減少、品質の低下、安全性の低下などさまざまな弊害をもたらす」(東京都防水工事業協会)

最低制限価格制度の撤廃については、髙島幹事長はこう批判する。

「小池知事は最低制限価格制度を撤廃する代わりに、低入札価格調査制度の適用金額を5月26日に一部見直しました。小池知事はここを落としどころにしたいのでしょう。しかし、都議会自民党はあくまで、元の入札制度に戻すことを求めていきます」

低入札価格調査制度とは、ゼネコンが低入札価格を提示した場合、その低価格で本当に適正な工事が進められるのかどうかを東京都が調査する制度。場合によっては落札を取り消すケースがありうる。そうなれば、再入札になり、さらに契約が遅れることになりかねない。当然、2020年東京オリンピック・パラリンピックの会場建設が遅れることも懸念され、ボート業界からは、「都立葛西臨海公園の隣接都有地に新しく整備されるカヌー・スラローム会場は本当に間に合うのか」と不安視する声もある。

JV結成義務の撤廃は、中小建設会社の死活問題

JV結成義務の撤廃と、1者入札の中止についても、中小の建設団体から反対の声が多い。特にJV結成義務の撤廃は、大手ゼネコンに有利だが、中小建設業者には死活問題になるため、東京都内の中小建設会社は大きな混乱に陥っている。

「JV結成義務の撤廃は中小の入札機会を失うため、中小同士の組み合わせなど受注機会の確保に配慮してほしい」(東京都中小建設業協会)

「JV結成義務の撤廃は、中小潰しであり、再考してほしい」(三多摩建設業連合会)

1者入札の中止については、談合を想定したものだろう。確かに東京都が発注した工事でも1者しか応札しないケースはある。しかし、そこに談合が存在するかと言えば、真相は真逆だという。

某ゼネコンが匿名で答えてくれた。

「この1者入札中止は、豊洲新市場の建設工事が原点です。そもそも、東京都が最初に提示した予定価格は低すぎて赤字になる公算が大きく誰も応札しませんでした。ゼネコンは利益を追求しなければならないので、赤字で工事を行うことは不可能です。しかも、首都圏では、デベロッパーが強気で、次々と工事を発注します。わざわざ東京都の赤字工事を受注する必要はありません。

豊洲新市場工事の受注は、東京都にお世話になっている大手ゼネコンが受注する形で落ち着いたというのが真相です。そこで癒着があったと言われることは心外至極で、むしろ、東京都が最初から魅力ある予定価格を提示すれば、スムーズにコトが運んだと思います」

この発言を裏付けるような業界団体の意見もある。

「なぜ、1社入札になるか深く突き止めてほしい。魅力ある公共工事であれば、1社入札にはならない」(東京空調衛生工業会)

さらに、都内のある建設会社もこう語る。

「小池知事は大きな勘違いをしています。東京都の工事が民間の工事と比べて金額が高いとアピールしているが真相は逆。むしろ、東京都の工事が安いから、1社入札が多い。今は建設職人や資材の手配も大変で、しかも東京都の仕様書に基づく書類提出が多く手間もかかっています。そのため、東京都の工事は必ずしも魅力があるとは言えません」

髙島幹事長も、こう不安視する。

「これから東京都の工事は誰も応札しない不調が多くなると思います。そうなれば入札を何回でもやりなおさなければならない事態になるでしょう。2020年東京オリンピック・パラリンピックを控え、安心した街づくりができるか疑問です」

今後、都議会自民党は、業界団体と一体となって、より良い入札制度を訴えていく。