このページの読了時間:約10分41秒

言いたいことがあるのに英語が出てこなくてお困りの方へ。英会話のフレーズ集やつなぎ言葉を覚えるのもいいですが、その前に原因を知って、根本から詰まりを解消しませんか。上手く英語を話すコツとトレーニング方法もあわせて紹介します。

この記事はこんな方にオススメ!

英会話教室やオンライン英会話で、英会話を始めたのはいいけれど、言葉に詰まって英語がなかなか出てこないとお悩みの方にピッタリの記事です。

※本記事は2017年3月17日に放送されたラジオ番組で著者がお話した内容を編集したものです。

目次

英会話で英語に詰まる根本原因

なぜ私たちは英会話で言葉に詰まってしまうのでしょうか?知っている単語やフレーズが少ないから?英文法をマスターしていないから?

様々な理由が考えられますが、その根本原因は何かと問われたら、私は「日本語と英語でモノの見方が違っている」ことを挙げます。

同じ人間ですから、日本人もネイティブも見ているモノは同じです。しかし、その見ていく順序が私たちとネイティブとでは違っているのです。

私たちが「東京の→渋谷の→映画館で」のような日本語を聞いた順に理解できるのは、それが日本語の順序に従っているからです。

「映画館で→渋谷の→東京の」のように日本語の語順に従っていなければ、うまくイメージを結ぶことはできません。

英語の順序と日本語の順序が似通っていればよかったのですが、残念ながら、英語と日本語は真逆だと言ってもよいくらい違っています。

そのため、私たちが日本語的なモノの見方のまま英語を話すと、英語の語順に従っていないため、うまく言葉がつながらず、毎回のように詰まりが発生してしまう、というわけだったです。

英語の見ていく順序がわかること、その順序に慣れることが根本原因への対処法となります。これができれば、あとは単語の問題です。

それは喩えるならば、ヨーロッパの方々が英語を学ぶのと同じような感じで学べるようになる、ということです。まずはそこまで頑張ってたどり着きましょう!

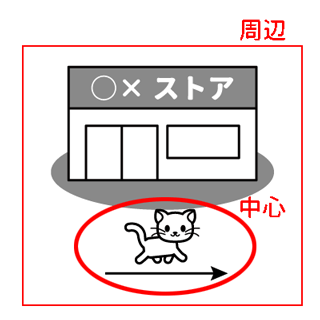

英語のモノの見方「中心から周辺へ」

この記事では、英語的なモノの見方の代表例として「中心的なものから周辺的なものにむかってモノを見ていく」ことを取り上げたいと思います。

これは、日本語の「周辺的なものから中心的なものへ向かってモノを見ていく」性質とは真逆になっています。いくつか例を挙げて、この違いを確認していきましょう。

英語では中心的なものから見ていく

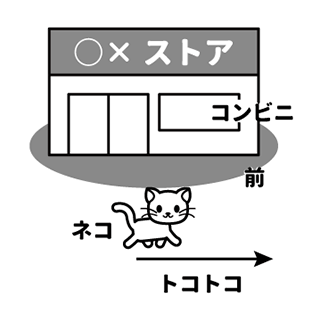

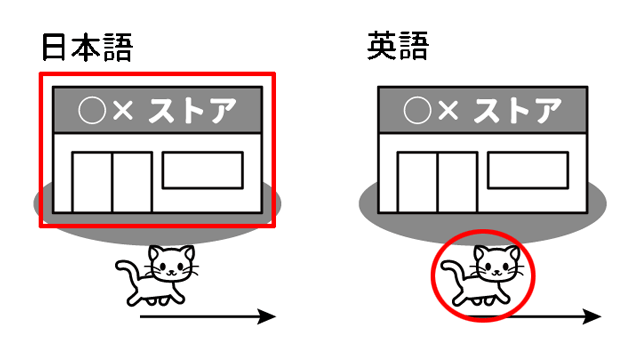

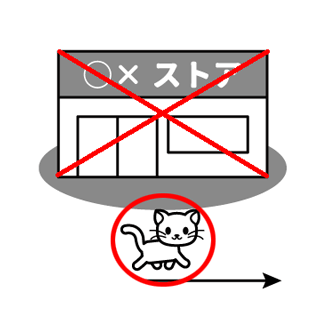

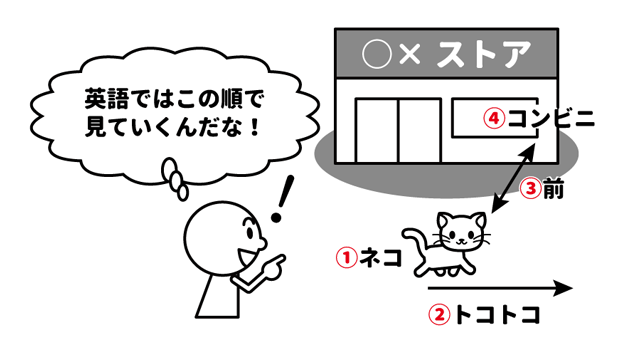

例文1:A cat is going across the front of the convenience store.(コンビニの前を猫が横切っている。)

この状況を見たときに、日本語と英語でどこから見ていくか確認しましょう。

日本語ではまず「コンビニ」を見ます。それから、そのコンビニの、前を、猫が、横切っている、と続きます。

一方、英語ではまず「猫(A cat)」を見ます。その猫が、横切っている(is going across)、前を(the front)、コンビニの(of the convenience store)、と続くわけです。

このように英語では中心的なもの、発信源となるものから見ていきます。

そのため、日本語の感覚で、周辺的な「コンビニ(the convenience store)」を最初に言葉に出してしまうと、それを聞いたネイティブの方々は「コンビニがどうかしたのか」と想定してしまうわけです。

また周辺から中心へ向かう仕組みが英語に備わっていないため、その「コンビニ」から言葉をつなげていけなくなってしまうのです。

英語で言葉をつなげる仕組み「中心から周辺へ」

そのため、私たちが英語を話すときには、この「中心から周辺へ」という順でモノを見ていかないといけないわけなのです。

英語は聞き手の疑問に答える形で情報を追加していく

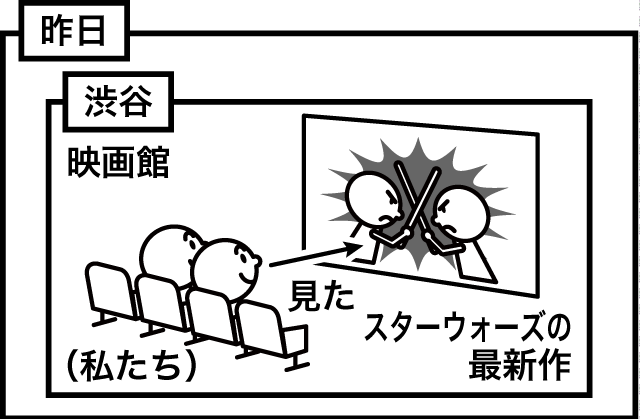

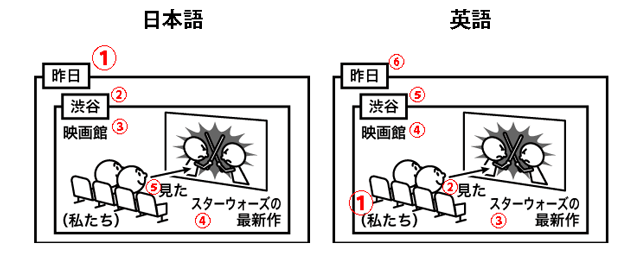

例文2:We saw the latest Star Wars movie at a movie theater in Shibuya yesterday.(昨日、渋谷の映画館でスターウォーズの最新作を見た。)

日本語と英語のモノを見ていく順番に従って、この状況に番号をつけると次のようになります。

日本語では「渋谷(範囲)」→「映画館(地点)」と、外堀を埋めていく感覚があります。

それに対して、英語では「私たちは観た(We saw)」ことから言葉にします。それから、スターウォーズの最新作を(the latest Star Wars movie)、映画館で(at a movie theater)、渋谷の(in Shibuya)、昨日(yesterday)、と続きます。

この「中心から周辺へ」という英語の語順には、聞き手がツッコミやすいというメリットがあります。

どういうことかというと、もし話し手が「私たちは観た(We saw)」までしか言わなかったら、聞き手には「何を観たの?」という疑問が出てくるという意味です。

同じように「スターウォーズの最新作を」と言われたら「へぇ、どこで?」という疑問が、「渋谷の映画館だよ」と言われたら「いつのこと?」という疑問が出てきます。

このように聞き手が想像するであろう疑問順に言葉が並んでいるとも言えるわけで、聞き手にとっては理解しやすい側面があるのです。

日本語は周辺的なものが文脈に影響を及ぼす

日本語では、話し手はどうしても「昨日」や「渋谷の映画館で」といった場面設定から入りたくなります。この理由は、日本語の場合は周辺的なものにいろいろな情報を含めているからです。

たとえば「渋谷の」と聞けば、渋谷という街のイメージ、若者のイメージなどが浮かぶと思います。「渋谷の映画館」と聞いたら、何かデートか友だち同士で遊んだのかなと想像できるのではないでしょうか。

このように日本語では周辺的なものが、その後の文脈に影響を及ぼしているわけです。そのため聞き手は類推を働かせながら聞く必要があります。

逆に言えば、周辺的なものに含まれている情報を知らなければ、話にうまく乗れないことが普通に起きてしまうわけです。

私たち日本人は周辺的なものに対して、無意識のうちに膨大な情報を紐付けています。そういう重要なものなので、英語を話すときも、つい同じ感覚で場面設定から述べようとしてしまうわけなのです。

言語は文化にも影響を及ぼす

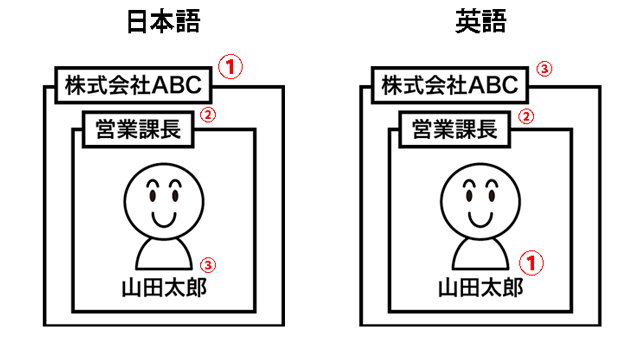

例文3:I am Yamada Tarou, a sales manager at ABC CO., LTD..(株式会社ABCの営業課長の山田太郎です)

日本語と英語のモノを見ていく順番に従って、この状況に番号をつけると次のようになります。

ここでも英語は「中心から周辺へ」の流れに沿っていることが確認できますね。

言語は文化にも影響を及ぼす

日本語では「名前」よりも「肩書き」が先に来ます。このような言語特性は当然、文化にも影響を及ぼします。

私たちが肩書きを重視してしまうのも、日本語の語順では肩書きの方が優先されるからですし、肩書きにいろいろな情報が含まれているからです。

逆に欧米が個人主義になりやすいのも、英語をはじめとする言語特性が影響を及ぼしているからだと言うことができます。

上手く英語を話すコツとトレーニング法

ここまで英語的なモノの見方「中心的なものから周辺的なものにむかってモノを見ていく」について日本語と比較しながら述べてきました。

これを踏まえると、上手く英語を話すために気を付けるべきことは「言いたいことの中心(何がどうする)を探すこと」となります。

これだけだと、よく聞く「主語と動詞から言いはじめる」という言い古されたアドバイスに帰着するわけですが、むしろ重要なことは「周辺的なものから言いはじめない」ことです。

・言いたいことの中心(何がどうする)を探す。

・周辺的なものから言いはじめない。

さて、英語を話すコツはわかったとしても、練習しなければ身につきません。そこで、英語のモノの見方を身につけるための練習方法もお伝えします。

それは「目の前の風景を英語の語順で見ていく」という練習方法です。この記事でも取り上げましたが、「コンビニの前を猫が横切っている」風景が目の前にあったとしたら、それを英語の語順で見ていくようにするということです。

それぞれの単語が英語でなんと表現するかわからなくても構いません。英語でモノをどう見ていくか、その順番を身につけることが主題だからです。

この方法であれば、日本語に囲まれた環境にいる私たちでも無理なく練習できます。

それに英語学習でいつもネックになる「正しいのかどうかわからない」という問題も、現実の風景を元にしているので、まったく根なし草のような状態にはなりません。

・目の前の風景を英語の語順で見ていく。

・英単語で何というかわからなくても気にしない。

わからない英単語は日本語のまま伝えるのもひとつの手

私たちはひとつでもわからない英単語があると、それをなんとか英語で表現しようとして、会話自体を停めてしまいがちです。

しかし、その会話が停まっている状態は聞き手にとっても大変ストレスのかかるものです。しかも、そもそも重要なキーワードではないかもしれません。

そのようなキーワードで停まるくらいならば、とりあえず日本語のまま what is called “〇〇” in Japanese と言って続きを話すようにしてみてください。

たとえば、 I like what is called “Udon” in Japanese very much. のような感じです。

そうすれば聞き手は少なくとも「日本語でUdonと呼ばれるものが好きなんだな」とわかります。その上で、もし聞き手がUdonが気になったら、質問してくるはずです。そうやって会話を進めていけばよいのです。

まとめ:モノの見方を変えれば、世界が変わる

今回の内容は今日・明日いきなりペラペラに話せるようになる類のものではありません。しかし、半年・一年間のような長いスパンでみたときに、意識し続ければきっと役に立つものだと思っています。

英語のモノの見方に慣れるということは、英語の世界観で物事を見えるようになるということ、それは世界が変わると言っても過言ではありません。

今回、英語のモノの見方として「中心から周辺へ」を取り上げましたが、他にも英語には「発信源から始める」「登場人物を場に出す」というモノの見方があります。こちらについては、『英会話イメージトレース体得法』という書籍で紹介していますので、ご興味ありましたらご覧ください。