複雑すぎる!数次相続

| 相続手続き

数次相続とは

遺産相続における遺産分割協議には期限が定められていません。

そのため、いつまでも協議を先延ばしにしていると相続人の中から死亡者が出てしまうケースがあります。

遺産相続が開始されてから、遺産分割協議や相続登記の手続きが完了しないうちに、次の遺産相続が開始してしまうことを数次相続と言います。

数次相続は非常に複雑な相続となりますので、専門の法律家への相談をお勧めします。

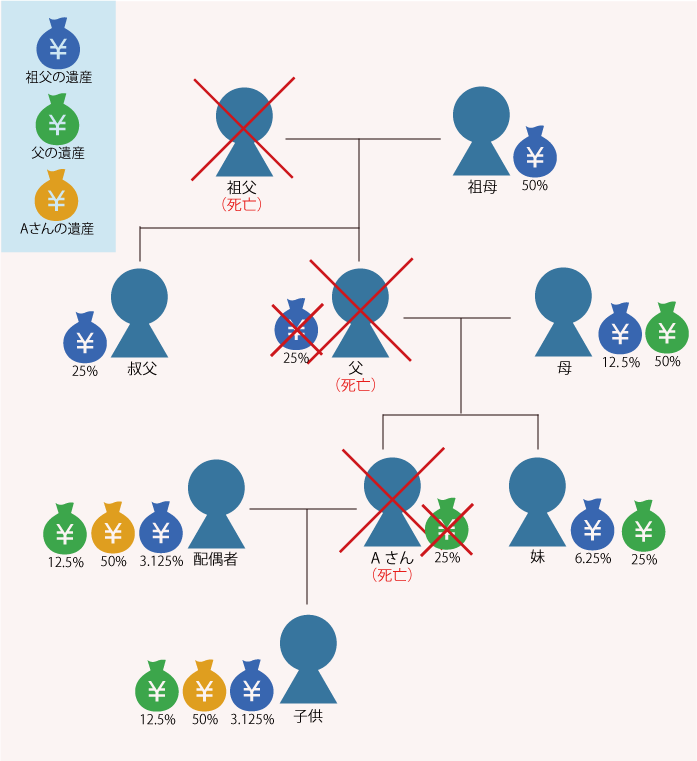

どれくらい複雑な相続か、シンプルな3次相続の遺産分割の事例を分かりやすく図で解説致します。

3次相続の遺産分割の事例

祖父が死亡し、その遺産相続が完了しないうちに父が死亡して数次相続が発生。

その相続も完了しないうちに本人(ここではAさん)が死亡した場合の3次相続についてです。

家族構成は、祖父(1次相続)、祖母、叔父、父(2次相続)、母、Aさん(3次相続)、妹、配偶者、子供。

祖父が死亡した際の法定相続人と法定相続分は配偶者である祖母が50%、その子供である叔父、父、がそれぞれ25%ずつになります。

次に父が死亡した際の法定相続人と法定相続分は配偶者である母が50%、その子供であるAさん、妹、がそれぞれ25%ずつとなりますが、父が貰うはずだった祖父の遺産についても相続の対象となります。

更にAさんが死亡した際の法定相続人と法定相続分は配偶者である配偶者が50%、子供が50%となり、二人はさらにAさんが貰うはずだった祖父の遺産と父の遺産についても相続の対象となります。

その結果、祖父の遺産については、祖母、叔父、母、妹、配偶者、子供、の6名、父の遺産については、母、妹、配偶者、子供、の4名、Aさんの遺産については配偶者、子供の2名で遺産分割協議を行うことになります。

もちろん、父やAさんにもっと兄弟がいた場合は、さらに相続人の数が増えますし、直系の親族ではない配偶者にとってはこれまで会ったこともない家族と遺産分割協議を行わなくてはならない可能性もありますし、法定相続分も細分化されます。

祖父の遺産も1次相続の時点で相続を完了していれば、祖母50%、叔父25%、父25%、で分かりやすかったのですが、3次相続となったことで祖母50%、叔父25%、母12.5%、妹6.25%、配偶者3.125%、子供3.125%となってしまいました。

数次相続にならないうちに遺産分割協議を終わらせましょう

複雑な相続はまとまるのにも時間がかかりますので、その間に相続人が更に死亡してしまい、相続人の範囲がどんどん拡大、さらに複雑化してしまうことで遺産分割協議の話し合いが実質不可能な状況に陥ったり、話し合いが実現しても一向に協議がまとまらないことも十分に考えられます。

特に相続人の年齢が上がってくると、認知症や寝たきりの状態の人も出てくるケースがあります。

そのような場合、「成年後見人」や「保佐人」などの選任手続きが必要になる事もあり、さらに遺産分割協議に参加する人数が増えていきます。

遺産相続は複雑化しないうちに、都度迅速に手続きを完了させるよう心掛けましょう。

この記事のキーワード

2次相続 3次相続 数次相続 相続 相続登記 遺産分割協議