バーナード・パーディー<ダ・チーチーチー>インタビュー 書き起こし

2017年5月18日、東京・丸の内 COTTON CLUBにて。

バーナード・パーディー(以下、BP)「バンドの名前がスクービードゥーっていうの?とってもいいですね」

M「実は20年前に東京でお会いしてるんです」

BP「やめて下さいよ、俺はまだ20歳なんだから。ブルーノートかな?」

M「そうです。サインももらいました」

BP「僕、今もずっとドラムをやってますねえ」

BP「喜んで」

J「最初に聞きたいのですが、イギリスのミュージシャンがダ・チーチーチーの事をPurdie Signature Hihat Choke Fillと呼んでいるんですけども、日本ではダ・チーチーチーと呼んでいて、これを正式に呼んでもいいでしょうか。Purdie Signature Hihat Choke Filだと長いので」

BP「すごくいいと思います。もちろんですよ。(通訳がTシャツの内容を説明する)気に入ってます」

J「まず、ダ・チーチーチーというフィルを思いついた時、初めて叩いた時の事を覚えてますか?」

BP「確か僕が18~21歳くらいの時だったと思います。なぜなら、僕はビッグ・シンバルを持っていなかったんですね。高くて買えなかったんです。買えたのは16インチのシンバルだったんですが、問題は、自分が子供のころから演奏してきたのは2と4だったんです。6歳から20歳の間、ハイハットしかなかったんですよ。」

M「ハイハットが2組、4つのハイハットということですね」

BP「16インチのハイハットしか持ってなかったんです、クラッシュと呼ばれるやつ。ハイハットという名称が生まれるまで、それらはソック・シンバルと呼ばれていて、足元にあったんですよ。だから足で演奏することができたんですが、その位置をだんだん上に挙げて行ったんですね。ここ(胸のあたりを指して)のあたりまで。それで、ソック・シンバルと呼んでいたんです。やがてソック・シンバルが自分のビッグ・シンバルの代わりになっていったんです。なぜなら、そのやり方でサウンドをコントロールできたから。僕は今でも16インチのビッグ・シンバルしか使ってません。ハイハットは15インチだった。そのあと、14インチのものが標準になって、13インチになった。僕にとっては13インチの方がコントロールしやすいんですよ。なので、ここで演奏するよりも、こっちで演奏する方が楽なんです」

J「ダ・チーチーチーを他にやっているドラマーは、その時いたのですか?」

BP「いえ、誰も」

J「オリジネーター!」

BP「あと、初期のハイハットは分厚かったんですよ。で、だんだん薄くなっていった。薄くなるにつれて、ハイハットに直接触らないといけなくなったんです」

N「違う感触なんですね」

BP「触って、確かめる。強く叩く代わりに、自分で触りながら音を出していたんです」

BP「イエス」

J、M「おおおお〜!」

M「67年ですよね?youtubeでザ・キングピンズ時代、”Memphis Soul Stew”のあなたの演奏を見ても、ノー・ダ・チーチーチーなんです。でも、71年、フィルモアの”Memphis Soul Stew”では、ザ・キングピンズがあなたを紹介してすぐにダ・チーチーチーが出てくるんです。なので、おそらくダ・チーチーチーが生まれたのは68年以降なのかと思っていました」

M「実際は違うんですよ。Soul Drummersが最初のダ・チーチーチーというわけではないんです。もともと61年からダ・チーチーチーをやろうとしていたんです。でも、みんな、それが何なのか分からなかったんですね。だから、僕はいろんなレコーディング現場でやってみたんですよ、みんなに認識されるまで。スロウな曲では、ハイハットでテンポをコントロールするのを勉強するため、たくさんの弾丸のようなハイハットが入ってるんです。幾つかの曲…ジェームス・ブラウンやジャッキー・ウィルソン、ミッキー&シルヴィアなどの曲の中には、ダ・チーチーチーっぽいサウンドが入っているんです。最後の方に入れているんだけど、誰もそれが何なのか分かっていなかった。でも、みんなそのサウンドが好きだったんです」

J「それはライヴの場だけでやっていたんですか?」

BP「両方ですね。”PLEASE PLEASE PLEASE”」

J、M「ジェイムス・ブラウン!」

BP「他にもたくさん曲はありましたけど、ダ・チーチーチーが一番目立っていたんですよね」

M「”PLEASE PLEASE PLEASE”でもドラムを?」

BP「イエス。レコーディング・ヴァージョンです」

J「この”Soul Drums“で、ダ・チーチーチーをハイハットではなくシンバルでやってるんですけど、その頃はシンバルだけでやってたんですか?チーチーチー、ではなくてシャンシャンシャン、なんですが。」

BP「そうです。彼は正しいね」

J「THANK YOU VERY MUCH!それをオープン・ハイハットでやるようになったきっかけは何だったんですか?ダ・シャンシャンシャンからダ・チーチーチーに変わったきっかけってあるんですか?」

BP「これを収録したのは67年なんですよ。でも60年代の初めは自分で練習していたんです。61年から66、67年の間で、僕はハイハットの使い方をマスターしたんです。61年から67年までの収録した楽曲の90%ではこの(Soul Drumsのジャケットを指して)ハイハットを使ってます。このビッグ・シンバルは掴みながら演奏していたんです。昔の人は、「プシュ」っという音を出すのに、そっちの方がみんな慣れていたから。でも、僕はこっちのハイハットを使ってその音を出していました。そっちの方がコントロール出来るので。それに、同時に全てのことを出来るんです。それが非常に目立っていたんですよ、このアルバム(『Soul Drums』)では。収録曲は、ほとんど自分で書きました。

BP「50年代には出来てたんだけどね。でも60年代になるまでコントロールの仕方が分からなかったんです。当時は「プスーッ」と呼んでました」

J&M「プスーッ!」

J「Give me a プスーッ、みたいな」

BP「その通り。それから、ハイハットだけで全てをコントロール出来るようになったんですよ。だから61から67年の間、(ダ・チーチーチーが入った)たくさんの曲がたくさんあるんですけど、誰も分からなかったんですよね。なぜなら自分が誰にも話さなかったので。ただプスーッとやるだけで。トップ・シークレットだったんです。こだわって、ずっとやり続けたんです。みんなを動かすために。時間が経つにつれて、70年代の終わりになって80年代がやってきた時、そのサウンドに新しい名前がついたんです。それが、ディスコ。プスーッ、プスーッ、プスーッの連続だった。(ディスコでは)全てのサウンドがコントロールされていたね。他の人に伝わって、そうやってディスコが到来した。みんながタイトに演奏していたのがディスコです。だから、その後しばらくして僕は他のことをやったんだ。」

J「ダ・チーチーチーを入れたくなるタイミングってあるんですか?」

BP「特に大きいフィルを入れたくない時に入れています。ドゥグドゥグドゥグ…といったフィルを入れる代わりに「プスーッ」を入れるんです。そうすると、曲の邪魔にならず、そのまま(曲が)進むんです。例えば、ディクディク、ドゥンといったようなフィルを入れる代わりに、僕はプスーッ、プスーッ、プスーッと入れるわけです。そっちの方がいいフロウになる。その結果として、僕自身がいろんな曲に参加することになったのではないかな」

J「その後、ソウルやファンク、ロックまであらゆるドラマーがダ・チーチーチーを取り入れて、いろんな他の人のドラマーがやってるのを聞いていると思うんですけど、どんな気持ちでしたか?」

BP「そうだね、こういうことじゃない?みんなで使っているサウンドについて、ここでこうして話してる。長い目で見れば、それは僕のものなんだよね。でも、同時に自分はハイハットのネクスト・フェーズに進もうとしていた。ディスコが出てきた時、僕がやった全く新しいことが、パーディー・シャッフル。それぞれが別の出来事へと導いてくれるんだ。ダ・チーチーチーは音楽の輪(サークル)の一つなんです。何かをするため、何かをクリエイトするためにこそ、自分がやったことを書き出さないといけない。そうすれば、みんな、自分が何をやっているかわかるだろ。音はただの音だって思うだろ、でも、書き出さないといけないんだ、曲の中に。それが音楽の輪なんだよ。そのトップに、ハイハットのダ・チーチーチーがある。みんな僕にこれは何?どうやってるの?と聞いてくる。その音楽の輪の中に、僕がいるわけなんです。

M「フィル、あるいはドラム・ブレイクに行く時の心境?ダ・チーチーチーに行く前に、明確な意識やイメージ、こういうところにハマりそうとか」

BP「ほほう(笑)。僕は結構意識してています。ダ・チーチーチーを入れると、次のプラトー(高み)に進むということが分かっているので。なぜなら、僕がサウンドをコントロールして、構築して行っているから。同時に、自分はテンポから逃げられないわけです。まるでリズムをビルドしていく感じです」

J「ダ・チーチーチーのタイミングを探していることもある?」

BP「イエス、オー、イエス。一番問題なのは、ほとんどのドラマーはカウントしないということなんです。それはとても間違っている。カウントしている時、あなたの頭の中には逃げられないグルーヴやフィーリングが存在してるんです。ダ・チーチーチーは常に必要ってわけじゃないんです。少しでいい。ディスコはチーチーチーを常に使っていた。だから、僕はいい気分でいられるし、ビッグ・シンバルを使わなくてもいいんです。そのおかげで、40数年にわたる全てのレコーディング現場において、ビッグ・シンバルは使わなかった。ただし、クラッシュを除いては。だって邪魔でしょう、ビッグ・シンバルは。これがコントロールの肝です」

BP「僕です」

通訳「これ、私たちにとっては最大のミステリーだったんです」

BP「60年代のレコードっていうのは、誰もクレジットされなかったんですよ」

M「モータウンも」

BP「同じでした。でも、当時のジャズのレコードのオルガン奏者はすごくヘヴィーなグルーヴを持っていたんです。それで、特に日本の人々がこのレコードには誰が参加しているんだ?と知りたがって、それでレーベルが数名の名前を載せ始めたんですね。でも、毎回ではないし、全員の名前が載っているわけでもなかった。でも、僕はそれで興味を持つようになったんです。僕にとって面白かったのは、自分がやっていることは他の誰もやっていなかったということ。レコード・レーベルはクレジットを乗せるようになって、売り上げをおそらく10%ほど伸ばしていったんです。それで、やっと僕たちの名前を載せるようになった。でも、僕たちには教えてくれなかった。「言ってくれてもいいだろ?」って感じですよね。(僕たちから」彼らに何かを払う必要はなかった、なぜならその頃は著作権を守る法律もなかったので。これは大きな違いでしたね。

M「アリス・クラークのアルバムには他に誰が参加していたか覚えていますか?」

BP「ベースはボブ・ブシュネル。当時、彼は僕のベース・プレイヤーでフェンダーのベースを弾いていました。誰もクレジットされてないのですが、面白いのは、この曲”

On The Outskirts Of Minitown”は、今になって映画に使いたいと僕のところに交渉してきているんです。今も交渉中です。1967年の曲なんですけどね。なので、50年経ってもまだこの曲で金儲けができるんです。I Like Money.」

J「エヴァーグリーン・サウンドですからね」

BP「(嬉しそうに、)I Like Money」

M「ジェリー・ジェモットやチャック・レイニーら、数多くのベーシストとリズムセクションを組んできたと思うんですけど、中でも一番相性が良かったのは?」

BP「君たちはボブ・ブシュネルのことは知らなかったかもしれないけど、彼はそのうちの一人ですね。チャック・レイニー、ジェリー・ジェモット。ウィルバー・バスコムはよく一緒にジェイムス・ブラウンのレコーディングに参加していました。彼と私は、2年間ジェフ・ベックのツアーで一緒に廻っていましたし。たくさんいます.ね。今回一緒にやっているベーシスト(ウィル・リー)は、僕のビデオでもベースを弾いてくれてるんです。

J「パーディーさんが、このドラマーはうまいと思う人っているんですか?」

BP「いっぱいいるよ。ウィル・カルホーン、スミス…レッドホット・チリ・ペッパーズの…」

M「チャド、チャド!」

BP「おお、それそれ。彼は本当にいいね。彼は自分のタッチ、テイスト、感触、そしてポジティヴ・アティチュードがある。それこそが、とてもいいドラマーになる秘訣なんです。長くキャリアを続けるためには、上手くなろうとしてプレイしすぎないことです。私たちはみんな、エゴを持っています。でも、それはポジティヴなものなんです。なぜなら、僕のエゴのデカさは世界一だから。」

M「キング・カーティスやいろんな人、ジェイムス・ブラウンとか最初の師匠、レオナルド・ヘイワードとか、一番影響を受けたアドバイスは何でしょう」

BP「彼(レオナルド・ヘイワード)は僕のメンターであり、教師でもある。一つだけ、教えられたのは”believe in yourself, do your job and you always come out on top”(自分を信じて、自分の仕事をしろ。そうすればトップに行ける)ということだけ。僕は自分のキャリアを通して、2500人以上ものアーティストと関わってきました。その中で学んだことは、”do not hang with the boss(ボスとツルみすぎるな)”ということ。言い換えるとーー誰かと仕事をしに行く、ギグが終わる(手を叩く)ーー」

M、J「なるほど、なるほど」

BP「ベタベタしなくていい、自分のやり方でやりなさい。そうすれば、もっといいチャンスが回ってくるはずです。トラブルの元から回避する事も出来る。ボスとくっついてて、誰かが「わあ、パーディーさん」と近寄ってきても…これはやっちゃダメ。だって彼らの目当てはあなたじゃないから。ボスとくっついていると、自分が(人々に)認識されないままなんです。だから、私は自分の仕事をして(手を叩く)、帰るんです」

J「ダ・チーチーチーを、誰かに直接伝授したことはありますか?」

BP「今までに?イエス。もう50年間もドラムを教えていますから。だから、僕のセミナーやマスタークラス、レッスンを受けたドラマーが、世界中に何百いや、本当に何千人近くいるんです」

J「パーディーさんのクラスに参加したら、必ず、ダ・チーチーチーを教えてくれるってことですか」

BP「もちろん。(名刺を渡しながら)今、ドクターなんですよ。ドクター・バーナード・パーディー。Ph.Dね。自分の履歴書に書き足せますよ。50年間も教えてきてますから、誰かに教えるのが心地よいんです。

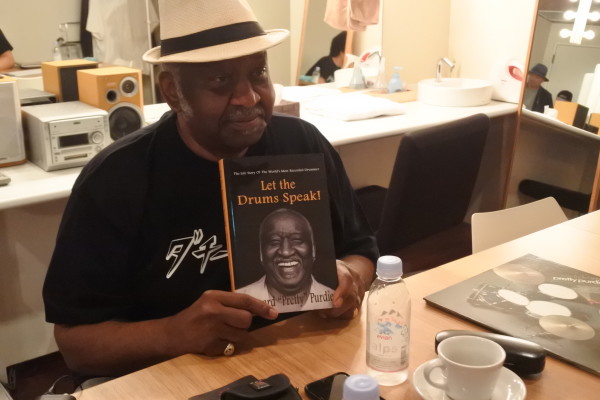

J「この本、宣伝します」

BP「すごく気に入ってもらえると思います。実際、世界中から素晴らしい感想のメールがたくさん届いてますから。すでに世界中で売ってます」

M「日本の翻訳版もあれば」

BP「まだ、無いんだよね。すでに5カ国から翻訳版の話をもらっているんですが、まだ自分の準備が出来ていなくて。人々は数字の話をしたがるけど、僕はサイン会をやりたいんですよね。もしみなさんが読んでいなくても、誰かに読んでもらえればそれでいいんです。世界中を旅行して、色んな人と会うのは楽しいですし」

M「こんなに、ダ・チーチーチーの事を聞かれたことはありますか?」

BP「ノー、君たちが最初です。でも、パーディー・シャッフルならあります。パーディー・シャッフルはドラマーにとって、最も難しいテクニックなんです。そんなはずもないと思うんですが、僕は世界中で説明して廻っているし、教則ビデオもたくさん作った。日本のものも3つあります。僕もいまだに、皆さんに分かってもらいたくて。でも、これが最初のダ・チーチーチーの取材でした。みんなに話すのが楽しみです」。

◆過去のタマフル放送後記はこちらから。