フレックスタイム制と裁量労働制の限界点(第2回/全3回)

執筆: 『バックオフィスの基礎知識』編集部 | |

連載企画として、「スタートアップの労働法」をテーマに、社労士シグナル事務所の有馬美帆さん(特定社会保険労務士)にお話を伺っていきます。

今回は、全三回構成の二回目として、働き方の自由度を高めるために採用されやすい「フレックスタイム制」とITスタートアップではエンジニア職によく使われがちな「裁量労働制」の限界点の中で、誤解しがちな点・導入後のリスクを踏まえたうえでの設計のコツについてお送りいたします。

目次

誤解しがちな点をチェック! フレックスタイム制と裁量労働制

Q|各制度において誤解されやすいことはなんでしょうか?

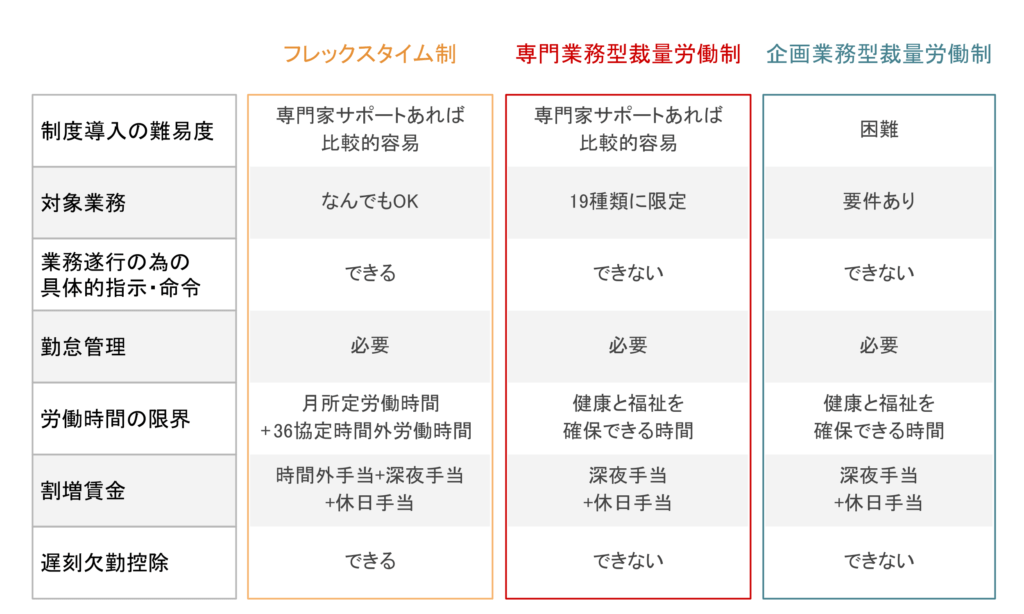

よくあることとして、フレックスタイム制や裁量労働制を採用した場合に、勤怠管理をしなくてもいいという誤解が挙げられます。どちらの場合であっても勤怠管理は必須なので、ご注意ください。

| フレックスタイム制 | 時間外手当や深夜・休日手当は免除されません。 |

| 裁量労働制 | 深夜・休日手当は免除されません。 |

また、すべての業務に適用できるわけではなく、法律で限定的に定められた業務にのみ適用できます。

さらに、裁量労働制だから何もかも従業員に任せておくだけでは不十分で、従業員の健康面には責任を持って配慮をしておく必要があります。

導入後のリスクをチェック! フレックスタイム制と裁量労働制

Q|各制度において生じやすい問題は何でしょうか。

フレックスタイム制、裁量労働制ともに共通して考えられるケース

①緊急な業務の対応が必要となったとき

②情報共有する時間が減少する

③自己管理ができない従業員がいるとき

自由に働けるということは、オフィスに常に全員がいるという状況が作りづらいということ。それによって、緊急な対応・メンテナンスなどが必要となった時に対応できる人が不足するリスクは高くなるでしょう。また、同じ空間にいながら情報共有を行う時間が減ってコミュニケーション不足になることが予想されます。

そのことで仕事に影響が出そうなメンバーには配慮が必要かと思われます。

どの企業も5%位は問題社員がいるのではないかという印象を持っていますが、モチベーションが不安定な社員やセルフコントロールが不得手な社員などに対し、十分な自己管理が出来るよう一定のサポートも必要不可欠だといえるでしょう。

ここがポイント!フレックスタイム制の設計のコツ

Q|フレックスタイム制の細かい設計ポイントを教えてください。

フレックスタイム制の導入のコツは、会議など顔を合わせて情報共有する時間帯をいつにするかを第一に決めることです。それがコアタイムとなります。

その上で、会社単位・職種単位・個人単位にするのかで考え方が違います。

会社全体でフレックスタイム制を導入する場合

→フレックスタイム制のメリットとして、従業員のワークライフバランスの向上や自由な時間に働けることが挙げられますので、フレキシブルタイムをある程度長く確保することが、そのメリットを最大限実現できることにつながります。

職種単位でフレックスタイム制を導入する場合

→会社全体の職種を、予め時間の設定のある職種と予め時間の設定のない職種に分けましょう。そして、例えばエンジニアチームにフレックスタイムを導入するなら、チームがどの時間帯に働くのを希望しているのかヒアリングするのがポイントです。

個人単位でフレックスタイム制を導入する場合

→フレックスタイム制の設定は各従業員の合意があれば、個別の時間を設定したり、1日ごとにコアタイムを変更するなどもできます。運用は大変ですが、一人一人に合わせた働き方を最大限実現するための細かいルール作りも可能となっています。

フレックスタイム制・裁量労働制の注意点まとめ

Q|改めて整理すると、今後これらの制度を導入したいと考えている会社は、どのような点に注意が必要でしょうか。

残念ながら成果のみで判断する働き方の制度は今の法律では存在しません。

そういった意識をしっかりと持った上で、その時の会社に合う働き方を模索することが重要です。スタートアップと言っても組織規模やフェーズは様々です。組織が大きくなるに連れて、働き方を変更していくのが合理的だと考えます。

例えば創業期で10人くらいの規模の会社であれば、一人一人が自由に働ける方がいいという考え方で、裁量労働制を導入するのは有効でしょう。

しかし、組織が100人ほどになると安定した会社運営のためにも作業の指示やマニュアルに沿った業務フローなども整備され始めるため、ある程度の規律を作っていく必要も出てくると思います。そうなると裁量労働制は実態に合わなくなる部分がどうしても出てきます。

また自己管理が苦手な従業員にとっては、自由な働き方は逆にやりにくい部分もありますので、チームメンバーの個性に応じて、スタートアップかどうか関係なく常に働き方を見つめ直すことが重要だと思います。

スタートアップの良いところは、何が本質なのかを考えながら、ドラスティックに制度を変えていけるところだと思います。その過程で必要ならフレックスタイム制や裁量労働制にチャレンジして、本質的な働き方を目指されるのが合理的だと思います。

第1回 スタートアップの動向・要因とそれぞれのメリット

第2回 誤解しがちな点・導入後のリスクを踏まえたうえでの設計のコツ

第3回 各制度の特徴の詳しい比較・政府の最新動向

※今回の記事は、平成29年5月1日の法令施行分までを対象としたものです。

事務所のご紹介

社労士シグナル 代表 有馬美帆(特定社会保険労務士)

☆業務内容紹介☆

問題が起こるよりも前に先回りした提案 、各フェーズにおける適切な支援をテーマとして、 企業の成長スピードを加速させるためのパートナーを目指しています。

☆当所へのご依頼で特に多くご好評を頂戴しているお仕事☆

①IPOコンサルティング ②労務トラブル相談 ③就業規則作成

当事務所へのお仕事のご依頼・ご連絡先はこちら。 →info@sharoushisignal.com

Profile

- 株式会社BEC内で、Gozal(ゴザル)の編集制作を担当する部門です。社会保険労務士/弁護士/税理士などの専門家執筆陣とともに、中小企業の労務・給与計算担当の方が実務上感じる不安を払拭できるよう、情報発信しています。「こんな記事を読みたい!」とTwitterやFacebookでメッセージいただければ、可能な限り執筆いたします。