政府が成長戦略の一環として掲げる「働き方改革」。主に焦点が当てられている“長時間労働の是正”については、罰則付きの時間外労働の上限規制の導入がとりまとめられた。この問題に、私たちはどう向き合っていくべきなのか。4月1日に『なぜ、残業はなくならないのか』(祥伝社)を上梓された、千葉商科大学国際教養学部専任講師の常見陽平氏に伺った。(取材・構成/大谷佳名)

「日本人は勤勉」?

――「日本人は勤勉だ」とよく言われますが、長時間労働による過労死など働きすぎが問題になっていますね。

そもそも日本人は勤勉かどうかを疑うべきです。日本人が勤勉にみえるのは、職場の共同体化、あるいは後述する“雇用契約の曖昧さ”などの副産物だと私は見ています。社会の構造が変わらない限り、「長時間労働は仕方がないものだ」という風潮を変えるのは難しいと思うのです。勤勉さをいかに換金化するかの発想の方が大事だと思います。

――そもそも、なぜこれほど長時間労働が発生しているのでしょうか。

長時間労働に関してはアカデミズムでも、ジャーナリズムでも研究、考察が積み重ねられてきました。グローバル化による、経営上の不確実性の増大と競争の激化が残業の増加に貢献している説、産業構造の変化、ホワイトカラーの増加、長期雇用における昇進・昇格インセンティブ、柔軟な働き方がかえって長時間労働を増やしている説、仕事中毒、金銭インセンティブ、プロフェッショナリズム、労働市場の失敗、雇用調整のためのバッファー確保、自発的長時間労働者からの負の影響など、様々な説が提唱されてきました。

データをみて考えてみましょう。厚生労働省の『平成28年版過労死等防止対策白書』で紹介されている、「平成27年度過労死等に関する実態把握のための社会面の調査研究事業」の調査結果は、我が国における長時間労働の発生原因を知るために有益です。これは、企業と労働者に対するアンケート調査です。

まずは、企業側について確認しましょう。業種を問わず全体をみると、企業側の「所定外労働が必要となる理由」においては、「顧客(消費者)からの不規則な要望に対応する必要があるため」がもっとも多く44.5%となっています。次に「業務量が多いため」が続き43.3%となっている。「仕事の繁閑の差が大きいため」の39.6%、「人員が不足しているため」の30.6%が続いています。

なお、「顧客(消費者)からの不規則な要望に対応する必要があるため」に関しては、関連する選択肢として「顧客(消費者)の提示する期限・納期が短いため」というものがあり、全体では13.3%となっています。「人員が不足しているため」に関しては、「増員を抑制視しているため」という選択肢があり、6.1%となっています。これらは同じ類型の選択肢だと捉えることもできなくはありません。

企業側の回答であるにも関わらず、個々人の能力・資質に起因する回答が少ないのも特徴です。「スケジュール管理スキルが低いため」が6.3%、「マネジメントスキルが低いため」4.9%、「労働生産性が低いため」4.4%と、上位の選択肢と比較すると、明らかに低い値を示しています。長時間労働は、労働者に責任があるわけではなく、企業の側に起因するものだということが浮き彫りになります。

次に労働者側の調査結果を見てみましょう。

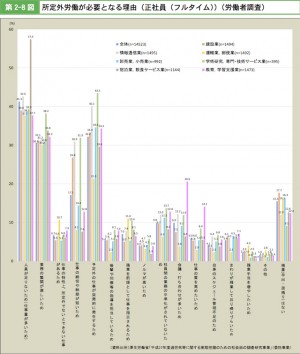

「所定外労働が必要となる理由(正社員(フルタイム))(労働者調査)」

業界を問わず全体のデータを追ってみると「人員が足りないため(仕事量が多いため)」が41.3%と最も多いです。「予定外の仕事が突発的に発生するため」が続き、32.2%となっています。「業務の繁閑が激しいため」30.6%、「仕事の締め切りや納期が短いため」17.1%と続いております。それ以外の選択肢はすべて10%を切っています。

企業向け調査同様、個々人の能力・資質に関する選択肢は低い値を示しています。メディアがよく日本の残業に関して取り上げる、会議や付き合い残業に関する項目も低い結果となっています。

経営者側、従業員側、双方に対して行われたこの調査で明らかになった点を今一度まとめてみましょう。残業が発生する理由として、企業側では「顧客(消費者)からの不規則な要望に対応する必要があるため」「業務量が多いため」「仕事の繁閑の差が大きいため」が、従業員側では「人員が足りないため(仕事量が多いため)」「予定外の仕事が突発的に発生するため」「業務の繁閑が激しいため」が上位に入りました。順位の差、選択肢の表現の違いはあるものの、トップ3の顔ぶれが同様のものであったことに注目したいです。さらには、個々人の能力に関する原因というよりは、仕事のあり方や量によるものだということにも注目です。

もちろん、これは企業や従業員の「回答」をもとにしたものであり、業務分析をおこなったものではありません。とはいえ、いかにも日本人はダラダラと残業しているというメディアが煽る像とは随分違いますね。

仕事の絶対量が多く、しかも労働者が少ない中、やりくりしている。これが残業の発生原因です。

なぜ残業はなくならないのか

――では、長時間労働の是正にはどのような改革が求められるのでしょうか。

日本において長時間労働の根本的な原因は、雇用システム、および労働市場の問題です。この根本的な問題に踏み込まない限り、いかなる「改革」なるものも「改善」にすぎないものになるのではないかと私は捉えています。

前者においては、メンバーシップ型雇用のもと、労働契約時も、その後も任される業務の範囲が必ずしも明確ではなく、どんどん書き換えられていきます。仕事に人を就けるのではなく、人に仕事をつけるシステムです。さらには異動や昇進・昇格も存在します。新しいことを覚え続けなくてはなりません。管理職を目指して誰もが競争させられるシステムになっています。

後者については、一部はこの雇用システムと関係するのですが、そもそも労働市場が機能不全に陥っており、より良い労働条件の企業への移動が実現しにくい点があげられます。さらには、労働力人口の不足をITで補えきれていないのも問題と言えます。

これらの背景を捉えた上で、やや暴論のような正論を言うならば、長時間労働がなくならない理由は「合理的だから」という結論が出てきます。良い悪い、好き嫌いは別として、そこには憎らしいまでの合理性が存在するのです。長時間労働是正とは、実はこの合理性への挑戦なのです。

――合理的というのは、どういうことでしょうか?

つまり、残業というバッファがあれば、新しく人を雇わなくても一人に任せることができるということです。個々人が複数の仕事をこなし、どんどん新しいことに取り組んでいく。すると、誰か辞めた際も玉突き異動で柔軟に対応できます。また、企業側は好況期には残業手当と賞与を増やして対応し、不況期にはそれらを減らせば良いので、必ずしも人を減らす必要はありません。労働者にとっても、もし勤務先の事業部が撤退、売却などで無くなったとしても同じ企業の別の部署に勤めることができるというメリットがあります。これらの合理性をどう考えるかが大事な論点ですね。【次ページにつづく】