2010-01-08

■ムラタソフトウェアのFemtetを入れてみた。(試用版です)

いきなりソフト紹介の引用から

Femtetは「設計者自らが電卓のように気軽に利用するCAEソフト」というコンセプトで開発された有限要素法解析システムです。電場・磁場・電磁波の電磁気学的な解析、熱伝導・応力の機械的な解析、さらに圧電、音波解析に至るまでの幅広い分野をカバーしています。またそれらの解析を連成させたマルチフィジックスにも対応しています。モデル作成、自動メッシュ生成はもちろん、豊富な解析結果の表示機能も標準装備しています。Parasolid形式の CADデータのインポート/エクスポート機能がご利用いただけますので、他のCADとの連携も可能です。

ライセンス費用はサポート含みで年間20万円。ライセンスキーの確認はUSBドングルか、サーバー認証形式。サーバー認証だと1台辺り25万円に上がるが台数増える or ユーザー増えた場合はこちらの方が便利そうです。

せっかくですので、まずはチュートリアルから始めてみます。元々Ansoft(現ANSYS)のHFSSを使ったこともあるので、まずは電磁界解析-3次元調和解析のチュートリアルから始めます。リンクからチュートリアルボタンを押すと、Windows Help形式のウィンドウが立ち上がります。チュートリアルは以下に示す9個、最後のみ所用2時間とありますが、他は30分で終わるボリューム。

- 電場解析(Coulomb)

- 磁場解析(Gauss)

- 電磁波解析(Hertz) 3次元調和解析

- 電磁波解析(Hertz) 2次元導波路解析

- 熱伝導解析(Watt)

- 応力解析(Galileo)

- 圧電解析(Rayleigh)

- 音波解析(Mach)

- モデリング

解析条件の設定

チュートリアルの内容としては、マイクロストリップラインのオープンスタブ解析になっています。大きさは20mm角の基板にスタブを付けただけという簡単な物。新規プロジェクトを作成し、適当な(チュートリアルではHertz)名前で保存場所を指定し"OK"を押すとソルバの選択になります。ソルバの選択では電磁界解析を行いたいので、電磁界解析にチェックします。そうしますと他のソルバの選択が熱伝導を含めてグレーアウトします。熱伝導が残っているのは連成解析が可能なため。ソルバを選択して"OK"を押すと解析条件の設定に移ります。

今回のチュートリアルではデフォルトで以下の通りになっていると思いますので、調和解析のタブをクリックします。

- 解析空間:3次元解析

- 単位:mm

- 解析の種類:調和解析

ここでは以下の設定を入力します。入力が完了したら"OK"を押して解析条件の設定を終えます。

- 周波数

- 最小:1

- 最大:10

- 間隔

- 分割数:100

基板と空気層の作成

設定が完了すると右のような画面になりますので、モデルを作成していきます。まずは20x20x1[mm]の基板から。[基本図形]-[SolidBody]-[直方体]を選択します。メニューバーのアイコンはこちら

クリックすると、下部に始点座標の入力欄が表示され、Xに文字入力のカーソルが点滅している状態になります。マウスでも始点選択出来るのですが、数値がわかっている場合は入力した方が早く、楽です。入力する数値としては

- [X,Y,Z]:[0,0,0]

- 幅:20

- 奥行き:20

- 高さ:1

次に基板上の空気エリアを形成します、同じように[直方体]を選択し、マウスで[X,Y,Z]:[0,0,1]をクリックするか、基板と同様に座標を入力します。

- [X,Y,Z]:[0,0,1]

- 幅:20

- 奥行き:20

- 高さ:6.4

基板上に電極を作成

次に基板上に2次元シートを使用してストリップラインを作成します。[基本図形]-[SheetBody]-[長方形]を選択するか、左のアイコンをクリックしてシート作成画面を表示させます。

- [X,Y,Z]-[0,0,1]

- 幅:20

- 高さ:2

- [X,Y,Z]-[10,2,1]

- 幅:-2

- 高さ:6

二つのシートを結合

作成した二つのシートを結合するための作業を行います。[加工]-[ブーリアン]-[和]を選択していくか、左のアイコンをクリックします。

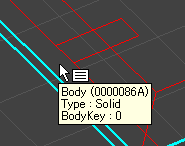

選択すると下部に融合するボディといった欄が表示されるので、左から作成したシートを選択するか、モデル上でカーソルを固定すると左のようなマークがでた時に、左クリックすることで、モデルの選択リストが表示されます。もしくはモデル上で<Space>キーを押すことでマウス下部にあるモデルの選択が切り替わります。ここでは先ほど作った二つのシートモデルを選択して、完了ボタンを押します。

選択すると下部に融合するボディといった欄が表示されるので、左から作成したシートを選択するか、モデル上でカーソルを固定すると左のようなマークがでた時に、左クリックすることで、モデルの選択リストが表示されます。もしくはモデル上で<Space>キーを押すことでマウス下部にあるモデルの選択が切り替わります。ここでは先ほど作った二つのシートモデルを選択して、完了ボタンを押します。

もしくはあらかじめ選択をした状態で[和]アイコンをクリックしても同様の結果となります。操作方法の選択肢が多いのは個人的に好きです。

結合したストリップラインの移動

結合したストリップラインの移動には、[加工]-[移動/回転]-[移動]を選択していくか、左のアイコンをクリックします。

移動したいモデルを選択し、アイコンをクリックすると数値入力欄が出ますので、以下の数値を入力し、完了を押します。

- [X,Y,Z]-[0,7,0]

属性と材料の設定

始めに作成した基板に属性を設定していきます。[解析]-[Body属性/材料定数の設定]をクリックするとウィンドウが立ち上がりますので、以下を入力し材料名の右にある"データ編集"をクリックします。ここはチュートリアルと画像が変わっています。参照材料DBをチェックするとムラタ側で設定した材料の定数リストから選択することが可能です。ここでは新規に材料設定を行っています。

- Body属性名:SUB

- 材料名:SUB

次に材料定数の編集ウィンドウに切り替わるので、以下を入力します

- 比誘電率:5

入力が完了したら、"OK"を押して前のウィンドウに戻りさらに"OK"を押して設定を完了させます。次に空気領域にも同様の作業を行います。

数値は初期値ですので、"OK"を押して完了させます。

最後にストリップラインの設定を行います、ラインを選択して以下を設定します。

- Body属性名:ELECTRODE

- 材料名:ELECTRODE

材料定数の設定では導体タブをクリックし、以下のように設定し、"OK"、"OK"で完了します。

- 導体の種類:導体

- 導電率:

入出力ポートの設定

ツールバーから[ボディの選択]から[ボディの一部の面の選択]に変更します。メニューからは[選択切替]-[面トポロジ]を選択し、手前側の空気層の面と基板の面を<ctrl>キーを押しながら選択します。

選択後、右クリック -> 入出力ポートをクリックし、ポート名はデフォルトのままOKを押します。

次に積分路、ポート電解方向内にある"設定"ボタンを押します。始点、終点の入力数値は以下の通り

- 始点

- [X,Y,Z]-[20,8,1]

- 終点

- [X,Y,Z]-[20,8,0]

"完了"ボタンを押すと元のウィンドウに戻りますので、基準インピーダンスを50Ωに設定します。ポート2も同様の作業を行います。完了すると右のように画面上にP1、P2が表示されるようになり、さらにポート面には色が付くようになります。

- 始点

- [X,Y,Z]-[0,8,1]

- 終点

- [X,Y,Z]-[0,8,0]

境界条件の確認

[解析]-[外部境界条件の設定]を選択し、境界条件の種類が"電気壁"になっていることを確認して"OK"ボタンを押します。

メッシュ生成/解析の実行

あともう少し…。[解析]-[メッシュ/解析の設定]を選択すると新しいウィンドウ画面がでますので、下記の数値を記入し"OK"ボタンを押します。

- 標準メッシュサイズ:2

- 参考周波数:

解析実行の確認ウィンドウが出ますので"はい"を押します、試用版を入れたPCでは約6分で計算終了しメッシュ/計算結果の表示確認がでますので"はい"を押します。

マシンスペックは C2D E8500 @3.16GHz 3.0GB RAMです。

計算結果の表示・確認

メッシュ図から電界ベクトルを確認するには、[表示]-[メッシュ図]のチェックを外し、同じ箇所にあるベクトル図にチェックを入れると表示されます。

次にS11とS21のグラフ表示の仕方を。[解析]-[計算結果特性表示]-[SYZ行列]を選択します。出てきたウィンドウで行列の成分を"1 1"と"2 1"を<Ctrl>キーを押しながら選択し、"XY_Graph"ボタンを押すと横軸:周波数、縦軸:dBのグラフに、"SmithChart"ボタンを押すとSmithChartが表示されます。

とりあえず、一回目のチュートリアルのみ、ここで終了。HELPに従っての作業でしたが、違和感も疑問もなく非常に優れたチュートリアルヘルプかと思います。

- 16 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4DBJP_jaJP272JP272&q=Aipo5

- 9 http://www.google.co.jp/search?q=aipo5&lr=lang_ja&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ja:official&client=firefox-a

- 6 http://mobile.blog.search.goo.ne.jp/search_goo/result/?MT=最後の忠臣蔵&CONTENT=blg&guid=ON

- 6 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&client=firefox-a&rls=org.mozilla:ja:official&hs=sjU&q=subversion+ソース+コンパイル&btnG=検索&lr=lang_ja

- 5 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=aipo5&lr=lang_ja

- 5 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&source=hp&q=aipo5&lr=&aq=f&oq=

- 4 http://blog-search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&p=佐藤浩市&n=10&so=dd&merge=on&tflg=none&sq=M&b=2

- 4 http://twitter.com/

- 4 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&source=hp&q=aipo5&btnG=Google+検索&lr=&aq=f&oq=

- 4 http://www.google.co.jp/search?q=フレームシーケンシャル方式&lr=lang_ja&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ja:official&client=firefox