■日本の教員数(学級規模)の水準

就学前教育の学級規模については、「幼児教育無償化で十分か?―就学前教育の重要性と日本の課題」の中で論じたので、そちらを参照されたい。

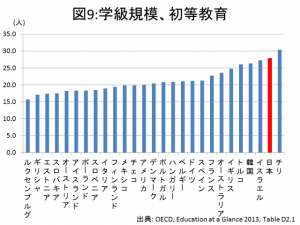

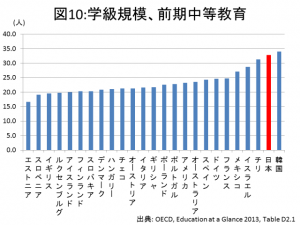

上の図9・10はOECD諸国の初等教育と前期中等教育の学級規模をそれぞれ図示したものである。東アジア諸国に共通してみられる特徴ではあるが、日本の学級規模はOECD諸国と比較して大きい。どの教育段階でもOECD平均の約1.5倍の大きさで、日本はかなり少ない教員数で教育システムを運営していることが分かる。

■日本の教員政策の特徴

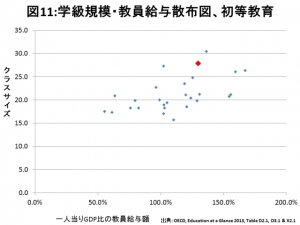

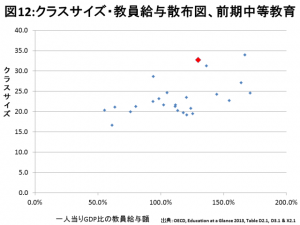

上の図は、OECD諸国の初等教育と前期中等教育のそれぞれの教員給与水準をX軸に、学級規模をY軸にプロットしたものである。図左上は、教員給与も安い上に少ない教員数で教育システムを運営している、教員給与支出が少ない国々であり、図右下は反対に、教員給与も高いし教員数も多い、教員給与支出が大きい国々である。

教員給与支出が少ない国は、そもそも教育支出が少ない可能性もあるが、中所得国で顕著に見られるように、まだ教育システムそのものが拡大途中である場合や人口増加率が高い場合、学校建築そのものを増やす必要があり、教育支出のそれなりの割合を資本支出に費やしていて教員給与支出が少なくなっている可能性もある。

図左下は、教員数は多いものの教員給与は安い、教員の“量”に頼って教育システムを運営している国々であり、図右上は、教員数は少ないものの教員給与水準は高い、教員の“質”に頼って教育システムを運営している国々である。

図から読み取れるようにOECD諸国の大半の国々は、教員の質か量に頼って教育システムを運営しているが、これは図2で示したようにOECD諸国の基礎教育に対する支出に大きなバラつきが見られないためである。教員の量が多い国々は一人一人の給与額を少なく抑えて相殺し、教員の質に頼る国々は、高い給与水準を教員数を抑えることで相殺している。

図11・12で赤く塗られた点が日本である。日本はどちらの教育段階でも右上に位置しており、OECD諸国の中でも代表的な教員の質を重視した教員政策を取っている国だと言える。

このことからいくつかの政策的な示唆を導くことができる。まず学級規模縮小については、他のOECD諸国よりも教員給与水準が高い日本が、現行の水準のまま実施すれば、高額な政策オプションとなる点。反対に学級規模を拡大させる・教員数を減らす政策については、現状でもかなり大きい部類に入る学級規模をこれ以上大きくするのは、とくに初等教育の低学年においては望ましくない。この点については次章の学級規模が学習成果に与える影響をみる際に詳しく見る。

教員給与については、これ自体は下げてもとくに問題は無い水準だが、上げることについては、さらなる教員の質を重視する方向への政策シフトを意味し、前述の理由から望ましいとは言いづらい。

■■■ 「シノドス」へのご寄付のお願い ■■■

「もっと社会について考えたい!セミナー&読書会で密な議論を!!」

— Synodos / シノドス (@synodos) 2016年5月22日

「シノドス・ラウンジ」メンバー募集中です♪ https://t.co/jxfrAyxoBt pic.twitter.com/4CRxRiOZC2