第二次安倍政権では、成長戦略を掲げた経済政策と、安保法制に代表される安全保障政策が大きな社会的関心を集めた。その一方、安倍政権の教育政策に関して、世論の関心は経済や安保ほど高くない。

しかし、安倍政権は「教育再生」を掲げてさまざまな改革を行っており、そのなかにはかなり大きな影響を及ぼす可能性のあるものも少なくない。後述するが、第二次安倍政権のこれまでの教育政策は「お金をかけない教育改革」がその特徴であると筆者は考えている。ここでは、第二次安倍政権のこれまで(2016年3月まで)の教育政策を振り返り、その特徴と今後の課題を展望してみたい。

第二次安倍政権での教育政策の概要

現在の政権は、大臣・副大臣などの政務三役による政治主導を志向した民主党政権とは異なり、首相・官邸主導による政策形成が行われる傾向が強い。加えて安倍政権では自民党の文教関係議員(文教族とよばれる、文科省とのつながりが深い族議員)と首相・官邸との距離が比較的近いことが特徴的である。それは自民党に設置されている「教育再生実行本部」の提言が政権の教育政策に反映されていることからもうかがえる。

これまでの自民党政権では、首相・官邸と文教族の関係は必ずしも常に良好というわけではなかった。たとえば小泉政権下の三位一体改革における義務教育費国庫負担金の削減や、1980年代の中曽根政権の教育改革などでは、首相・官邸の意向に反対する文教族が少なくなかった。小泉政権や中曽根政権と比較すると、安倍政権での首相・官邸と文教族の連携の強さは特徴的であるといえよう(徳久恭子「安倍政権の教育改革における連続性と変質」『生活経済政策』2016年1月号)。

第二次安倍政権での教育政策の流れとしては、与党自民党が改革を方向付け、首相直属の下に設置された「教育再生実行会議」がさまざまな提言を発表して政策化の順位や方針を定めたのち、文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会(中教審)や文部科学省内で具体的に施策化され実施に移されるという過程が観察される(徳久、前掲論文)。

時に教育政策形成において重要な位置を占めてきた中教審は、第二次安倍政権においては、自民党や教育再生実行会議が枠付けた方向性に関して具体的な制度設計を行う場となっている。

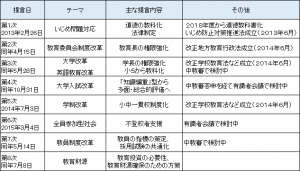

首相直属の「教育再生実行会議」は2013年2月から2015年7月にかけて8次にわたる提言を行った(表を参照)。このうち、第5次までに提言された道徳の教科化、いじめ防止対策推進法の制定、教育委員会改革、大学における学長への権限強化、小中一貫の義務教育学校の制度化、などは既に法改正などが行われ、実行に移されている。

また、小学校英語の教科化(現在は小学校5年以上で「外国語活動」を実施)、大学入試改革(センター試験廃止と新テストへの移行)、不登校者対策、教員制度改革などは現在中教審などで具体的な検討が行われている。なお現在は、教育再生実行会議はメンバーが入れ替わり、「多様な個性が長所として肯定され活かされる教育」に向けた検討を行っている。

教育再生実行会議の提言とその後(出典:『毎日新聞』2015年5月25日朝刊および徳久、前掲論文)

現時点では、先に述べた8次までの提言を受けてどのように具体的な制度改革が行われるかが焦点となっている。中教審では教育再生実行会議の提言を基に、2015年12月に「教員の資質能力」、「チーム学校」(教員以外の専門スタッフの強化)、「学校と地域の連携・協働」に関する3つの答申を公表した。

それを受けて文科省は2016年1月、3答申の内容を具体化するための「次世代の学校・地域」創生プラン(「馳プラン」)を公表し、教員免許制度の改訂など法改正に向けた準備が進められている。

第二次安倍政権での教育政策の概要

このように第二次安倍政権はその安定した政権基盤を背景に、約3年半の間でさまざまな教育改革(安倍政権では「教育再生」と呼んでいる)を行った。その特徴としては次の3点が挙げられよう。

(1)包括的かつ大規模な教育改革

2006年に発足した第一次安倍政権では、戦後直後に制定された教育基本法を変えることに成功した。第二次政権では加えて、

・道徳の教科化

・教育委員会改革

・大学のガバナンス改革

・小中一貫教育の制度化

・大学入試改革

・教員制度の改革

など、多岐にわたる幅広い制度改革が既に行われているか、または具体的な検討が進められている。

直前の民主党政権と比較すると、民主党政権では家庭の教育費負担軽減、教員の量と質の改革、教育ガバナンスの改革の3点に事実上焦点を絞り、これらを4年間かけて取り組むとしていた。結果的には、途中で参議院が少数となる「ねじれ国会」が生じたため、公立高校授業料の無償化など一部の施策のみが実現するにとどまった。

それに対して、第二次安倍政権は6-3制や教育委員会など戦後長く続いている制度を含めた抜本的な改革を行おうとした。このことは憲法改正など「戦後レジームからの脱却」を掲げる安倍政権の方針とも合致するといえる。【次ページにつづく】

■■■ 「シノドス」へのご寄付のお願い ■■■

「もっと社会について考えたい!セミナー&読書会で密な議論を!!」

— Synodos / シノドス (@synodos) 2016年5月22日

「シノドス・ラウンジ」メンバー募集中です♪ https://t.co/jxfrAyxoBt pic.twitter.com/4CRxRiOZC2