「保育園落ちた日本死ね」――「はてな匿名ダイアリー」に書かれたブログが大きな反響を呼んだ。一方、このブログの存在について聞かれた安倍首相は「匿名である以上、本当であるかどうかを確かめようがない」と答弁し、「保育園落ちたの私だ」と銘打ったプラカードを持った人々が国会前に押し寄せ抗議の声を上げた。日本の就学前教育にはどのような課題があるのだろうか。国際教育開発に携わってきた畠山勝太さんにお話を伺った。(聞き手・構成/山本菜々子)

日本の就学前教育の状況は?

――「保育園落ちた」ブログが話題になりましたね。

待機児童については、かなり前から指摘されてきた問題でしたが、これほど大きな波は起こらなかった。日本では政治的な問題を話すと空気が読めない人として扱われますが、みんなでやると政治に変化をもたらすことができるのだと率直に思いました。

――今回のブログの内容には、二つのポイントがあったと思います。一つ目は保育園がないので仕事ができず女性活躍ができない、二つ目はこのままでは少子化になってしまう、というものです。就学前教育の拡充と、女性活躍・少子化にはどのような関係があるのか、今日はお話を伺いたいと思います。本題に入る前に、今の日本の就学前教育はどのような現状なのでしょうか。

教育への支出は、建物などの1年では終わらない支出であるキャピタルコスト(主にハード面)と、人件費など毎年発生するリカーリングコスト(主にソフト面)に分けられます。基本的に教育段階が下がるほど、リカーリングコストの割合が増えていきます。

たとえば、高等教育では大規模な実験設備が必要ですし、中等教育でもある程度の実験室が必要です。就学前教育でも設備はもちろん必要ですが、より高次の教育段階と比べるとその割合は低く、就学前教育に対する支出の多くは人件費になります。

では、日本の就学前教育の人件費にはどのような特徴があるのでしょうか。教育分野での人件費は、単純に言うと平均給与×教員一人当たり児童数で決まります。使える人件費が決まっている場合、

(1)高い賃金で優秀な人材を教職に集めるが、教員一人当たりの生徒数は大きくなる(教員の質に頼る)

(2)賃金は抑えるが、その分教員一人当たり生徒数を小さくしてきめの細かい指導を期待する(教員の量に頼る)

の二つの特徴が浮かび上がります。

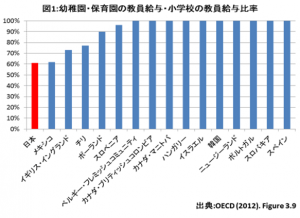

ではまず、平均給与の方から見ましょう。文部科学省・平成25年度教員統計基本調査によると、小学校の教員と幼稚園の教員には月収にして11万円ほどの差があります。また、厚生労働省・平成26年度賃金構造基本統計調査によると保育士の月収はそこからさらに1万円ほど下がった21.6万円となっています。

「幼児教育無償化で十分か?-就学前教育の重要性と日本の課題」でも指摘しましたが、日本は他のOECD諸国と比べても就学前教育に携わる人材の給与水準が低い国となっています。

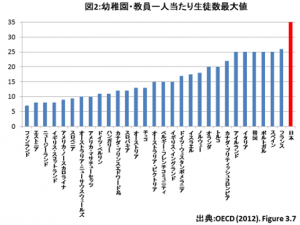

次に教員一人当たり児童数ですが、これも前述の記事で指摘したように、3歳以降の就学前教育段階で日本はOECD諸国の中でも突出して教員一人当たり児童数が多い国です。さらに、日本は全ての教育段階で少ない教員数で教育システムを運営している国なのですが、この流れを汲んでか政府の待機児童緊急対策で人員配置の見直しも打ち出されました。

先ほど教育分野の人件費は二つの特徴が現れると申しましたが、日本の就学前教育はそのどちらでもなく、低い教員給与で数多くの児童をみさせる、教育支出の少ない国の典型的な人件費の構造をしています。

そもそも、子どもには投票権がなく政治力も持たないので、子どもの福祉にかかわる政府支出は、本来あるべき水準よりも過少になりがちなのですが、日本はさらに少子高齢化なので、なおさら高齢者向けに動きやすい。

本来ならば、政治家がそこを汲んでいかなければいけないのですが、とくに日本の就学前教育政策の場合は、女性の政治家が「ママの目線でやります」といったものが多い。後から述べますが、本来就学前教育政策は、経済発展や再分配政策の一環として語られなければいけません。今回の「♯保育園落ちたの私だ」によって、就学前教育政策にもっと注目が集まればいいと思います。

女性の労働参加への効果は?

――保育園の拡充は女性の労働参加にどのような効果があるのでしょうか。

保育園の整備と女性の労働参加の関係性については、放棄所得と育児コストが関連する複雑な現象なので、いくつか具体的なモデルケースを挙げて説明してみたいと思います。

「放棄所得」というのは、子どもの面倒をみるために仕事を辞めなければ得られた所得です。子どもを預けて、職場に復帰して得られる給料と考えても大きな問題はないと思います。

「育児コスト」は、保育料にいくら払うのかと考えてもいいでしょう。これは、子どもの年齢や、人数、インフォーマルケアの利用可能性、に左右されます。この「放棄所得-育児コスト」が大きければ大きいほど、女性が育児に専念することによって家計が失う金額が大きくなることを意味するので、女性の労働参加が進む可能性があります。

では4つのケースを考えてみましょう。以下では平均的な女性の時給1500円、高いスキルを持った女性の時給を2000円、保育園の保育料を一人一時間1500円、二人なら2500円(保育園の一時預かりは年齢が上がるほど価格が下がる傾向があるので、兄弟姉妹で預けた場合一人一時間×2とはならない)と仮定しています。また、議論を分かりやすくするためにパートタイム労働や短時間労働のケースを除外しています。

・モデルケース1:平均的なスキルの女性:時給1500円-保育園1時間1500円

子どもを保育園に預けて働いても、専業主婦になっても、収入は変わらない。

・モデルケース2:高いスキルを持った女性:時給2000円-保育園1時間1500円

フルタイムで働くと(一日8時間×20日)、月に8万を得られます。この月8万円を諦めてでも子どもと一日中いることに価値を見出すか否かですね。

・モデルケース3(注):高所得の女性が子ども二人:時給2000円-保育園1時間2500円

フルタイムで働くと月に-8万円。子どもを預けることで、自分の給与が全部飛んだ上に8万円支払ってでも仕事のやりがいや、キャリアの中断がない事によるスキルの高まることに価値を見出すか否かですね。

・モデルケース4:保育園に補助金を入れた場合:時給1500円-保育園一時間1000円

補助金を入れることで、ケース1がケース2へと移行することとなります。

(注)子どもの人数によって、就学前教育の拡充が母親の労働参加を促す効果が違うことについては、Givord and Marbot (2015)やNollenberger and Rodriguez-Planas (2015)などを参照

上の4つのモデルケースを見ると、女性の放棄所得がどれくらいあるのか、平均出生率がどれぐらいか、によって保育政策のインパクトが変わってくるのが分かるかと思います。

ちなみに、「日本の女子教育の課題ははっきりしている」などでも再三指摘していますが、日本の女性の賃金を上昇させるためには、女子教育を拡充させることが必要です。また、保育政策によって家計が得られる/失う金額が上下したとしても、伝統的な家族観や女性が働くことについての価値観など(注)、その地域や社会での風習の影響によって、政策効果が打ち消されることも増幅されることもあるでしょう。

(注)元々女性の労働参加率が低いところで就学前教育を拡充させると女性の労働参加が進むことについては、Berlinski and Galiani (2007)やNollenberger and Rodriguez-Planas (2015)などを参照。

――育児コストを下げれば効果はでるけれど、そもそもの放棄所得の上昇や、女性が働くことに対する社会の価値観も関わってくるのですね。

そういうことです。また、育児コストについて重要なのが、保育園に入れない場合、インフォーマルケアが利用可能かどうかです。インフォーマルケアは、保育園以外で利用できるケアだと考えてもらえば分かりやすいでしょう。

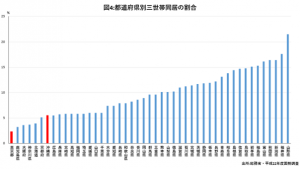

インフォーマルケアの例としてはベビーシッターや親族があげられます。ベビーシッターは日本ではあまりポピュラーではないので、親族などに見てもらうケースが大半でしょう。とくに想定できるのは、三世代同居や近くに親がいて、面倒をみてもらうパターンです。日本で三世帯同居がどのように就学前教育の拡充と女性の労働参加に対して影響を与えるか? はAsai et al (2016)で詳細に議論されているのでぜひ参照してみてください。

以下ではAsai et al (2016)の議論を受けて、インフォーマルケアといった場合親族に子どもの面倒を見てもらうことを指すものとして話を進めていきたいと思います。保育園を拡充した場合、保育園がただ単にインフォーマルケアをクラウディングアウトして、女性の労働参加につながらない可能性があります(注)。これも、4つのケースに分けて考えてみましょう。

(注)就学前教育の拡充が女性の労働参加につながらないことについては、Fitzpartick (2010)やHavnes and Mogstab (2011)などを参照。

ケース1:既にインフォーマルケアを利用して、働いていない場合

無償の保育園が活用できても、既に無償のインフォーマルケアを利用しているので、育児コストには全く変化が起こらず、働くか否かの選択に殆ど影響を与えないでしょう。

ケース2:インフォーマルケアを利用して、働いている場合

無償のインフォーマルケアが無償の保育園に置き換わるだけなので、女性が就労していることに変化はないでしょう。

ケース3:インフォーマルケアを利用できなくて、働けていない場合

保育園の拡充によって、就労を促す効果がある。

ケース4:インフォーマルケアを利用できなくて、働いている場合

子どもはケアなしでは生きられないので、この選択肢は存在しない。

つまり、日本でインフォーマルケアが利用できている人は、保育園があろうがあるまいが、働いているか・働いていないかの現状には大きな影響がないと考えられます。

つまり、保育園の拡充が効果的に女性の労働参加を促すのはケース3の場合のみだと考えられるのですが、今回の「#保育園落ちたの私だ」はまさに、このケース3の女性たちによる運動だと言えるのではないでしょうか。

これらの女性にとってケース4という選択は現実的に難しいので、インフォーマルケアが利用できないと、働くことをあきらめざるを得なくなってしまう。

さて、ここまで様々なケースを用いて就学前教育拡充と女性の労働参加について考えてきました。では次に、都道府県別に就学前教育拡充の政策効果に影響を与えそうな指標を見ていきましょう。

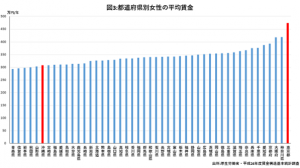

待機児童が問題になっているのは、主に首都圏、とくに東京ですが、実際に東京の女性の平均賃金は他の都道府県より100万円以上高く、育児のための放棄所得が高い状況です。

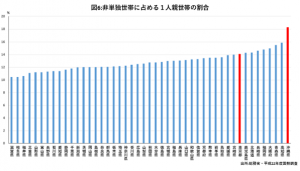

さらに、三世代同居率も2.3%と低く、インフォーマルケアに頼れない状況です。自民党は三世代同居を進めようとしていますが、東京の住宅事情を考えると、インフォーマルケアの利用可能性が広がるとは考えづらいでしょう。これらの状況を考えると、労働を諦めざるをえない状況に追い込まれる母親たちが怒るのもよくわかります。

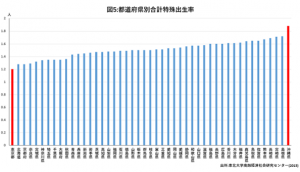

また、日本で2番目に待機児童が多いのは沖縄です。フォーマルケアが利用可能になると一番恩恵を受けるのはシングルマザーだと考えられていますが(注)、沖縄は一人親世帯の割合が日本で一番高いです。そして合計特殊出生率も日本で一番高い一方で、三世代同居率は日本で7番目に低い状況です。沖縄では就学前教育拡充が、とくにシングルマザーや多くの子どもがいる母親を助け、女性の労働参加を促進するのではないかと考えられます。

(注)就学前教育の拡充がシングルマザーの労働参加を可能にすることについては、Cascio (2009)やGoux and Maurin (2010)などを参照。

財政状況は確かに厳しいですが、優先順位と戦略をもってこの問題に取り組んでいけば、待機児童の解消が女性の労働参加を促すはずです。ケース3のような女性が多くいる東京や、出生率が高くシングルマザーも多い沖縄などに予算を優先的に割り振るべきだと思います。もちろん労働参加により収入が得られるのである程度自己負担を増やすことも必要だと思いますが、女性の労働参加が増えるとその分の税収も増えますから、育児の拡充のために使ったコストもいくらかリカバリーできるでしょう。【次ページにつづく】

(編集部注)沖縄では米軍統治の影響で幼稚園の整備が中心になって進められ、保育園の拡充が遅れた。また、小学校入学前の1年間幼稚園に通う米国式の習慣が残り、保育所の5歳児保育の定員枠が少ない。降園後に学童保育や認可外保育園を利用する二重保育が「5歳児問題」として社会問題化している特殊事情もある。

■■■ 「シノドス」へのご寄付のお願い ■■■