近年登場した医薬のうち、最も売れているものといえば、C型肝炎治療薬ソバルディ(化合物名ソフォスブビル)でしょう。2014年度の世界売り上げは100億ドルを突破し、並みいる最新の各種バイオ医薬を蹴落として、一気に初登場2位をゲットするという快進撃を見せました。昨年から日本でも発売され、わずか4ヶ月で売り上げ首位に躍り出るなど、まさに「爆売れ」というべき状況です。

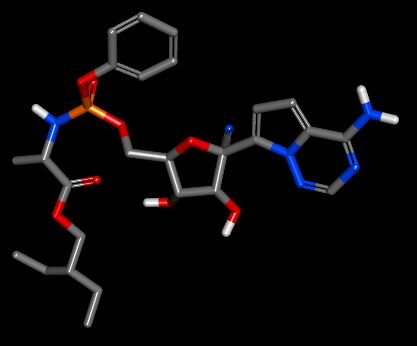

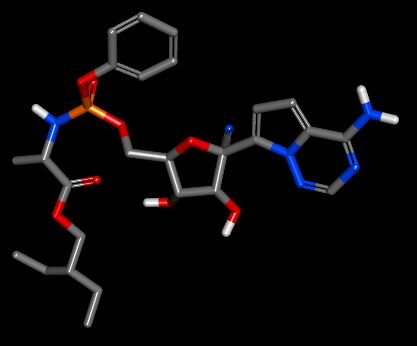

ソバルディ(ソフォスブビル)の構造

C型肝炎という病気は、輸血や注射器の使い回しなどにより、血液を介してC型肝炎ウイルス(HCV)が体内に侵入することで発症します。HCVキャリアは世界で1億7千万人といわれますが、これまで有効な治療法やワクチンなどはなく、大きな問題となっていました。

ところがソバルディは、わずか12週間の投与で約96%の患者を治癒させるという結果が出ています。まさしく著効を発揮する上、重篤な副作用もないとされています。エイズの治療薬などでは、一生飲み続ける必要があるのとは対照的です。ここまで治療に劇的な進歩をもたらす医薬は、そうあるものではありません。

こうした抗ウイルス薬にはいくつかのタイプがありますが、ソバルディは「核酸アナログ」と呼ばれるものです。HCVはRNAを遺伝子として持っており、増殖の際にはこれを大量に複製する必要があります。そこで、RNAの部品となる核酸(ヌクレオシド)によく似た分子を紛れ込ませ、RNAを作るシステムをストップさせてしまえば、ウイルスの増殖を食い止められます。これは、以前取り上げたインフルエンザ及びエボラ出血熱治療薬「アビガン」と同じようなメカニズムです。

アビガン(化合物名ファビピラビル)の構造

ソバルディの「本体」といえるのは、右側の部分です。ここはRNAの「部品」のひとつであるウリジンの構造にそっくりですが、そのヒドロキシ基のひとつ(2'位OH)が、メチル基とフッ素に変わっているのです。これが体内に入ると、リン酸基が取り付けられ、本物のウリジン三リン酸と間違えられてウイルスのRNA合成酵素に入り込みます。しかしこの偽物の部品は、酵素にくっついたまま離れなくなり、それ以上のRNA合成合成を阻んでしまうのです。

ソバルディの本体(左)とウリジン(右)

ただし、この本体部分だけを投与しても、あまり効果が挙がりませんでした。この「本体」(下図の化合物(1))は、まずひとつリン酸と取り付けられて(2)になり、さらに三リン酸のついた活性本体(3)になるのですが、この第一段階の進行が遅いためです。

じゃあ最初から(2)か(3)を薬として投与すればいいんじゃないの、と思うところですが、これもうまくいきません。リン酸のように電荷を持った部位がついていると、薬剤が細胞内へ進入しにくくなるためです。そこで、(2)のリン酸部分にフェニル基やアミノ酸を取り付けて、電荷を「消す」工夫が行われました。この形では中性なので問題なく感染細胞へ入り込み、その後、細胞内でフェニル基やアミノ酸が切り離されて(2)を遊離します。

吸収されやすいように、適当な置換基を薬剤本体に取り付けておき、体内で切り離すこうした手法を「プロドラッグ」と呼びます。この場合は、ヌクレオチドに対するプロドラッグということで「protide」(prodrug+nucleotide)と名づけられているようです。

この手法は、ギリアド・サイエンシズ社で開発中の、GS-5734でも使われています。この薬は、エボラ出血熱など幾つかのウイルス疾患に有効であり、注目を集めています。ギリアド社は抗インフルエンザ薬タミフルで有名になりましたが、このソバルディなども含め、抗ウイルス薬の分野で快進撃を続けています。

(注:ソバルディを最初に創ったのは米ファーマセット社で、ギリアドがこれを買い取って発売)

GS-5734

というわけで、ソバルディはさまざまな工夫が凝らされた、素晴らしい医薬であることは間違いありません。ただ、なかなかいいことづくめと行かないのが世の常で、このソバルディも高薬価という難題を抱えています。このへはまた次回に。

ソバルディ(ソフォスブビル)の構造

C型肝炎という病気は、輸血や注射器の使い回しなどにより、血液を介してC型肝炎ウイルス(HCV)が体内に侵入することで発症します。HCVキャリアは世界で1億7千万人といわれますが、これまで有効な治療法やワクチンなどはなく、大きな問題となっていました。

ところがソバルディは、わずか12週間の投与で約96%の患者を治癒させるという結果が出ています。まさしく著効を発揮する上、重篤な副作用もないとされています。エイズの治療薬などでは、一生飲み続ける必要があるのとは対照的です。ここまで治療に劇的な進歩をもたらす医薬は、そうあるものではありません。

こうした抗ウイルス薬にはいくつかのタイプがありますが、ソバルディは「核酸アナログ」と呼ばれるものです。HCVはRNAを遺伝子として持っており、増殖の際にはこれを大量に複製する必要があります。そこで、RNAの部品となる核酸(ヌクレオシド)によく似た分子を紛れ込ませ、RNAを作るシステムをストップさせてしまえば、ウイルスの増殖を食い止められます。これは、以前取り上げたインフルエンザ及びエボラ出血熱治療薬「アビガン」と同じようなメカニズムです。

アビガン(化合物名ファビピラビル)の構造

ソバルディの「本体」といえるのは、右側の部分です。ここはRNAの「部品」のひとつであるウリジンの構造にそっくりですが、そのヒドロキシ基のひとつ(2'位OH)が、メチル基とフッ素に変わっているのです。これが体内に入ると、リン酸基が取り付けられ、本物のウリジン三リン酸と間違えられてウイルスのRNA合成酵素に入り込みます。しかしこの偽物の部品は、酵素にくっついたまま離れなくなり、それ以上のRNA合成合成を阻んでしまうのです。

ソバルディの本体(左)とウリジン(右)

ただし、この本体部分だけを投与しても、あまり効果が挙がりませんでした。この「本体」(下図の化合物(1))は、まずひとつリン酸と取り付けられて(2)になり、さらに三リン酸のついた活性本体(3)になるのですが、この第一段階の進行が遅いためです。

じゃあ最初から(2)か(3)を薬として投与すればいいんじゃないの、と思うところですが、これもうまくいきません。リン酸のように電荷を持った部位がついていると、薬剤が細胞内へ進入しにくくなるためです。そこで、(2)のリン酸部分にフェニル基やアミノ酸を取り付けて、電荷を「消す」工夫が行われました。この形では中性なので問題なく感染細胞へ入り込み、その後、細胞内でフェニル基やアミノ酸が切り離されて(2)を遊離します。

吸収されやすいように、適当な置換基を薬剤本体に取り付けておき、体内で切り離すこうした手法を「プロドラッグ」と呼びます。この場合は、ヌクレオチドに対するプロドラッグということで「protide」(prodrug+nucleotide)と名づけられているようです。

この手法は、ギリアド・サイエンシズ社で開発中の、GS-5734でも使われています。この薬は、エボラ出血熱など幾つかのウイルス疾患に有効であり、注目を集めています。ギリアド社は抗インフルエンザ薬タミフルで有名になりましたが、このソバルディなども含め、抗ウイルス薬の分野で快進撃を続けています。

(注:ソバルディを最初に創ったのは米ファーマセット社で、ギリアドがこれを買い取って発売)

GS-5734

というわけで、ソバルディはさまざまな工夫が凝らされた、素晴らしい医薬であることは間違いありません。ただ、なかなかいいことづくめと行かないのが世の常で、このソバルディも高薬価という難題を抱えています。このへはまた次回に。