なにかに夢中になって眠れなくなったことはありませんか。今回登場する武井先生は、歴史研究が楽しすぎて夜中に何度も目が覚め、出産数時間前まで研究をし続けたほど。学部選択に悩む高校生に、最先端の研究をお届けする「高校生のための教育入門」。歴史ってそんなに面白いの? ユダヤ史を研究する武井彩佳先生に、歴史を学ぶ楽しさについてお話を伺いました。(聞き手・構成/山本菜々子)

きっかけは少女漫画!?

――武井先生のご専門を教えてください。

「ユダヤ史」「ドイツ現代史」です。ナチス・ドイツがユダヤ人におこなった大量虐殺である「ホロコースト」と現代政治がつながる部分に特に興味があります。ホロコーストは過去のことですが、現在の国際社会にもつながっています。それらが、我々にどのような影響を与えているのかが私の関心のあるところです。

ちなみに「ユダヤ史」の名前をつけて授業をしていますが、日本の学問の分類には「ユダヤ史」は存在しません。欧米ではJewish Studiesという名前で、宗教から歴史、政治まで網羅する学問の一分野として確立されています。

――先生はどのような高校生でしたか?

すべての意味で悪夢みたいな高校生でしたね(笑)。

――悪夢(笑)。

先生にとっても家族にとっても。自分も半ば悪夢……。英語や歴史は好きな一方で、数学は全くできない学生でした。日本史は漢字があまり覚えられなかったので、カタカナの多い世界史の方が好きでしたね。

それと、マンガが好きで『ベルサイユの薔薇』などで有名な池田理代子さんの『オルフェウスの窓』や、『女帝エカテリーナ』をよく読んでいたのも世界史に興味をもったきっかけでした。

『オルフェウスの窓』は、ロシア革命を背景に、ドイツに亡命している革命家と、男性のふりをして生きている女性の愛の物語なのですが、背景のスケールの大きさに圧倒されました。これを読むと、革命前夜のヨーロッパの雰囲気がよく分かります。

『女帝エカテリーナ』の方は、ドイツの貧乏貴族の娘がのし上がり、ロシア最強の女帝となる話ですが、男性遍歴もすごくて、数えきれないほど若い愛人がいたことで有名な人です。後に何かの面接で、尊敬する人は誰かと聞かれ、エカテリーナと答えたところ、ドン引きされた覚えがあります。

大学では文学部に進み歴史を勉強しました。

――西洋史に決めたきっかけはなんだったのでしょうか。

1989年のソ連崩壊ですね。当時は大学1年生だったのですが、これまで世界を2分していた勢力の片方が一気になくなったのにショックを受けました。ソ連っていったいなんだったのかと思い、崩壊後のソ連をシベリア鉄道で極東から旅をしました。列車の旅なので一週間お風呂に入れなかったのはきつかったですね。列車のトイレがあまりにも汚くて恐ろしく、極力水分・食料を取らずにモスクワまでいきました。

ユダヤ人の歴史について学ぼうと思ったのは、このような大学時代の旅行がきっかけです。私の中で、ユダヤ人はホロコーストの被害者だという認識でした。しかし、ドイツに旅行にいってみると、ユダヤ教徒のシナゴーグがあって、ユダヤ人たちが生活をしている。ホロコーストのような凄惨な出来事がありながら、どうしてこの場所で生きているのだろう? そう思ったのがユダヤ人に興味をもったきっかけでした。

もともと、日本における在日朝鮮人など、マイノリティの歴史に興味があったのもあります。

ベルリン。雪のホロコースト記念碑。

――在日朝鮮人ではなく、ユダヤ人を研究しようと思ったのはなぜですか。

距離の遠さと、ホロコースト後のユダヤ史は、日本では未開拓な分野であったことが決め手でした。

ユダヤ人は基本的に日本から離れた場所に住んでいます。そのため、より客観的に研究することができると思いました。ドイツ人だとホロコーストの罪悪感があって言いたいことが言えません。ユダヤ人だと、イスラエルをめぐる政治的な状況もあるので、都合の悪いことは言わないことが多い。日本人の立場だとしがらみもないので、何を言っても見逃してもらえる部分はある。とはいえ、自分がいつも戻ってくる場所は日本の排外主義や、歴史認識の問題です。日本のマイノリティの状況と重ねてみています。

歴史は新たに書かれていく

――「未開拓」というのは、どのような意味でしょうか。

現代史は、そもそも史料が多く、まだ公開されていない史料もたくさんあります。良い史料と出会えれば大学院生のような駆け出しの歴史研究者でも新しい論文を書くことができます。

たとえば、私の二冊目の本『ユダヤ人財産はだれのものか』では、イスラエルの文書館で出てきたばかりの史料をもとに書いた本です。たまたま、イスラエルにいたときに、オープンになっていない史料の整理が終わったので、見られるようになったのです。

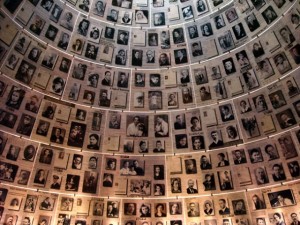

イスラエルのホロコースト記念施設、ヤド・ヴァシェムの「名前のホール」。ホロコーストで亡くなった人の写真が600枚、タワー状に展示されている。

その史料は、殺されたユダヤ人がヨーロッパに残した財産をどう処分するかという問題を扱ったものでした。これまで、ホロコーストでは、人命について多くが語られてきました。しかし、財産についてはそうでもない。それはもちろん、人命はカネより大切だからです。でも、カネの問題を見ることでホロコースト後の世界の構造がよく分かる。

当時は、ほとんど誰もやったことのない分野だったんです。まだ誰も書いていない歴史を、自分の頭の中で組み立てていくわけですよ。すごく面白い。世界で一人しか知らない歴史が目の前にある。

べンジャミン・フェレンツの史料も、心に残っています。彼は、第二次大戦後、ホロコーストの射殺集団、アインザッツグルッペンの裁判を担当した人物です。どれだけ凄惨な話なのか、と思い開いてみると、不謹慎ですが、すごく笑えた。暗い話や残酷な話の合間に、ジョークがあり、ユーモアを忘れずにいた。暗いからこそ、前を向いていく姿勢が必要だったのだと思った瞬間です。

ですので、朝の9時から5時まで史料室にこもっていました。50年前の史料を延々と読んでいるのですが、楽しすぎて。歴史像が頭の中で湧き上がってくるのがあまりにも楽しくて、興奮で夜中に何度も目が覚めました。イスラエルには6か月ほどいたのですが、ひたすら読んで、ひたすら史料をコピーしてという毎日で、それがとても楽しかった。

――歴史は知られていることを勉強するイメージが一般的にありますが、実は新しい歴史を「書く」こともあると。

そうですね。自分で史実がどうであったのか掘り起こしてゆくのが、現代史の醍醐味だと思います。

ヤド・ヴァシェムの「名前のホール」にある無数のファイル。300万ページものホロコースト証言がおさめられている。

「強いマイノリティ」!?

――ユダヤ史の難しい点はどこですか。

やはり、史料がないと研究者は書けませんから、史料を見せてもらえるのかでしょうね。ユダヤ関係はインサイダーじゃないとアクセスできない部分があります。ユダヤ関係の文書館に入り浸って顔を売るとか、ユダヤ人の友人を介してお願いをするとか。正攻法で申請をしてもダメなことがあるんです。

――ユダヤ人とほかのエスニック集団との違いはありますか。

「特異な点がない」と言ってしまうのは、事実ではないでしょうね。たしかに、数の点で少数派であり、多数派の歴史観とは合致しません。エスニック集団としての在り方を打ち出している点では一緒でも、ユダヤ人社会は政治の面でも経済的な面でも特異です。同じような状況に置かれているほかのマイノリティは、彼らほどの社会的地位も政治的成功もおさめていません。「マイノリティ」という言葉自体に「弱者」という意味が読み込まれていますが、ユダヤ人に限ってはそう簡単な話ではない。誤解はあるかもしれませんが、ユダヤ人は「強いマイノリティ」といういい方ができるでしょう。

特に、ホロコーストの補償問題に関しては、ユダヤ人はかなり成功しています。日本の在日朝鮮人は、ドイツにユダヤ人がいるのと似ているような関係性ですが、社会での受け止められ方が違いますよね。

かたや、ヘイトスピーチがはびこる日本に対し、ドイツは非常にうまくユダヤ人社会を取り込んでいます。さらに、そのことがドイツの国際的な信用につながっているのです。この違いはいったいなんなのか。よく考えるのですが、いまだに答えは出ません。

ユダヤ人が巧みなのは、ポジショニングが非常に上手く、自分たちの利益がドイツ側の利益も兼ね備えている点です。私もはじめは、ホロコーストから入ったので、ユダヤ人は犠牲者だというイメージが強かったのですが、非常にレジリエンスのある集団だと思います。【次ページにつづく】

■■■ 「シノドス」へのご寄付のお願い ■■■