この記事にたどり着いた方は、「オムニチャネル」という言葉をよく聞くのだけれどあまりよく分からない、オムニチャネルって何なのか分かりやすく知りたい。という方が多いのではないでしょうか?

オムニチャネルは、小売業界でこれからの時代を生き残っていくために、どの企業も取り組んでいかなければならない概念です。セブン&アイホールディングスなど小売業界のトップランナーをはじめ、中小の小売企業でも積極的に取り組み始めています。

オムニチャネルは概念が広く分かりにくいものでもあります。この記事では、オムニチャネルの全体像を学びたい人向けにどこよりも分かりやすく、そして詳しく解説しています。この記事を読めばオムニチャネルの全体像を理解し、自社がどんなアクションを取らないといけないのか判断できるようになります。

Contents

1.オムニチャネルの概要

1.1.オムニチャネルとは

オムニチャネルとは、どこに居ても様々なデバイスを通して簡単に欲しい情報を得ることができ、その時々に応じて最適な購入・受取り方法を選択できる「利便性」をお客様に提供すること。そして「顧客満足度」を高めより上位のファンになってもらうことにより、売上を増やし継続的に企業が成長していくための取組みのことです。

近年お客様は、「店舗」「ECサイト」「カタログ」「テレビショッピング」など様々な方法で商品を購入できるようになりました。しかし、まだまだ購入方法・受取り方法において多くのお客様は満足していません。

「ECサイト」で買った商品を近所の「店舗」で受取りたい、「店舗」で売り切れの商品は「他店」または「ECサイト」から自宅に送って欲しいなど、気分やその時の状況に応じて様々な購入・受取り方法を望んでいます。「好きな時に」「好きな場所で」「好きな商品」を購入し、「好きな時に」「好きな場所」で商品を受取りたいのです。そして、そのような「利便性」の高いお店(企業)からの購入を好むようになりました。お客様を満足させファンになってもらうための取組み。それがオムニチャネルです。

1.2.オムニチャネルの効果

1.2.1.お客様のメリット

様々な媒体から簡単に情報を得る事ができる。そして様々な購入方法、受取り方法が選択できる。つまり便利!

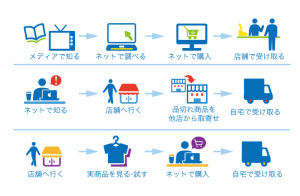

まさにこの一言につきます。分かりやすいよう図で見てみましょう。

上図は一例ですが、オムニチャネルに取組むことにより、お客様はテレビやSNS、メルマガ、モバイルアプリ、ECサイト、リアル店舗などを通して、自宅でも、外出先でもどこにいても多数のメディアで商品情報に触れ、そして時々に応じて買物する事ができます。

1.2.2.企業側のメリット

「オムニチャネル」はコストや経営資源などの面から、大企業中心の取組みと思われる方が多いですが、中小企業でも取組むことができます。「オムニチャネル」はその企業が持つ様々な販売チャネルを活用・コラボし、お客様に「利便性」を提供することにより商品を買ってもらう事です。店舗で売り切れていた場合に、その場でECサイトから自宅に届けてあげられるようにするというだけでも立派なオムニチャネルの取り組みです。

メリット1:お客様ごとに最適なマーケティングができるようになる

様々なチャネルで得たお客様情報を統合・分析することによりお客様の趣味嗜好を知ることができるようになります。そしてお客様ごとに適したマーケティングを行うことができます。

つまり、マーケティングコストの投資対効果を上げることができます。ひいては売上の向上につながります。

メリット2:販売機会の損失を減らすことができる

お客様が商品を購入したい時に在庫がなかった場合、それは販売機会のロスにつながります。

しかし、在庫が切れていたとしても「在庫がある別の場所」からスピーディに商品をお客様の自宅に配送したり、お客様の住まいの近所で商品を受取れるとしたらどうでしょう?お客様は買ってくれるのです。

メリット3:顧客満足度の向上

お客様は顧客サービスの良いお店・企業のファンになります。アマゾンを思い浮かべてみて下さい。アマゾンは売切れがほとんどありません。自宅以外でもコンビニで24時間受取ることができます。最短1時間で商品を届けてくれます。翌日配送もお手の物、購入も簡単です。こんな嬉しいサービスは他にありません。みなファンになりました。このようにアマゾンは「顧客満足度」を上げるためのサービスを率先して提供し続けることによって、他社に1歩も2歩もリードして多くの顧客を囲い込んでいるのです。

1.3.オムニチャネルの歴史

オムニチャネルをより理解するには、小売業界の販売チャネルがどのように進化してきたかも合わせて学ぶと良いでしょう。

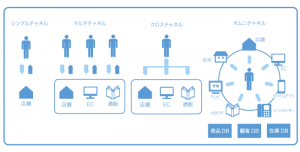

- シングルチャネル(~90年代)

欲しい商品は「実店舗」か「カタログ通販」など、1つのチャネルでしか販売されておらずお客様にはどのチャネルで買うか選択肢がありませんでした。

- マルチチャネル(2000年~2005年頃)

ネット通販専門企業が登場。販売チャネルは「実店舗」「ECサイト」「カタログ通販」など多様化。お客様は商品ごとにチャネルを使い分けて購入していました。

- クロスチャネル(2005年頃~2010年頃)

「実店舗」や「カタログ通販」が「ECサイト」に参入。様々なチャネルができ、お客様は同じ商品でも「実店舗」「ECサイト」「カタログ通販」などどのチャネルで買うか選択できるようになりました。しかし、各チャネルは完全に独立しており「実店舗」で売り切れていたからといって、その場(実店舗)でECサイトから配送するなどはできませんでした。

- オムニチャネル(2010年頃~)

デジタル化が進み「1.オムニチャネルの概要」で解説しているとおり、お客様は「好きな時に」「好きな場所で」「好きな商品」を購入し、「好きな時に」「好きな場所」で商品を受取れるようになりました。

2.オムニチャネルの事例

2.1.セブン&アイ・ホールディングス

セブン&アイ・ホールディングスは、日本の小売業界トップを走る企業ですが他企業に先駆けていち早くオムニチャネルに取り組んできました。まさに日本のオムニチャネル事例の「代表格」です。

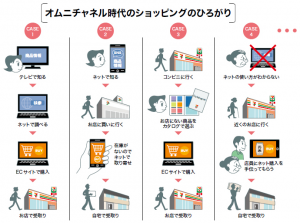

セブン&アイ・ホールディングスが重要視しているのは特に「お客様の利便性」です。「お客様の利便性」を高めることがひいてはセブン&アイ・ホールディングスの成収益を高めると考えています。セブン&アイ・ホールディングスの取組みを図で見てみましょう。

https://www.7andi.com/company/challenge/1214/1.html

上図はほんの一例で、カタログ商品を店舗で注文し他の店舗で受取るなど、様々なお客様ニーズに応えられるようになっています。ショッピングではないですが、自宅からプリントしたい画像やファイルをアップし全国のセブンイレブンで印刷できる「ネットプリント」などとても便利なサービスも多くあります。

2.2.紀伊国屋書店

紀伊国屋書店は「Kinoppy」というPC、スマホ、タブレットに対応したアプリを提供し「どこに居ても本が読める、どこに居ても本を購入しすぐ読める」という「利便性」を提供しています。

紀伊国屋の良いところは率先して「電子書籍」を取り扱っているところです。一昔前は本屋業界の猛反発でお客様のニーズがありながら取組みが進まない状況でした。

アプリの特徴を簡単に解説します。

- 買った電子書籍を複数デバイスで読む事ができる

- 電子本棚で買った本をすべて管理できる

- アプリを通して電子書籍を購入する事ができる

本が好きな人は、欲しい本をすぐ読みたいものです。電車の中で本を購入し、その場ですぐ読みたい人も多いと思います。また、「実店舗」でその時買わなかったけれど後になって欲しくなった、すぐ読みたいという事もあるでしょう。実店舗で本の品定めをし、アプリを通してECサイトで購入。その場ですぐ読む。という事も可能になりました。

紀伊国屋は、このようなサービスを提供し他の本屋より一歩進んだサービスを提供しています。残念なところは、アプリ内でその人に合った本のレコメンドがないことです。ECサイトの「利便性」もアマゾンに遠くおよびません。

3.オムニチャネルに取組む前に知っておくべきこと

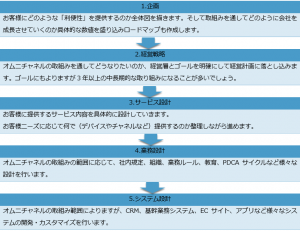

3.1.オムニチャネル戦略の進め方

オムニチャネルは成功させることができれば、顧客の心をつかみ会社の売上を伸ばすことができます。

その反面、コストを掛けたのにうまくいかなかったという事例もあります。成功させるためにはしっかり戦略を練ることが必要です。

3.2.お客様側のデメリットもある

利便性の高いサービスを受けることができるオムニチャネルですが、お客様側にデメリットがないわけではありません。ECサイトやポイントカード利用時に会員登録する必要があり、個人情報の提供が必要です。またオムニチャネルの裏側には分析用の仕組みであるデータマネジメントプラットフォーム(DMP)がある事も多く、いつどういうサイトを見ているのか、サイトやアプリでどういう行動をしているのかなどお客様の様々な情報が収集され、お客様の嗜好分析がされています。裏側を知ると消費者目線では不気味に感じられる方もいます。

3.3.オムニチャネルに必要な投資コスト

オムニチャネルに取組むにはシステム的な投資や組織改革、物流改革などが必要です。

そのため、簡単にできるものもありますが少なからずコストが掛かります。CRMと絡めて行うことも多いです。しかし、これからの時代に生き残っていくためには投資も必要です。何から始めるかによってコストは変わってきます。数十万、数百万でできることもあれば、数千万、数億円コストが掛かるものもあります。

代表的なシステム投資

- 顧客情報、ポイントの一元管理

- 在庫情報の一元管理

- 商品情報の一元管理

- POSシステム

- データマネジメントプラットフォーム(DMP)

- 広告配信システム

- モバイルアプリの開発

3.4.中小企業はできる事から小さく始める

一気に始めると大きなコストが掛かるオムニチャネルですが、中小企業はまずは店舗からECサイトの商品を注文できるようにする、店舗で他店在庫をすぐ確認し取寄せできるようにするなど、小さくできる事から始めましょう。小さな積み重ねが気づけば「大きなお客様満足」につながります。

3.5.現実的にはオムニチャネルに苦戦している企業がほとんど

近年「オムニチャネル」という言葉が多くの場で取り立たされ、そして多くの企業が努力を重ね取組んでいます。しかし取組む企業の規模が大きくなるほど苦戦する企業が多いのが現実です。中堅規模以上の会社で「大成功した!」という話は少数派という印象です。「オムニチャネル」は小売業界で生き残っていくために必要な取組みではありますが、まだまだ言葉が先行しており、どの企業も模索しながら進めているのが現実です。

4.まとめ

この記事ではこれからオムニチャネルについて学びたい人向けに、どこよりも分かりやすくオムニチャネルについて詳しく解説してきました。オムニチャネルとは何なのか理解が進んだのではないでしょうか?

オムニチャネルを行うにはシステム投資が必須です。

次は「初心者でも分かる!オムニチャネルに必要なシステム開発」でオムニチャネルに必要なシステムについて学んで下さい。この記事ではオムニチャネルに必要なシステムについて徹底的に分かりやすく、かつ網羅的に解説しています。この記事を読めば自社に必要なシステム開発が何か理解することができます。