【特集】「Live2D」を救ったのは『俺妹』!?誕生のきっかけや話題の「FaceRig」に迫る

2Dのイラストが自由自在に動く。それは、まさに魔法のような言葉です。イラストや漫画を描いた経験がある方ならば、自分のキャラクターがイキイキと動く様を見てみたいと思ったことがあっても何ら不思議ではありません。

そんな想いがこれまで、様々な手法を生み出してきました。少しずつポーズを変える絵を用意して動いているように錯覚させるアニメーションや、キャラクターを3Dモデルで再現して自在に動かすなど、様々な技術が今は広く知られており、多くの娯楽を支える要因として活躍しています。

その影響はもちろんゲーム業界にも及んでおり、3Dモデルで写実的に表現されたキャラクターが派手なアクションを繰り広げたり、滑らかなアニメーションでプレイヤーを引き込んだりと、様々なゲームでごく当たり前に用いられてきました。

しかし、表現への挑戦は未だ留まることを知りません。クオリティの高い3Dモデルを完成させるのは並ならぬ労力が必要ですし、アニメーションによる表現は滑らかに動かそうと思えば比例して枚数を増やさなければなりません。両者の特性を併せ持つCGアニメも、労力という点においては同様の悩みを抱えています。

2Dイラストが動く。しかも、これまでよりも手軽に。それはもう、魔法を超えて夢みたいな言葉なのかもしれません。しかしその夢に挑戦し、新たな表現を可能とする技術を生み出した方々がいました。

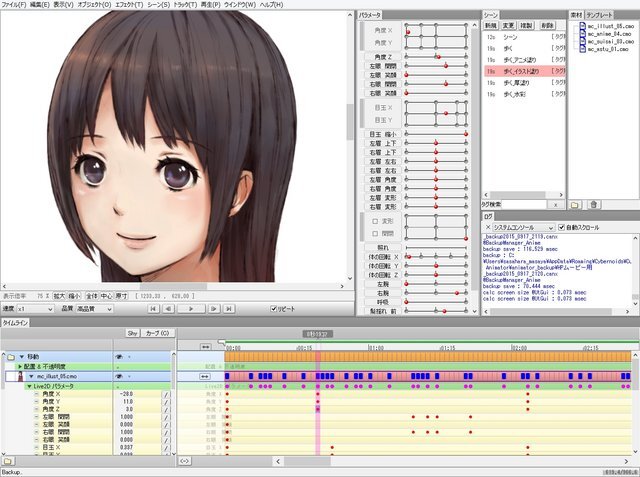

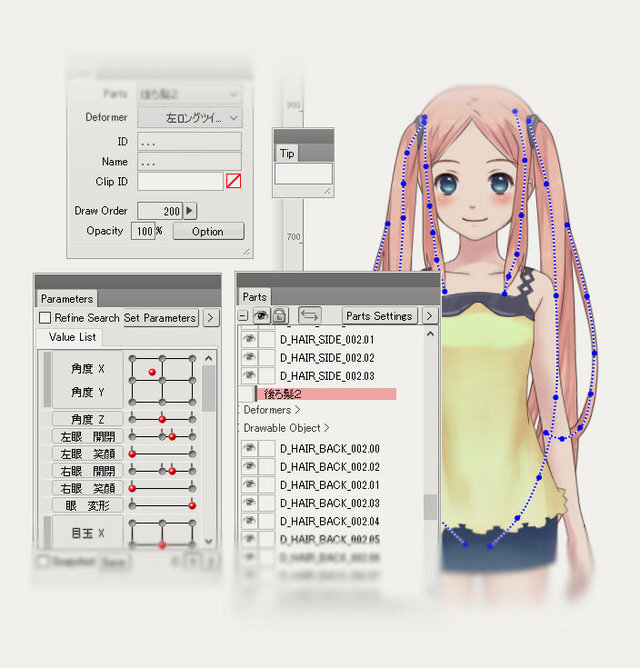

中城哲也氏らが提案した「Live2D」は、文字通り「イラストをそのまま動かす」という驚きの映像表現です。3Dモデルや何枚もの絵は必要なく、原画をパーツごとに分けた画像データがあれば、描かれたキャラクターに滑らかで自然な動きを加えることができます。

現在「Live2D」は様々な実績を積み上げており、ゲームだけでも様々なタイトルに導入されています。昨年だけでも『ファイアーエムブレムif』や『ルミナスアーク インフィニティ』、『クリミナルガールズ2』に『ネットハイ』など、人気シリーズの最新作やユニークな切り口で話題を集めたものばかり。もちろん、ビジュアル面も高い評価を受けており、個々タイトルの魅力を強力にサポートする役目を「Live2D」が果たしました。

ですが「Live2D」が歩んできた道のりは、決して平坦ではありませんでした。「Live2D」にどのような想いを託し、そして今日まで如何なる歩みを積み上げてきたのか。

また、360度の立体表現に挑戦する「Live2D Euclid(ユークリッド)」など、「Live2D」が示す未来には何があるのか。その気になるポイントの数々を、中城氏率いる株式会社Live2Dの方々に伺ってきました。

──本日はよろしくお願いします。まずは、「Live2D」が生まれたきっかけから教えていただけるでしょうか。

中城氏(代表取締役 / 最高技術責任者):まずこの会社なんですが、「Live2D」のために創業した会社でして、もう10年くらいになりますね。「Live2D」のアイディア自体は、創業からさらに5年ほど遡ります。

──そんな以前から、「Live2D」の核があったんですね。21世紀直後辺りですか。

中城氏:(自分は)プログラマーなんですが、趣味で絵を描くのも好きで、当時3Dをやってみようと思ったんです。描いた絵を動かしてみたかったんですよね。実際やってみて、楽しいのは楽しいんですが、二次元だからこそ色々と自由にできるイラストを描くのと、3Dを作るのは感覚が違うなと実感しました。例えるなら、粘土をこねて形を作るとでも言いますか。

これはこれで楽しいし、作ったらぐるっと回せて便利なんですが、「これが僕のやりたい理想なのか」と考えてみると、もっと違う方向性があるんじゃないかなと思いまして。

──もっと別の発展があるのでは、と考えたのが最初のきっかけだったんですね。

中城氏:3Dも無論凄いんですが、そっちばっかり発展して、絵を動かす技術が全て3Dになってしまったら、それは絶対嫌だったんですよね。当時の技術だから感じた部分もあるんでしょうけど、2Dが持つデザイン力や魅力の一部が、3Dになる際にどこか削れたり欠けたりしてしまう印象があったんです。なので、3Dだけに偏るのはよくないと感じていました。

──両方に進化して欲しくて、中城さんは2Dを進化する方向性に身を置いたわけですか。

中城氏:作ったデータをくるくると回すみたいなことは、3Dなら出来る、2Dでは出来ない……みたいに考えられていましたが、2Dが進化することでそれを可能とする未来が来るんじゃないかなと。最初は模索する方向性のひとつとして考えていましたが、構想から創業までの5年の間に実験などを繰り返し、これはいけるんじゃないかなと実感しました。

──2Dの進化を目指して模索した5年間で、手応えを感じたんですね。

中城氏:丁寧に作り上げた3Dが持つ情報量の多さなどはまさに圧巻ですが、3Dにおける表現はそろそろ完成に近づいているようにも思います。だからこそ、ここから2Dによる表現が巻き返す番だなと考えていますし、それを我々の手でやりたいと思っています。

──確かに3D表現の進歩は、ここ20年ほどで飛躍的に発展しました。それが成熟した今だからこそ、2Dでの新たな表現が大きな刺激になっているのでしょうね。

中城氏:アニメ表現のようなベタ塗りのイラストばかりでなく、ライトノベルの表紙など水彩や厚塗りのような、そのままではアニメにできないようなものも、3Dに負けないような効率で動かせるようにと我々は目指してきました。

──当初は別の社名でしたが、会社の名前も「Live2D」へと変更されましたよね。それはやはり、意気込みとも言うべきものでしょうか。

中城氏:この会社はもともと「Live2D」しかやらないと決めていたんです。まったく関係ない受託とかは一切やってませんしね。それだけ打ち込まないと、凄いものは作れないんじゃないかなって。

2Dイラストを動かしたいという気持ち以外では、世界に通用するものを生み出したいという想いもありましたね。そのためにも、受託に逃げてたらいけないと。そのため会社が傾いた時期もありましたし、メンバーには辛い思いもさせてしまいましたが。

──会社が傾いた時期があってもなお、「Live2D」一筋だったんですね。

──世界に通用するものを生み出したいと伺いましたが、これほど多彩な漫画・アニメなどがあるこの国だからこそ、その魅力をさらに活かしてくれる「Live2D」は、世界に向けて放つ技術として実に「日本らしい」と個人的にも思っています。

中城氏:コンテンツという意味では、日本のゲームも数多く世界に向けて発信されてきましたし、世界を相手に勝負できているタイトルも多数あります。ですが、技術寄りな方向では勝負できていなかったという印象も持っているんです。例えばGoogleのような、世界レベルのソフトウェアを提供出来ていないんじゃないかって。

コンテンツ面は頑張っているのに、ソフト面が頑張れていない。これが凄く悔しくて。なので技術寄りな面から、コンテンツを盛り上げる力になりたかったんです。技術もコンテンツ、その両者がともに進化し続けていくのが大事ですから。

──その想いが、「Live2D」を世界標準にするという目標に繋がるんですね。

中城氏:ゆくゆくは、国内の萌えキャラやイケメンキャラに限らず、世界中のコンテンツの起爆剤になりたいなと思っています。

──日本が得意とするものを活かす技術が、起爆剤となって世界を動かす。実に魅力的な未来図ですね。

中城氏:2次元でも、線にこだわるというのは、日本やアジア的な感覚ですよね。欧米では、塗りや面にこだわりますから。そういった日本寄りな表現が映えるのは、3Dよりも「Live2D」だと思うんです。3Dで頑張って2D風に表現するよりも、この「Live2D」がもっと進化することで、2Dでの表現をもっとやりやすいものにしたいですね。

理想としては、漫画「バカボンド」を「Live2D」でアニメ化したいですね。あのタッチをそのまま動かしたいです。そして、世界中の大人が「日本のアニメは凄い」と思ってくれたら嬉しいですね。

──それを可能とする技術として期待が集まり、また日々進化し続けている「Live2D」ですが、ここに至るまでに迎えたターニングポイントなどはありましたか?

中城氏:ガイズウェアさんという会社が「Live2D」に興味を持って下さったことがあるんです。「新しい表現を取り入れたい」とのことで。しかし実は、それまでに作っていた「Live2D」はゲームに全然向いていなかったんですよ。そのため、表現の作り直しを含めた大改造を行いました。

──どのような変更を行ったのでしょうか?

中城氏:それまではフラッシュのような表現だったんですが、それをポリゴンでの表現に変えるといったものですね。かなり未知な変化だったんですが、出来ますと先に言ってしまったので(笑)。

──有言実行になった、と(笑)。

中城氏:そういう形でチャンスをいただけたことで、「Live2D」が持つ魅力を提案できる市場が見えてきたというのも大きなポイントでしたね。あとは当時スマートフォンなども盛り上がり始めていていましたし、そういった条件が運良く重なった面もありました。

──アプリと「Live2D」の相性の良さは、様々なアプリで証明されていますよね。ちなみに、きっかけとなったガイズウェアさんのタイトルは……。

中城氏:『俺の妹がこんなに可愛いわけがない ポータブル』ですね。あとはそのプロモーションの一環として制作されたアプリ『俺の妹がこんなに可愛いわけがない iP』も、おかげさまで好評でした。

──そのアプリにも、「Live2D」が導入されているんですよね。

中城氏:はい、そうです。認知度という意味では、アプリの存在も大きかったですね。ゲームソフトだと開発からリリースまでどうしても期間がかかりますが、アプリだと3ヶ月後にリリースとかありますから。そのアプリが話題になって別のとこで使ってもらって、それがリリースされてまた話題になって、と。

──そのサイクルの早さは、確かにアプリならではですね。

中城氏:PSPしかない世の中で挑戦していたら、持ちこたえられなかったかもしれませんね(笑)。

次のページへ