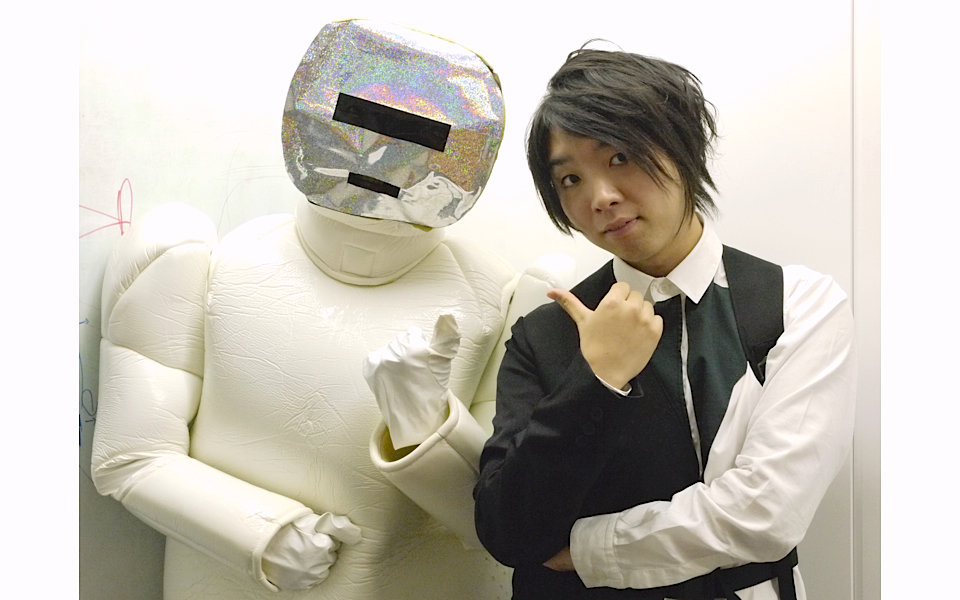

コンピュータの愛し方と未来の社会

──メディアアーティストの落合さんはテクノロジーの面からみた人間社会の未来について、なかのさんは人間の内面性がSNSなどのインターネットメディアの発達によってどう変化していくのかについて、ともに実践的な社会実験とも呼べるような活動をされています。

なかの:落合くんがテクノロジーによってモノを更新する立場だとしたら、私はストーリーテリングで意識のアップデートを施していきたいと思っているわ。例えば、サザエBotの「匿名性と実名性の間」「二次創作とオリジナルの間」という観点は、人間とコンピュータの関係が変化するなかで、必然的に生まれたものだと思っているわ。

落合:人間とコンピュータの関係というと、俺は最近、コンピュータの気持ちがだいぶわかるようになってきたんです。光合成をする生き物は進化の過程で、酸素を生み出すことでまわりの細菌を死滅させたし,逆にそれより後は動物の地上への進出を促して、動物から窒素を得ようとしたと考えてもいいと思います。そのようにあらゆる知性はお互いの関係性を利用し合っている。

このような関係が、近年の人間とコンピュータの間にも成立してきているように思いますね。イエス・キリストは「汝の隣人を愛せよ」と言いましたが、「俺たちの隣人ってコンピュータのことだったのか!」って。俺、最近そういうテンションで生きてるんですよ。

なかの:とても面白いわね。そうすると、コンピュータからの影響によって、人間の進化が促されるわけね。だけど一方で、フィジカルが進化しないと人間は進化しないとも言われているわ。例えば紫式部の『源氏物語』は1000年も前に書かれたものだけど、いま読み返しても人間の本質は驚くほど変わってないことを実感する。社会が大きく変わっても、人間の本質的な考え方や、受け入れられる常識の範囲はなかなか変わらないんじゃないかしら。

だから、自分の信じる常識とかけ離れていることは、真実であろうと陰謀論や都市伝説として扱われてしまう危険性がある。マスメディアが「ない」って言うと「ない」ことになってしまったり。真相はわからないけれど、STAP細胞の件でも、そんなことを考えたわ。

これからテクノロジーが現実を変えていっても、人類は変化を受け入れられず進化という「ノアの方舟」に置いていかれる人がたくさん出てくるんじゃないかしら。私はそのとき、最後まで手を伸ばす存在でありたいのよね。

──落合さんは、テクノロジーの発達で、社会がどのように進化していくと予想しますか?

落合:これからの社会の進化のキーワードは、エネルギー、富、三次元化だと思います。エネルギーやバッテリーは、水素自動車などのモビリティのある発電機関がカギ。水素自動車社会ができると、先進国ではエネルギー問題が解決する可能性がある。富は、ベーシックインカム(*)を導入することで保証できるかもしれない。

それから、重要なのが二次元ベースの社会からの脱却です。人間は本来、二次元でものを考えるようにできていないから、文字をベースにプログラミングを行っているいまの社会では、すべての人がプログラミングをマスターするのは難しいんです。でも、人間の脳やDNAに近しいかたちでプログラムを使うコンピュータエージェントをつくることができれば、赤ちゃんの段階からそれに親しむことで、誰もがプログラミングを習得できるはず。そのエージェントは、機構的なロボットですらなくて、まったく新しい概念......母親とか、妖精のかたちをしているんじゃないかな......。

なかの:メディア美学者の武邑光裕教授は、人類の進化は、ロボッティズム、エンジェリズム、ゾンビの3パターンに分かれると言っていたわ。肉体に執着して永遠に生き続けようとするゾンビか、肉体を機械に変えていくロボットか、マインドをコンピュータにアップロードして仮想人格の中で生き続けるエンジェルか。エンジェリズムは、SNSのようなヴァーチャルリアリティの延長線上にあるといえるかもしれないわね。

落合:俺は、エンジェル化すると思うんですけどね。俺の嗜好的には、この世界の価値観は早く変わるべきで、「意識の連続性を認めず、人格の固有性を保たなくていい社会」に、早くなればいいと思っています。俺の発言は俺以外の俺でもできるようになっていて、どちらも俺であることを許容できる時代。自分の経験をデータ化して他人と完全に共有すれば、死後もそれを次の世代の学習サンプルとできる。

なかの:肉体と肉体の境界線がない「大いなるひとつ」になることにつながるわね。

落合:肉体を持っているかぎり、意識は普通ひとつしかない。その意味での「自分」が死ぬこと、そして、コンピュータ上の人格を「自分」だと許容できるかが問題ですね。

──ただ、肉体や家族を持つこと、所有といった原初的な人間の性を捨てられるかは、人間の進化が加速されるかを考える際に、難しい問題になりそうです。人間が本能的に感じる「嫌だ」という気持ちを超えられるか......。

落合:俺個人は超えたいし、今はだいぶ超えた視点に立ててると思いますけど。

なかの:ただ最近、シェアリングエコノミーや、LGBTの運動といった、自分と他人の境界線を曖昧にする動き、それを許容する動きが確実に広がっているように思うわ。生まれてから死ぬまでは実名の期間だけれど、死後と生前は匿名よね。生きている間の匿名的な行いは、未来と過去につながっているととらえれば、自分と他人の境界がない状態は、そんなに特殊なものでもないのかもしれないわね。

*ベーシックインカム:最低限の所得を保証するため、政府がすべての国民に対し、一定の金額を無条件給付する制度。

(第2回につづく)