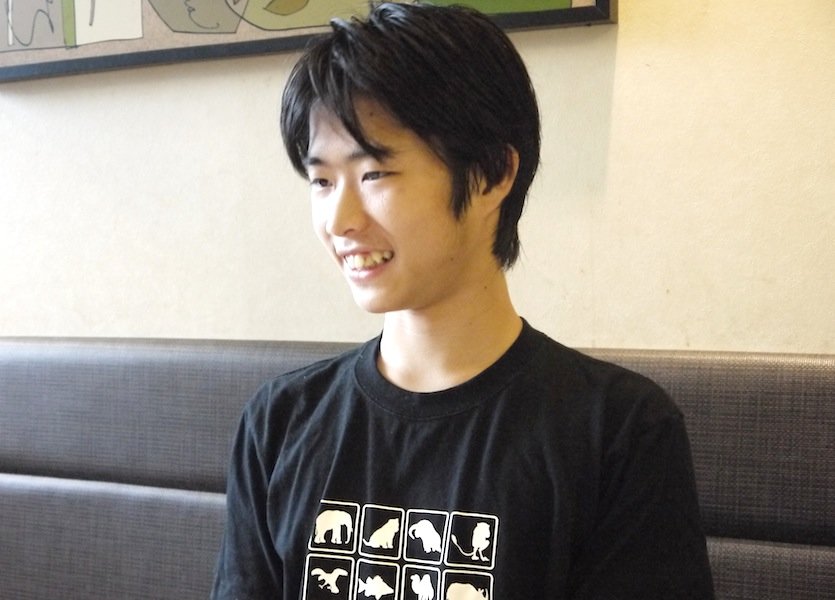

──寅次郎さんは今、何に興味があるのでしょうか?

寅次郎:今はやっぱり、プログラミングですかね。インターネットは広いですし、コンピューターの世界への興味は薄れません。ただ、プログラミングってあくまで手段だと思うんです。だから、作業よりも、プログラミングでこれをつくる!とか、企画をするのが好きですね。......実は明日から、なんか良くわかりませんけど、サンケイショウ?

──経産省?

寅次郎:経産省、が主催してる、コンピューターのセキュリティに関する英才教育みたいなイベント「セキュリティ・キャンプ」に参加します。参加者は大学生がほとんどで、高校生もあまりいなくて、中学生なんているのかいないのかわからないぐらい少ないらしいんですが、そういう日本の状況って、世界的に遅れてるような気がします。

──今の若い人には、プログラミングに興味のある人も多そうですけどね。

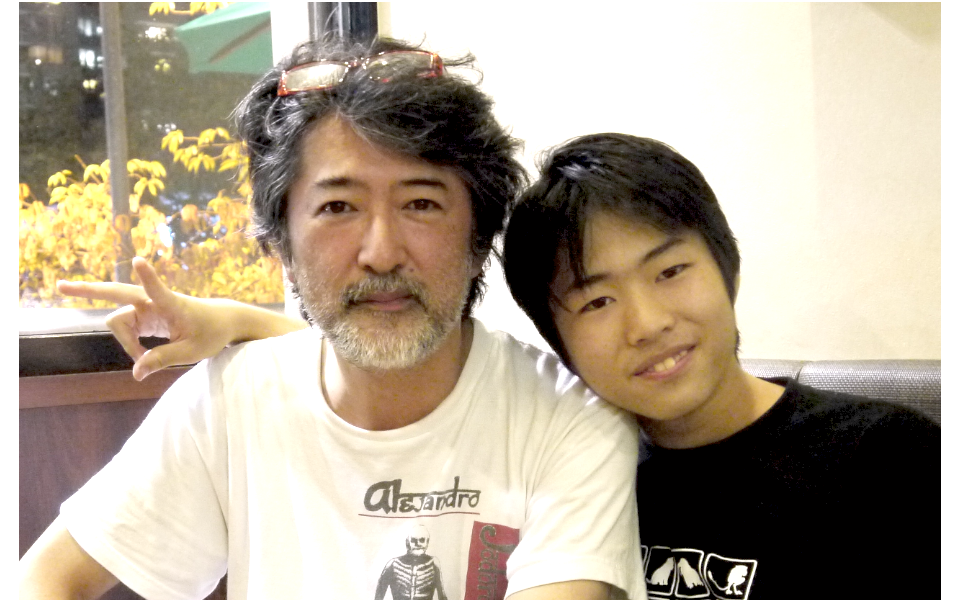

会田:でも、寅(寅次郎さんのこと)の学校にはいないんだろ?

寅次郎:うん。せいぜいパソコンゲームのマインクラフトができるくらい(笑)。

──「セキュリティ・キャンプ」には、自分から応募したんですか?

寅次郎:はい。「次のプログラムのログインシェルはSCPコマンドを実行するためのログインシェルです。脆弱性を解析してください」というような問題が出て、解き方を解答用紙に書き込んでいくっていう、試験みたいなものがありました。

会田:まぁ、中学生だから珍しがられて通った可能性もありますけどね。僕もコンピューターいじるのが好きっていう中学2年生がもうちょっといてもいいんじゃないかと思うな。

──そもそも、寅次郎さんがコンピューターを使うようになったきっかけは何かあるのでしょうか?

会田:妻の裕子がミヅマアートギャラリーのスタッフをやっていた頃、仕事でホームページをつくっていたんです。家にいるとき、制作などでもパソコンをカタカタやってることも多くて、寅が小さかったときも膝に乗せて作業していたので、それでコンピューターに親しむようになったというのはあるかもしれませんね。でも、プログラミングに関しては本当に独学状態ですね。寅が小学校1〜2年の頃、裕子が暇つぶしに古本屋でプログラミングの本を買ってやって、その本を見ながらちょこちょこと...っていうのが始まりかしら。

──最近、プログラミングで取り組んでいる課題などはありますか?

寅次郎:うーん、自由気ままにやっていますね。最近の機械って、どんなものでも一つひとつにOSが入っているので、だいたい同じような仕組みで動いていて、USBを挿すだけで中身のプログラムを変えられたりするんです。それを利用して、著作権が切れた書籍を公開してるサイトからデータを抜き出してきて、それを電子書籍のデータに変換して、自分の持ってるKindleに入れるとか、そういうことを楽しんでいます。

──コンピューターで何ができるかということだけでなく、仕組みに関心を持たれているんですね。

寅次郎:例えば、コンピューターでファイルにデータを書き込むときに、ピクセルのひとつ一つのデータの列をJPEGに変換して保存する必要があるとします。でも、そのプログラムを素直に書くと、何十万にもなってしまうので、そのJPEGを変換するためのアルゴリズムは他人につくってもらって、それを読み込むシステムをつくって楽をしています。ところが、そのJPEGを変換するアルゴリズムさえも、また別のライブラリを読み込んでいて、それが何階層にもなってるんですよ。呼び出して呼び出して呼び出して呼び出して、ずっと下の方にいくと、コンピューターを全部支えているすごいシステムであるにもかかわらず名前がない、みたいな、そういう事態が発生するんです。そういう仕組みって、理解してる人がすごく少ないし、理解しようとする人もいない。それが面白いんですよ。どんなにマイナーなプログラムでも、みんなが使ってる。それって奇跡みたいなことだと思います。

それから、コンピューターに搭載されているCPUは、実は人間ではなくコンピューターが設計しているんです。システムにシステムをつくらせるとか、コンピューターにコンピューターをつくらせるというのは当たり前で、人間なんてのはその外側のプログラムをつくる、そういう世界なんです。人間にはとうてい理解しえないユニバースになってるんですよ。 世界があるんですよ、世界!

ここにあるMacだって、ウィンドウの配置の一つとっても、裏には描画関連の基本的なシステムがあるんです。本当は全部簡単な世界に落とし込むことができて、そうすると安っぽいWindows98みたいな画面になるんですが、それを極限までデコって、Macっぽいインターフェイスにしているんです。このプレビューってソフトは、Appleがつくってるけど、Appleがつくったライブラリを呼び出すっていう自作自演みたいなことをしていて......(コンピューターについての専門的で難解な話が続くので、以下略)

──......会田さんとこういう話はするんですか?

会田:いや~、眠くなるんで(笑)。記事にするときも、テキトーに(略)とでもしといてください(笑)。

──《檄文》のもととなった学校への不満は、今もありますか?

寅次郎:はい......大いに。僕はコンピューターやプログラミングが好きで、Pyconで発表したり、自主的に楽しいことをいろいろやってきたんです。学校も楽しい場所にしたいなって思って、そういう話題を持ち込もうとしたけど、同級生にも先生にも完璧にはじき返されて、なんかもう......。

──でも、普通に学校へは通っているんですよね。部活などは?

寅次郎:はい、学校は行ってますよ。美術部に入っています。

会田:今回ショーケースで展示した絵の中には、昨年美術部で描いたものもあるんです。昨年の先生はCGとかもやっていて、寅次郎とウマが合う方だったみたいで。

寅次郎:美術の先生は2人しか知らないけど、先生たちって作品の構造をすごく大切にするんだなと思います。文科省からそういうおふれが出ているのかな。

僕はアーティストの人たちをいつも見ているから、学校の先生や同級生のほうが変というか、イレギュラーに見えるんです。学校ってブラック職場だと思うし、先生たちの立場はちょっとかわいそうですね。いろんな方向からプレッシャーをかけられて、決まりをいっぱい押し付けられて、それをまとめて実行していく先生たちの立場は、プログラマーと一緒で辛いと思います。とくに中学校は規則が多くてすごく生徒を縛り付けるから、先生も縛り付けられてるのを感じます。

会田:お前、高校行くのやめて、ITの現場で丁稚奉公したらどうだ。中途半端な高校でカスみたいな青春ドラマに付き合わされているぐらいなら、そのほうがいいかもしれない。

寅次郎:カスみたいな青春ドラマにすら付き合わされないかもしれないよ(笑)。

会田:きゃあきゃあ言ってる同級生の後ろに、ピンボケで映ってるエキストラか。

寅次郎:なんだそれ、暴言なんだけど(笑)。

会田:そんなのになるくらいならってことだよ(笑)。でも本当に、お前が中1のときから「中学のテストはすべて100点をとって高校には行くな」って言ってたよな。中学の勉強はすべて把握して、100点取ったあかつきに高校は行かないのが理想型だよ。なんでも現場のほうが面白いからな。なんで俺は高校のとき、手塚治虫の虫プロダクションの門を叩くために家出しなかったんだろうって思うよ。

寅次郎:高校かぁ。高校は......。

会田:行かない。

寅次郎:行かないって選択肢があるのか。行かないとどうなっちゃうの、僕。

会田:高校生なら簡単には食いっぱぐれないし、たぶん大丈夫だよ。

寅次郎:熱心に中卒をすすめてくるパパってどうなの?(笑)