──今日は、「ここはだれの場所?」展の話題を中心に、アーティストとしての会田寅次郎さんにお話を聞きたいと思います。(父親の)会田誠さんも同席してもらえるということで、必要があったら助け舟をお願いできれば......。

会田:じゃあタバコ吸ってきて良いですか?

寅次郎:パパ、そういうのやめて(笑)。

会田:わかったわかった(笑)。

──東京都現代美術館の「ここはだれの場所?」展に「会田家」として参加していますが、今回の出品作はどのように決めたのですか?

寅次郎:なんか、パパとママに勝手にいろいろ決められちゃって......。本当はこそっと1個だけ展示するくらいで良かったんだけど、3つも出すことになってしまったので、さらしものにされてしまった感じで恥ずかしいです(笑)。

会田:展示に寅(寅次郎さんのこと)をどう参加させるかというのは、僕ら夫婦にとってけっこう難しい問題でした。寅の自発性も大切にしたいけど、あんまり具体的に提案してくれなくて。最初は、「クラスメイトにアンケートをとって、学校に対する不満を表現したい」というようなことを言ってたんです。

寅次郎:言ってたね。

会田:そのアイデアが、学校や教育に対する不満を表現した《檄文》(2015)につながったんです。だからあの作品の言い出しっぺはこいつなんですよ。

──そうなんですね! それでは、寅次郎さんの作品についてお聞きしていきたいと思います。寅次郎さんが家に遊びに来たアーティストたちをキャストとして、9年間撮影し続けた長編映像作品《TANTATATAN》(2015)には、5つの異なる世界が登場します。寅次郎さんはプログラミングが趣味とのことですが、小さい頃からコンピューターに親しみ、日常的にプログラミングによって「もう一つの世界」をつくってきたからこその表現のように思えます。

寅次郎:《TANTATATAN》の世界観は、コンピューターから影響を受けたものかもしれない。でも、プログラムを記述しているというよりは、世界を一からつくっているという意識ですね。この作品そのものにはあまり世界観を入れこまないようにしていたので、SFとも言い切れないと思いますが、これはプログラミングではなくて「物語」なんです。

──影響を受けた作品などはありますか?

『火の鳥』(1954)など、手塚治虫のマンガには影響されていると思います。宇宙船や、抽象的な神みたいな存在が出てくるところとか。登場する「タンタタタン」って、「火の鳥」みたいな存在なんですよ。

──なるほど。この作品は、寅次郎さんが3歳から11歳までの間に自宅で撮影されたそうですね。作品を制作されていたことを、会田さんは知っていたんですか?

会田:知ってはいましたよ。ただ、僕ら夫婦は、完全に撮影場所からシャットアウトされていたんです。主な舞台になった千葉の家の二階の空き部屋で、寅と家に出入りしていた若手アーティストたちで、秘密裏に100時間もの撮影が進められていましたね。上からガタガタと音が聞こえてくるんですが、たぶん入ったら撮影は中断されてしまうだろうなと思って、そっとしておいてました。

ただ、以前からこの作品はなんらかのかたちで見せたいと思っていたので、今回がこれを見せる時だろう、という提案をしたのは僕です。それから出演していたアーティストたちに連絡をとって、100時間の映像を今回のようなかたちにまとめる作業をしました。松田修が編集を、卯城竜太(Chim↑Pom)がテキストの執筆を担当してくれて、寅は二人におんぶに抱っこだったんですけどね。

寅次郎:僕は映像を全部見返して、70時間くらい削って、30時間を全部ぶっ続けで見て、章の振り分けとかをしました。ストーリーの流れはわかってるはずなのに、すごく難解でした。制作していた当時は覚えてたと思うんですけどね。

──この作品は、これで完結なんでしょうか? 続編の制作予定などは?

寅次郎:うーん、どうでしょうかねぇ。でも、もう僕の心の中ではすでに終わってます(笑)。

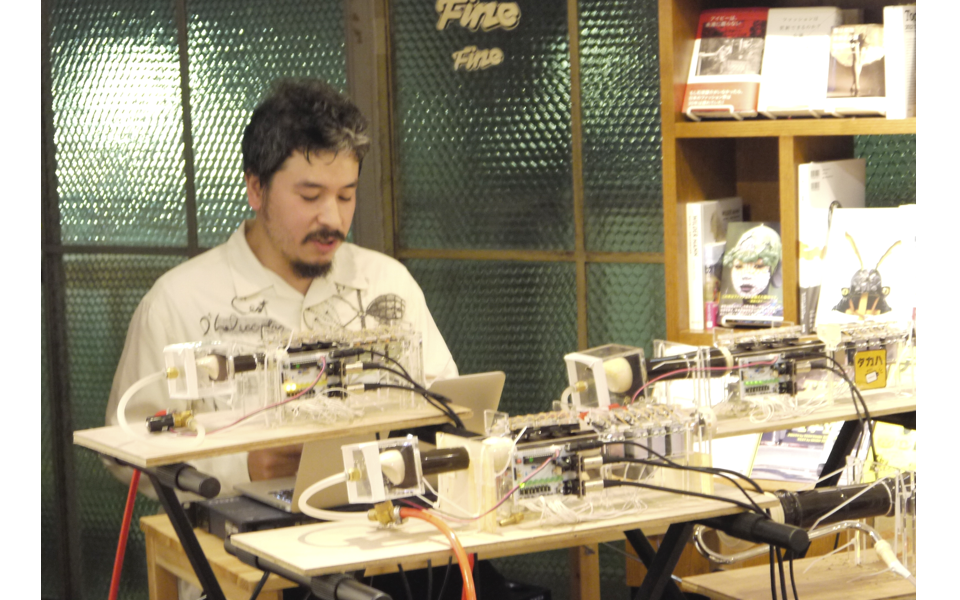

──《セカイノカオ》(2015)はチーム(チームカオ)で制作されたということですが、どのようないきさつで?

会田:仕事の合間に大人の遊びとしてプログラミングなんかをやっているおじさまたちと寅が、Pycon(パイコン)というプログラミング言語Python(パイソン)についてのカンファレンスなどで会って、つるんでいたんです。その人たちとチームを結成していて、ネットに上がっている顔をコンピューターの人工知能に判別させて世界にどんな表情がどのぐらいあるか分類するというのを、ちょうどこの展覧会の話がくる前から始めていたので、妻がここでその成果を見せようかと提案しました。大人たちと裕子と寅で話し合って、展示のやり方とかを決めていましたね。

寅次郎:人間の脳の構造を数学的なモデルにして、人間の脳みたいに学習させられるものをつくりたくて。学習する素材を用意して、何百万、何千万もインプットし続けると、人間の顔を認識できるようになるんです。入れるデータの種類によっては、喜怒哀楽などの感情も認識させることができます。

会田:人工知能での顔の表情の解析とかはおじさまたち主導で、お客さんに見えるモニターの画面の表示なんかを寅がやったんだよな。

──《トランス・ペラント・ジェネレーター》(2015)はPyconでのプレゼンの記録だそうですね。コンピュータにエスペラント語をつくらせるというアイデアでしょうか?

寅次郎:最初はそういうことにしてましたけど、途中でいろいろ混ざって、「コンピュータで新たな言語を生み出して神の領域に触れる」というようなコンセプトになりました。僕もわかりません(笑)。

──実際に制作されているんですか?

寅次郎:......結局、進捗ダメですね。

会田:まぁあれは、発表会のとき一回限り......。

寅次郎:えっ、そんなこと言っちゃダメだよパパ、まだあきらめてないよ!

会田:そういえば、今年のPyConでプレゼンしようとしているやつも、ちらっと見たんだけど。

寅次郎:見ちゃったの? やめてやめて。

会田:見たけど忘れた。だけどね、面白いなとは思ったよ。

寅次郎:マジありがとう。忘れてくれてありがとう。

会田:誇大妄想的な感じだったような気がするなあ。

寅次郎:そう、今回は誇大妄想系です。

──《TANTATATAN》も誇大妄想がもとにありますよね。寅次郎さんは、意図せずとも自分の道を突き進めているように思います。PyConだけでなく、会田さんも出演していた、さまざまな分野のプレゼンテーションが行われるTED(Technology Entertainment Design)のカンファレンスなどでも発表できそうですよね。

会田:僕が出たのはTED日本支部だから、TED本体とは格が全然違いますよ。寅はいつか、バンクーバーで開催されるTED本体みたいなものに出たほうがいいんじゃないかな(笑)。

──シリコンバレーのITベンチャーやGoogleなどに憧れはありますか?

寅次郎:Googleかぁ、素敵ですね。

会田:でも、こいつ別に秀才なわけじゃないんですよね。お勉強があんまり好きってわけでもないので、シリコンバレーだとか、留学とか、そういう感じではないですよ。僕と妻の息子ですからね。

──卯城さんは、「100年後には、会田寅次郎のお父さんは美術家だったらしいよっていうくらいになってくれたらいいな」とおっしゃってましたが。

会田:あんまりガキのうちにそんなね、いけませんよ(笑)。本当に今回の取材はありがたいですけど、そこそこの表現でお願いしますね。基本的には一般中学生ですから。

──今回の展覧会には、大人とは別の世界としてある、表現者としての子どもの世界を見せる、というコンセプトがあるように感じました。会田家の展示にも、寅次郎さん自身の世界観をそのまま見せようという意図があるのでしょうか。

会田:寅次郎は今、ある意味微妙な歳で、イノセントでピュアな子供とは言いがたい。まあ、《TANTATATAN》を撮ってた頃はまだそうだったかもしれないけど、チン毛とかもう立派ですからね(笑)。かといって、20代や30代の若手アーティストとも違う。だから、子供以上、アーティスト未満な、なんともすわりの悪い状態のまま見せるというのは心がけましたね。

実は、家族展はこれが3回目なんです。1回目はこいつがまだ赤ちゃんのときの「会田誠・岡田(会田)裕子・会田寅次郎 三人展」(2001年、ミヅマアートギャラリー)。本当に洒落でやったような、事実上、妻との2人展みたいなもんでした。そのある種のジョークに反応して、真武真喜子さんがキュレーターを務めた「「7th 北九州ビエンナーレ:ART FOR SALE ~アートの経済の恋愛学」(2002-03年、北九州市立美術館)に呼んでいただきました。あのときもこいつはまだよちよち歩きで、かわいさをふりまいているだけ。だから実はちゃんと家族3人で考えた展示をしたのは今回が最初ですけど、最初で最後でしょうね。4回目があったらこいつのためによくない。これがぎりぎり最後。

寅次郎:ぎりぎり最後かぁ。

会田:もともとギャグではじめたようなユニットで、1回で終わるはずのものですからね。

──寅次郎さんは、美術館での展示をしてみてどうでしたか?

寅次郎:今はもう美術館はいいや。パパもそれを望んでるんでしょ。

会田:おう。中学生の今は美術館での展示も洒落として通用するけど、普通、美術館で展示をするのは、「美術をやるんだ」という強い意志と、ある程度以上のレベルに達したことが認定された作家でしょう。ただ、「プロのアーティストだけが美術館で発表すればいい」という考えも違うぞ、という意見もあるけどな。だけど、親のこういうのにひっぱられて美術館で展示なんていうのは、もうこれで最後にするのがいいよ。お前がなにか発表したいものがあるなら、普通に考えてネットとかそういうところのほうが自然だろ。

(後編につづく)