RSS速報

今の世の中、誰だって太陽系の惑星について多少なりとも知識はあるだろう。だが、私たちが小学校で学んだことですら、すでに時代遅れのものになっている可能性はある。天文技術が向上し、人工衛星や探査機、望遠鏡が次々ともたらしてくれる情報のおかげで、現代の惑星に関する知見は常に塗り替えられている。

人類は数千年もの間星空を見つめ、惑星について思いを巡らせてきた。望遠鏡がない時代から、我々の祖先は遠い宇宙を理解しようと試行錯誤していたの。地球が回っているとわかるそのずっと以前から。

ここではかつて信じられていた惑星に関する6つの誤解を見ていくことにしよう。

スポンサードリンク

1. 惑星が恒星であると思っていた(古代ギリシア)

古代ギリシアでは、惑星のことを夜空の位置が変化することから「asteres planetai(惑う星)」と呼んでいた。惑う星には古来から観察できた太陽系の惑星(水星、金星、火星、木星、土星)以外にも、太陽や月も含まれており、これらは「古典的惑星」と呼ばれていた。7つの古典的惑星は「エーテル」という同じ燃えやすい組成でできており、見た目や運行のみが異なるとされていた。こうした考えは望遠鏡による観察が行われるまで続いた。

天体の性質についてはかなり不正確な理解であるが、古代の天文学者は軌道周期を計算し、現代とほぼ同じ精度で将来の位置を予測することができた。実際、現代の多くのプラネタリウムは未だにプトレマイオスの手法を使用している。

2. 金星は2つ存在する(古代ギリシア)

これは古代ギリシア人が日の出と日没の直前に金星を見ていたことに起因する。この仮説上の星はそれぞれ「ポースポロス」と「ヘスペロス」という、暁の明星と宵の明星を司る神の名を与えられている。バビロニアの天文学者は、金星の数について勘違いすることはなく、ギリシアでも後にその事実が受け入れられている。

3. 火星が後ろ向きに運行している(古代エジプト)

火星は他の惑星と同じ方向に運行しているが、2年に一度後退しているかのように見える時がある。これは地球の太陽を公転する速度が火星の半分であることに起因する錯覚である。26ヶ月に一度、地球は火星を背後から抜き去るため、火星が後退しているかのように見える。

古代エジプト人は天文学に精通しており、紀元前2000年頃には火星独特の動きに気がついていた。これはエジプト学者ハーバート・ウィンロックがセンムトの墓から発掘した世界最古の星図で、火星が特別な扱いを受けていることから証明されている。センムトの星図は紀元前1534年の状況を記したもので、木星、土星、水星、金星が船の上に立つ人の姿で象徴されている。しかし、火星だけは星図の反対側に無人の船として描かれている。おそらく火星の位置が曖昧であることを示しているのだろう。

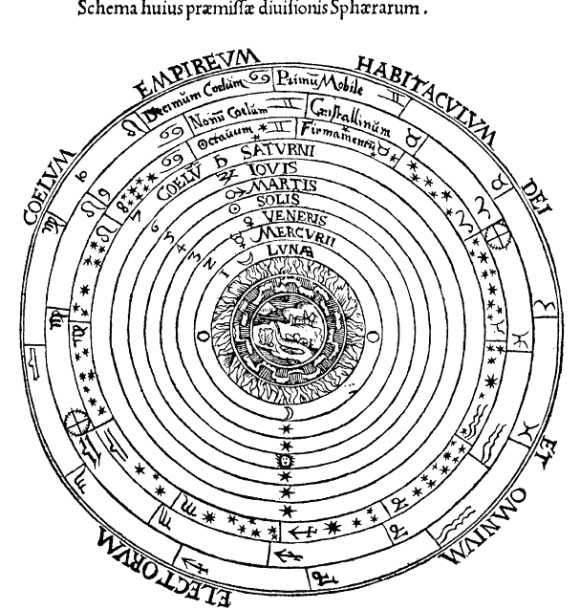

4. 地球が宇宙の中心である(ローマ帝国時代)

プトレマイオスが記した天文学書「アルマゲスト」によって、それまで徐々に形成されてきた天動説が通説となった。これは1543年にコペルニクスが「天球の回転について」を発表するまで覆ることはなかった。つまり、16世紀になるまで地球は惑星と認識されなかったということだ。それでも、地球が惑星であるという事実が受け入れられるには長い時間がかかり、教会がそれを認めるのは18世紀になってのことである。

5. 天王星は発見当初、彗星だと思われていた(1781年〜1783年)

天王星は惑星に分類される前から、幾度か観測されてきた。しかし、歴史的に発見年とされる1781年当初は彗星だと考えられていた。その理由はシンプルで、視認できるが、数多ある他の星に比べて特に目立つ明るさでなく、運行を確認するにも長時間かかることだ。ただし、1783年までには、ヨハン・ボーデとアンダース・レクセルの発見によって、発見者のウィリアム・ハーシェルも天王星が惑星であることを認めるようになっている。

6. 地球に双子が存在する(紀元前5世紀)

ピタゴラスの教義に従い、紀元前5世紀の数学者フィロラオスは、地球と惑星が「中心火」の周りを回っていると考えた。この説によれば、太陽もまた中心火を周回し、その光を鏡のように地球に反射している。中心火を公転する地球を繋ぎ止めるために、中心火を挟んだ反対側には公転が完全に同期した反地球が存在するが、これは中心火があるために決して確認することはできない。フィロラオスは地球以外の惑星は質量のないエーテル体であると考えていたため、反惑星を持つのは地球だけである。地動説を思わせる考えであるが、プトレマイオスの登場によって消えていった。

via:mentalfloss・translated hiroching / edited by parumo

江戸時代前期の囲碁棋士で天文暦学者の渋川春海の生涯を描いた天地明察が漫画となっているのだが、あれを読むと、昔の人の天体に対する前向きな努力に心打たれるものがある。

▼あわせて読みたい

この記事が気に入ったら

いいね!しよう

いいね!しよう

カラパイアの最新記事をお届けします

シェアする

この記事をシェア :

「知る」カテゴリの最新記事

「歴史・文化」カテゴリの最新記事

この記事をシェア :

人気記事

最新週間ランキング

1位 13118 points | 「トントン、その子たちは私の子です」子猫たちが捨てられていた動物病院を探し当て母猫がやってきた(ニュージーランド) | |

2位 2427 points | お父さんはがんばった!自分駆動の我が子を乗せたモビルスーツ、堂々完成! | |

3位 2291 points | ありそうでなかったこの発想!ロシアが開発中の飛行機事故から乗客まるごと救う方法 | |

4位 1792 points | 覆面ライダーってレベルじゃない!YAMAHAがバイクを運転するロボットをお披露目 | |

5位 1629 points | 自然からインスピレーションを受け、写真から色を抽出して作った天然の配色カラーパレット |

スポンサードリンク

コメント

1. 匿名処理班

最後のは意外と本当だったりしてな。

この次元上に存在しないだけで

2. 匿名処理班

宗教観にまで反映されるは面白いですね。

3. 匿名処理班

「星」って概念が古代ローマ時代からあるってのに驚いたわ

4. 匿名処理班

いつになったら人間は地球以外の天体に移住できるんだろう

5. 匿名処理班

技術も道具もなかった時代に

今見てもほぼ当たっている天体図を

完成させていた古代の人には頭が上がりません。

見下すどころか学ばせていただいております。

残された作品や技術も超えられない物ばかりです。

6. 匿名処理班

そもそもまともな望遠鏡すらない時代に、お空に浮かんでる無数のつぶつぶを天体なんだと認識できた時点でもうすごい。

7. 匿名処理班

古代ギリシャ時代に時計のご先祖で時計より複雑な天体の運行シミュレータがあったというんだからすごい

8.

9. 匿名処理班

古代人は凄いよね。

空の星に疑問を持ち、どうにか理解しようと思考を巡らせ、天体図を作ったり宇宙についての仮説を立てたり…まず疑問を持って、その疑問に答えを見付けようと行動に移せると言うことが凄いわ。

10. ナパチャット

ついこないだまで北極星の距離も正確じゃなかったしな

11. 匿名処理班

18世紀まで地球が中心だと思われてたのか…

天動説の時といい宗教ってこういう部分では確実に引っ張るんだなあ

12. 匿名処理班

多分「引力」に似た概念も掴んでた人も居たんだろうな。

「星を動かす力は何だ」「なぜ円軌道なんだ」

「そうか、中心にむかって永遠に落ち続けていると考えれば良いのだ」

「我々が地面に立っている事と、星が永遠に落ち続ける事は同じ力なのでは」

と言う風に。

13. 匿名処理班

天地明察は漫画じゃなくて原作小説のほうを紹介してほしかったな…。

清々しくてとても良い作品なのですよ。

14. 匿名処理班

面白い

素っ頓狂な妄想ではなく、当時の出来うる限りの知を積み重ねた仮説だからこそ間違っていると判明した現代でもなお知性を感じる

15. 匿名処理班

突然現れて文明作った上に天体をかなり正確に把握していたらしい古代シュメール人のことを考えるとロマンが止まらない

16. 匿名処理班

なんか知らんが天動説だけ凄まじく頭悪く感じる

17. 匿名処理班

天地明察は良いよな

ああいう小説を学生の頃に読むべきだった

18. 匿名処理班

もし地球が双子星であるならば地球の軌道は太陽を軸に正円で回っていたかもね。自転速度も変わっていたかも?

まあ双子星だったら太陽系の全惑星の軌道も滅茶苦茶になっていた可能性も(笑)

19. 匿名処理班

こういうのを見るにつけ古代人の知性には感服する

20. 匿名処理班

太平洋戦争時、日本を爆撃に来た米軍機を強力なサーチライトでどこまで追跡する日本軍機があり、恐れられた。

米軍がその正体を調査した結果、それは何と金星だったという…

ちなみに数年前にもカナダの旅客機の機長が金星を米軍輸送機と誤認、緊急回避の為に急降下して怪我人を出している。

21. 匿名処理班

自分が昔の人だったら、地球が宇宙に浮かぶ球だとか、絶対考えられないと思う。

現在定説として扱われている事の中にも、数百年千年後の人達からしたら、

「ちょっと違ってマスよ」ってのも出て来るだろうね。

ホント、だってしょうがないじゃない?…だよね。

22. 匿名処理班

>私たちが小学校で学んだことですら既に時代遅れのものになっている

小学生の時には、星については余り大した事は習わなかったぞ?

水金地火木土天海冥が、水金地火木土天冥海になる事が有るは習った

(冥王星が海王星の内側に入る事が有るから)

後は太陽が燃えている星で、今居るのは地球で…くらいだな

ブラックホールが何たらなんて、随分後になってから知った

冥王星が準惑星に格下げされたのは、つい最近だしな

大体、太陽系が銀河系の中に入っているさえ習っていない(小学生時は)

私が忘れているだけなのか?(理科だけは好きだったもので)

23. 匿名処理班

天動説以外は仕方ない

大国や宗教の驕りが感じられる

24. 匿名処理班

俺は未だに天動説だよ。

だって自分た宙にうかぶ球の上に載ってるとか

絶対に理屈に合わない。

25. 匿名処理班

※7

「アンティキティラ島の機械」だね。かのアルキメデスが原理を考案したとも言われている、古代地中海世界で使われていた機械式カレンダーの一種だよね。今でこそPC上でソフトウェアでどんなに複雑な計算も処理可能になったけど、当時は歯車の比率の組み合わせのみで全ての天体運行をほぼ完璧に制御再現してるのだから、ある意味今よりも技術的には凄いんじゃないかと思うくらい。

26. 匿名処理班

金星が二つ...

金の丸いモノが二つ...

うっ頭が

27. 匿名処理班

天動説だけは黒歴史だよね。

宗教の教義に合わせようとすると、えらいとこにとばっちりがくるもんだよ。

28.

29. 匿名処理班

遊牧民は夜になると満天の星空を毎日見ながら色々考えただろうなぁ、、、

30. 匿名処理班

最後の手塚治虫のロック冒険記じゃないですか!やだー!!

31. 匿名処理班

小学校でそんなこと習ってないと思います

32. 匿名処理班

※24

天文学の歴史を勉強してみることをオススメする。

だって地球が球体だと言われるようになったのは宇宙船が開発される遥か昔だぞ。なんで直接見もしないのに球体だと言われるようになったのか気にならないか?

そこには確実な観測と思考実験のプロセスがある。

信じられないのは全然かまわない。

ただ自分で地球が平らなことを科学的に証明したいとは思わんのか?かつて地球が丸いと証明した人たちのように。